区長日記

最終更新日:2025年9月12日

ページID:63140

ここから本文です。

最近の日記

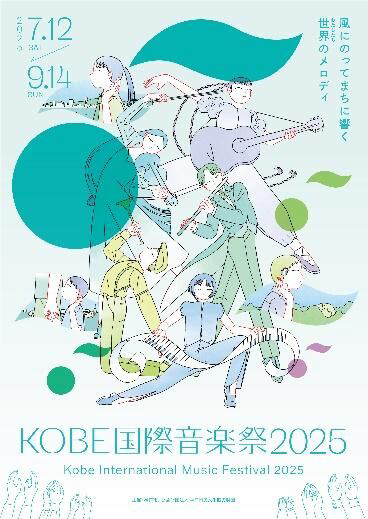

KOBE国際音楽祭2025 まちなかコンサート追加公演(9月12日)

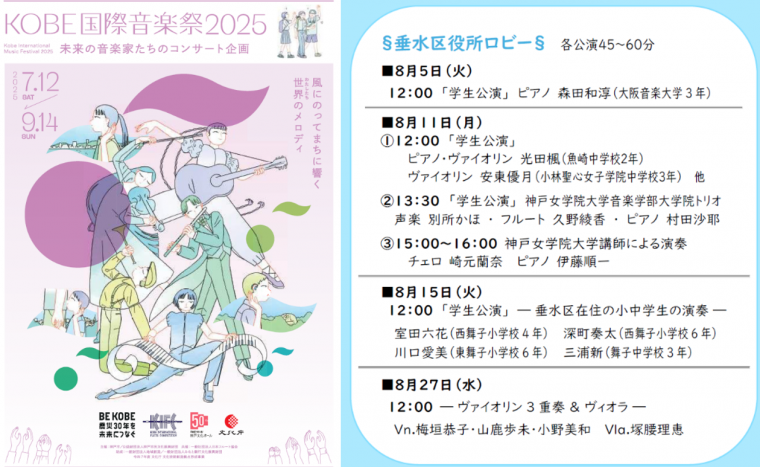

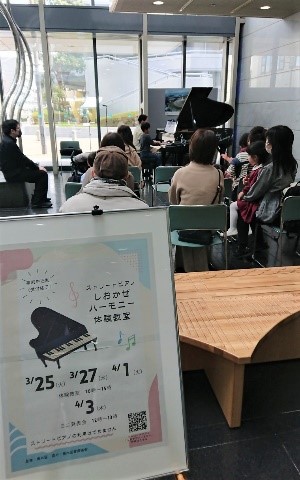

7月から開催中の「KOBE国際音楽祭2025」が大詰めを迎え、先週末には「神戸国際フルートコンクール」が終了しました。また、市内各地での「まちなかコンサート」は、8月4日の区長日記で紹介したとおり、垂水区では区役所ロビーで8月に計4回行われました。

そして本日は、当初の予定にはなかった追加公演として、ピアニストの三重野奈緒さんと、これまでのコンサートで司会進行を務められていたフルート奏者の下田幹さんによる演奏が披露されました。これで、区役所ロビーでのまちなかコンサートの公演は最後となります。

まず、ピアノとフルートのアンサンブルで「アヴェ・マリア」。

その後は、三重野さんのピアノソロによるクラシックの曲が続き、後半は再びアンサンブルで、「いのちのうた」「糸」といったポピュラーな曲が。

そして最後は「You Raise Me Up」。ピアノソロ4曲、アンサンブル5曲の計9曲、素晴らしい演奏に会場内の聴衆は魅了されました。

「KOBE国際音楽祭」は今年初めての開催でしたが、神戸で活動するアーティスト、特に若手のアーティストをまち全体で支え、応援していくという意味でも、とてもいい取り組みでしたね。

ただ、同音楽祭がなくとも、垂水は「音楽でまちを彩る」取り組みを先駆的に進めていると言えます。引き続き、垂水区音楽協会はじめ関係機関と連携を図りながら、「音楽のまち・垂水」を推進していきたいと思います。

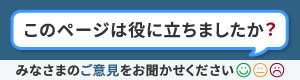

2地区の夏祭り<多聞南・塩屋>(8月30日)

この夏最後となる夏祭り、2地区を訪ねました。

まず、多聞南ふれあいのまちづくり協議会主催、多聞の丘小学校での夏祭り。昨年は荒天のため中止となり、2年ぶりの開催です。今年度着任された新宅委員長は「初心者マークでわからないことばかり」と謙遜されていましたが、会場内の各所に目を配られ、しっかりマネージメントされていました。

16時に祭りが始まると、遊びのブースはすぐに子ども達でいっぱいに。

舞子高校の生徒達もブース運営のお手伝いをしていて、いつも積極的に地域に出向き、活動している姿に頭が下がります。

西日が強いので、日向とテントの陰では体感温度に雲泥の差がありますが、子ども達は日向でも元気です。

近くに立地する環境局垂水事業所のブースも見つけました。環境局の職員も頑張っています。

食べ物の目玉は100円のカレー。2年前の日記にも記しましたが、採算度外視としても安すぎませんか(笑)。暑さ厳しい中、衛生面に配慮して、具材は包丁で切る必要のないトウモロコシや三種類の豆が用いられていました。さすがの気遣いですね。もちろん、お味のほうもバッチリ。美味しくいただきました。

会場の校庭の北側(体育館のすぐ南)には屋根があり、土足禁止で小上がりのようになっていて、ゆっくりくつろげるようになっていました。暑さ対策もしっかり行き届いてますね。

17時30分から始まるという盆踊りは見られませんでした(お邪魔する時間を間違えたかな:苦笑)。

このあとの様子は、また新宅委員長に伺いたいと思います。

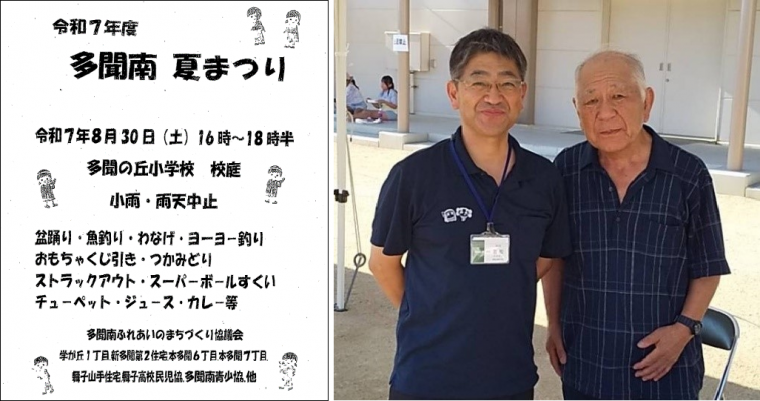

続いて、塩屋小学校での「第21回しおやこども夏まつり2025」。

塩屋小学校施設開放委員会主催ということですが、ふれまち協・青少協・子ども会などの地域団体、各種サークル、塩屋商店会、地区内事業者などによる実行委員会形式であることを、委員会の野口委員長(青少協副会長)にお聞きしました。

17時のお祭り開始時は、まだ陽が照っているところも多く、徐々に陽が暮れるのを待ちます。

それにしても、こちらのお祭りは、フードコーナーもさることながら、ゲームコーナーが充実していますね。

校庭を取り囲むテントと来場者の距離感・密度がちょうどいい感じです。

ここで、ちょっと気になった遊びなどを紹介します。

射的は他地区でもありましたが、スマートボールはなかなか見かけませんね。懐かしい~。

お面は、昔は戦隊ものが中心だったと思いますが、今はいろんなキャラクターが並び、バリエーション豊かになっていました。

サッカーのシュートのスピード測定。ピッチングのスピード測定は他でも見ますが、珍しいですね。

塩屋青少協の田仲会長は、バルーンアートをプレゼントしていました。私はかわいいお花をいただきましたが、剣をプレゼントされた子どもも。

カレーを販売している塩屋ふれまち協のブースに伺うと、久富委員長から塩についてのお話が。今朝、海辺で塩作りをされたそうで、出来立ての塩はミネラルたっぷりで美味しかったとのこと。「塩屋の塩を考える」ということで、「(仮称)たるみSIO6プロジェクト」においては塩屋が本丸です。引き続き、高血圧や塩との関わり方等について、地域の皆さんとともに考え、取り組んでいきたいと思います。

会場を巡って、子ども達にとって良き夏の思い出となるよう、ブース運営に尽力されている方々の気持ちが伝わってきました。

本当に素晴らしいお祭りですね。17時30分過ぎには会場全体が日陰となり、心地よい風と会場の和やかな雰囲気の余韻を感じながら、帰途につきました。

これで私の夏祭りシリーズも終了。私にとっても、いい思い出ができました。

さて、9月は敬老会で、元気なお年寄りはじめ地域の皆さまとお会いするのが楽しみです。夏の疲れを残さないよう、気持ち新たに頑張っていきましょう!

小束山かき氷カフェ(8月30日)

小束山ふれあいのまちづくり協議会が初めて行うという標記カフェを覗いてみました。

会場の小束山地域福祉センター前には、のれんが出ていて、雰囲気満点です。

小束山地区民生委員・児童委員協議会の河合会長が温かく迎えてくれました。かき氷は100円。ワンコインなのが嬉しいですね。

4種類のうちどれにしようか悩みましたが、先週、高丸学校キャンプでブルーハワイを食べたところですので、マンゴーを。私が子どもの頃、マンゴーのかき氷なんてなかったですからね。「追い蜜」もしてもらい、美味しくいただきました。

小束山ふれまち協としての今年の夏祭りは、商業者とともに8月2日にブランチ神戸学園都市で開催されました。このため、吉村委員長は「地域福祉センターでも子ども達に何か夏の思い出になるようなものを」との想いから、夏祭りとは別に企画されたそうです。

表に「どなたでもお気軽にお越しください」と書いてあったので、通りがかりで入って来られた方もいたようでした。地域福祉センターの利用者増のためにも、素晴らしい取り組みですね。

センター内では、今年7月19日に設置されたエコノバ(資源回収ステーション)も見てきました。

季節柄、ペットボトル・ペットボトルキャップが多く持ち込まれているようで、しっかりと機能している様子でした。引き続き、資源回収へのご協力をよろしくお願いします。

連日うだるような暑さが続いていますが、本日は夏の昼下がり、かき氷を食べすっきりし、爽やかな気分で会場をあとにしました。吉村委員長、ありがとうございました!

4地区のおまつり<星陵台・つつじが丘・高丸・塩屋>(8月23日)

本日は今年の夏祭りのピークとなりました。4地区を巡りましたので、簡単に紹介します。

まずは、星陵台ふれあいのまちづくり協議会主催、星陵台公園での「第26回星陵ふれあい夏まつり」。

到着は17時40分頃で、過去2年お邪魔していた16時30分のオープニング時と比べると、陽が傾き過ごしやすく、人の密度は半分程度の印象。星陵台中学校吹奏楽部の演奏が終わっていた影響でしょうね。今回はその演奏を聴くことができず、ごめんなさい(同部の指導をされている垂水区音楽協会の坂岡会長、申し訳ございません)。とはいえ、まだまだ多くの人で賑わっていました。

このお祭りの特徴は、出店のスタッフとして、星陵台中学校の生徒が活躍していること。今年も頑張っていましたよ。

それと、暑さ対策のためのミスト。昨年は業者に頼んでそれなりの経費がかかったようですが、星陵台ふれまち協の松谷委員長に聞くと、今年はスタッフの方が頑張って設置されたとのこと(写真ではちょっと見えにくいかも)。素晴らしいですね。

私は和太鼓の途中で退席。毎回前半にお邪魔するので、なかなか見られない後半の踊りを、次こそは見ないといけませんね。

続いて、つつじが丘公園での「つつじが丘夏まつり」。

18時30分前に到着。提灯の灯が夕空に映え、少し涼しくなっていい感じです。人出が多く出店の数も多いので、会場内を一通り巡るのに、結構な時間がかかります。

お腹が空いたので、焼鳥を調達し、つつじが丘ふれまち協の小寺委員長と談笑しながら、ひと休み。

さらに陽が暮れ、お待ちかねの「つつじが丘ソーラン」が始まります。

子ども達にソーランを教えている、地元在住の森さんがやぐらに上がると、会場内は一気に熱気が増し、子ども達はじめ、皆さんが自然と踊りモードに。

私も鳴子を手に取り、輪の中に入ってソーランを。続いての「明日があるさ」を含め、昨年も参加したおかげで、少しは上手に踊れたような気がします。

こちらのおまつりは、1~7丁目の地域の方、子ども会、ふれまち協が、飲食・遊びの屋台をバランスよく多数出店しており、老若男女が楽しめるのがいいですね。昨年に続き、つつじが丘の圧倒的な地域力を感じながら、会場をあとにしました。

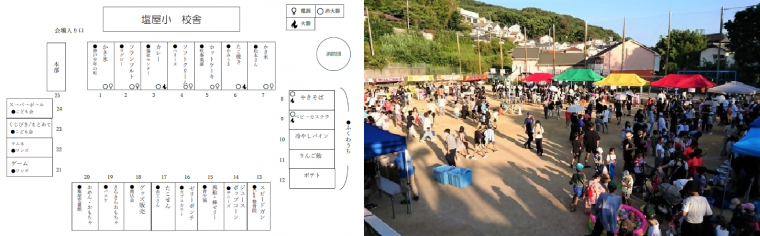

3ヶ所目は、高丸婦人会主催、大町公園での「高丸納涼盆踊り」。

盆踊りは18時から始まっていたようですが、私の到着は19時を過ぎてしまったので、待ち構えていた加藤婦人会会長から、すかさずマイクを渡され、挨拶をすることに(苦笑)。

この夏、婦人会の皆さんと一緒に踊るのは、「舞子夏祭り」(8月2日区長日記参照)、(日記には書きませんでしたが)8月14日の海神社での「垂水の盆踊り」に続いて、今回が3回目となります。

良いお手本が目の前にあるので、定番の踊りはそれなりに上手に踊れるようになったでしょうか。

限られた時間の中で、「炭坑節」「河内音頭」「ダンシングヒーロー」「THE明石海峡大橋」を立て続けに踊って、逃げるように会場をあとにしました。別に逃げてはいないのですが(苦笑)、加藤会長、時間があまりなくてすみませんでした。

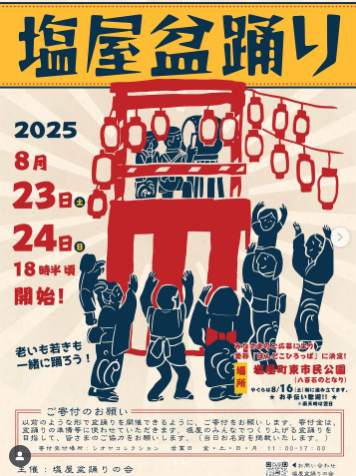

最後は、塩屋町東市民公園での「塩屋盆踊り」。

昨年、「塩屋音頭保存会」から「塩屋盆踊りの会(仮)」に引き継がれ、4年ぶりに再開されましたが、今年は正式に(仮)が外れて「塩屋盆踊りの会」が主催になりました。

私の到着は20時45分過ぎで、既に塩屋音頭が始まっていました。

私は昨年、練習不足から塩屋音頭を上手く踊れなかったので、今年は見学のみ。多くの若者が踊っていましたが、皆さんしっかり練習した成果でしょうか、上手に踊っています。歌い手も代替わりしていて、塩屋の若手のパワーを感じました。

別項目で既述のコンサート、学校キャンプを含めると計7ヶ所、本日は結構な過密スケジュール。それぞれの場所で短時間しか滞在できなかったのが残念でしたが、心地よい疲労を感じ、充実した一日でした。

朝晩は少し秋の気配を感じるようになってきました。来週が夏祭りの最後になりますが、過ぎ行く夏をしっかり満喫したいと思います。

2ヶ所の学校キャンプ<高丸・霞ヶ丘>(8月23日)

区内で夏休みの小学生を対象に開催されている2ヶ所での学校キャンプ。それぞれの主催者から「区長も覗いて」と誘われ、視察する機会を得ましたので、その様子を紹介します。

高丸

高丸青少年育成協議会主催、高丸小学校でのキャンプは今年で10回目。5・6年生の児童73名、保護者32名、中高生スタッフ10名と、総勢115名の参加です。

昼の開会式のあと、まず、かまど作りなどを始めたようで、私が到着した15時過ぎには、校庭では、薪割りや飯ごう炊飯が行われていました。黄色のビブスを着たスタッフの中には、大人に混じって、同校を卒業した中高生がしっかり後輩たちを手伝っている姿があり、こうした関係性はとても良いことで、頼もしいですね。

家庭科室では、カレーとナン作り。調理が順調だったのでしょうか、高丸青少協の武貞会長もご満悦です。

室内外の作業が一息ついた時に、私は一旦他地区へ行き、16時20分頃に戻ってくると、皆さんがかき氷を楽しみながら涼を取っているところでした。私も久しぶりにブルーハワイをいただき、幼少期の夏を懐かしく思いました。

次は、暑い夏にはぴったりの水風船合戦。

水風船を一度にこんなにたくさん作れる優れものがあるとは知りませんでした。

男女二つずつのコートを設け、7組に分かれ、40個の水風船を、40秒間で相手チームとぶつけ合います。

休憩を挟みながら、順にローテーションしていきます。

子ども達の歓声が響き、賑やかな時間が続いていましたが、残念ながらここで時間切れ。私は次の予定のため、会場をあとにしました。

その後は、夕食にカレーを食べて、19時半からは肝試し。翌朝はラジオ体操、清掃で閉会の予定と聞きました。その様子については、改めて武貞会長から話を聞いてみたいと思います。

霞ヶ丘

霞ヶ丘おやじの会主催、霞ヶ丘小での学校キャンプには、今年は児童88名、大人などのスタッフ16名で、総勢104名が参加とのこと。

15時30分過ぎに霞ヶ丘小学校に到着すると、おやじの会の「きむちゃん」こと、貴村会長が中庭で「はんごうすいさん」(プログラムに記載されていたとおり記述しています)に精を出していました。

高丸小では、かまどが数ヶ所に分かれて設けられていましたが、こちらは一ヶ所一列にまとめられていて、密度が高いです。

飯ごうが並んでいる横で、豪快にカレーを煮炊きしているのも、おやじの会らしくて(?)、いいですね。

順調に夕食の準備が整えられている中で、私は一旦退散し、他地区のお祭りなどへ。

20時前に戻ってくると、キャンプファイアーが既に始まっていました。点火の時に歌う定番の「燃えろよ燃えろよ」などを見聞きすることができず残念でしたが、スタンツには間に合いました。

「うんとこしょ どっこいしょ」と、懐かしい響きですね。私も童心に返りました。

そのあと、盛り上がったのは何と言っても「マイムマイム」。

ぐるぐる回って「マイム マイム マイム マイム ウマイム ベッサンソン!」と踊り、炎にも照らされ、心もカラダも熱くなりながら、無事終了。その横にはテントもしっかり張ってありました。

このあと、きも試しのために教室に向かう皆さんと、私はここでお別れ。

翌日は、ラジオ体操・清掃のあと、スイカ割り、おはしを製作し流しそうめんと、盛りだくさんの内容が続き、昼に終了と聞きました。その様子をまた今度、貴村会長から聞ける機会が楽しみですね。

高丸・霞ヶ丘両地区での学校キャンプ。子ども達にとって、この思い出がいつまでも心に残ることでしょう。

お世話されるスタッフの皆さんの労力は多大なるものと察します。それでも、皆さん揃って「大変だけど、子ども達に貴重な経験をさせたい。子ども達の笑顔を見ると、疲れも忘れる」と話されていて、本当に頭が下がります。お疲れ様でした。

そして、夏休みの宿題が終わっていない子ども達は、頑張って早く終わらせてくださいね(笑)。

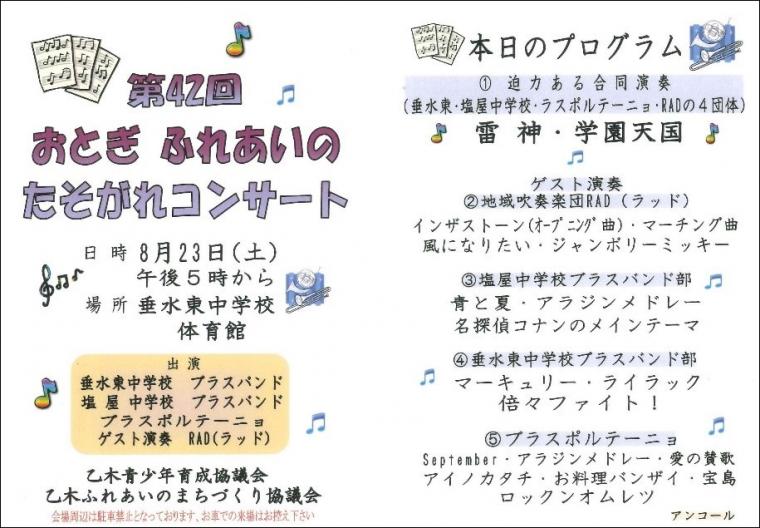

第42回おとぎ ふれあいのたそがれコンサート(8月23日)

乙木青少年育成協議会と乙木ふれまち協の共催で、垂水東中学校体育館で開催された標記コンサートに参加しました。

両協議会の長である吹田様はじめ、長年にわたる開催にご尽力をされている地域・学校関係者の皆さまに敬意を表します。

たくさんの聴衆で会場内の熱気があふれる中、オープニングを飾ったのは、本日の出演者全員による合同演奏。例年出演されている塩屋中学校・垂水東中学校・ブラスポルテーニョに、今回は地域吹奏楽団RAD(ラッド)を加えた、4団体によるステージです。

演奏された「雷神」「学園天国」は、以前よりもさらにパワーが増していました。塩屋中・垂水東中のお二人の音楽の先生は指揮のやりがいがあったでしょうね。

その直後の私からの来賓挨拶では、合同演奏の大迫力にとても感動・感激した旨を述べさせていただきました。

次に、吹田会長からは、来年9月に中学校の部活動が「コベカツ」移行されるのを受け、その登録団体であり、小学5年生から中学3年生までのメンバーで活動しているRADを本日お招きした経緯などについてのお話がありました。コベカツへの移行も見据えたプログラムづくり、吹田会長のお考えや対応は流石ですね。

残念ながら私は次の予定のため、ここで退席となりましたが、音楽が地域のつながりの核となっていることを、改めて実感できた素晴らしい場でした。来年はどんな形での合同演奏が実現するのか楽しみですね。このコンサートが将来にわたり皆さんに愛され、継続されていくことを願っています。

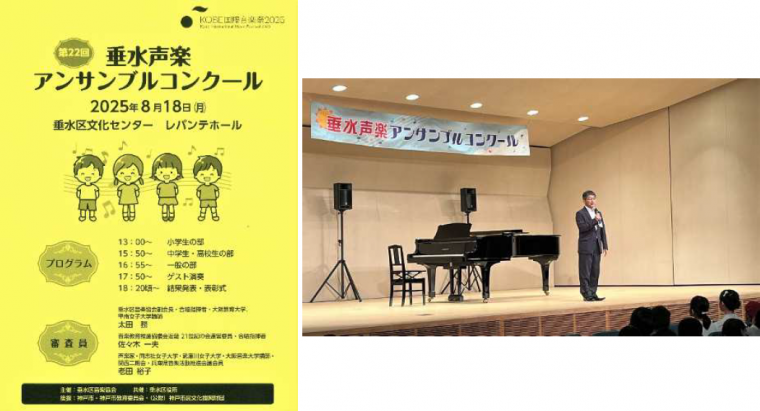

第22回垂水声楽アンサンブルコンクール(8月18日)

垂水区音楽協会主催、垂水区役所共催で、標記コンクールをレバンテホールにて開催しました。

今年は、4年に一度開催される「神戸国際フルートコンクール」を中心に、ジャンルを問わず多様な音楽で神戸のまちを彩る「KOBE国際音楽祭」が開かれており、本コンクールもこの音楽祭のイベントの一つに位置付けられています。

開会挨拶で私は、「垂水は、垂水区音楽協会のこれまでの尽力もあり、身近に音楽を親しめる環境が整っています。レバンテ2番館1階ロビーには、市内34ヶ所あるストリートピアノのうち、唯一区役所内に置かれているピアノ『しおかぜハーモニー』が皆さんに親しまれており、嬉しく思います」などと述べました。

その『しおかぜハーモニー』を使って、昨年同様、先週の平日2日間、本コンクールの公開リハーサルを行いました。

今回のコンクールの参加者は、小・中・高・一般の部合わせて45組と、昨年の2倍近くに増えました。「KOBE国際音楽祭」の一環として開催されたことも、参加者の増加につながったのではないでしょうか。神戸全体で音楽が盛り上がっていくのは嬉しいことですね。

さて、コンクール本番。まず、恒例のウォーミングアップの声出し。

垂水区音楽協会副会長で、本日の審査員も務める太田先生の優しいお声がけに、子ども達の緊張もほぐれます。

そして、小学校1~4年生の部から順に審査。

計45組の演奏が終わると、中島奈津美様・横山佳奈様お二人のソプラノ、寺西望様のピアノによるゲスト演奏も。

「夏の唱歌メドレー」はじめ、6曲を披露いただきました。中でもラストの「翼をください」は、会場の皆さんで大合唱。私は客席のほぼ真ん中にいましたので、皆さんの美声が360度から聞こえ、圧巻でした。

最後に、結果発表及び表彰式。

まず、垂水区音楽協会の坂岡会長からは、たいへん多くの方に参加いただいたことへの感謝の思いが述べられました。

太田先生からの講評では、「自由に感情を声に出して伝えることはとても重要。皆さんで合唱した『翼をください』では、コロナ禍ではできなかった、大きな声で精いっぱい歌えることの有難さを感じました」「長時間にわたる審査でしたが、皆さんの歌声に耳を傾けると、そんなことは全く気になりませんでした」といったコメントがありました。

そして表彰。出場者の皆さんに、金・銀・銅賞を授与します。

さらに金賞の中から市長賞を選考し、小学校1~4年生の部から林海さん・杉本ひなたさん、小学校5・6年生の部から大谷あさひさん・伍々志緒梨さん、中学生の部から、橋本明日菜さん・二宮千鶴さん・日高このあさん、高校生の部から、中畑凛子さん・豊田咲那さん・本田麻桜花さん・豊田葉那さん、一般の部から、髙瀬舞さん・髙瀬日向さんに、私から表彰状等を授与しました。

今回の入賞者には、垂水区音楽協会が11月に「垂水区民総合文化祭」のステージイベントとして開催する「響けハーモニー」や、12月の「クリスマスチャリティーコンサート」などに出演いただく予定です。こちらでもまた、美しい歌声を聴かせてくださいね。

本日は最初から最後まで多くの出場者・来場者を数え、盛会のうちに終わることができました。私は45組すべての皆さんの歌声を聴きましたが、太田先生同様、全く時間の長さは気になりませんでした。また、昨年もそうでしたが、受賞した嬉しさから感極まり涙ぐんでいる児童や生徒を見ていると、こちらの胸も熱くなり、このコンクールの意義や、今後も継続して開催していくべき責務を改めて意識し、身が引き締まる思いでした。

引き続き、垂水区音楽協会とともに、身近に音楽に親しめ、音楽のすそ野を広げる取り組みを進めていきます。

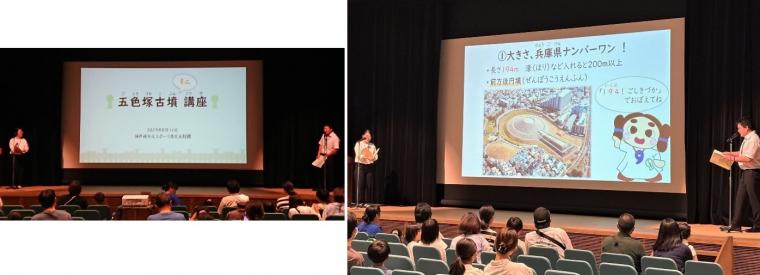

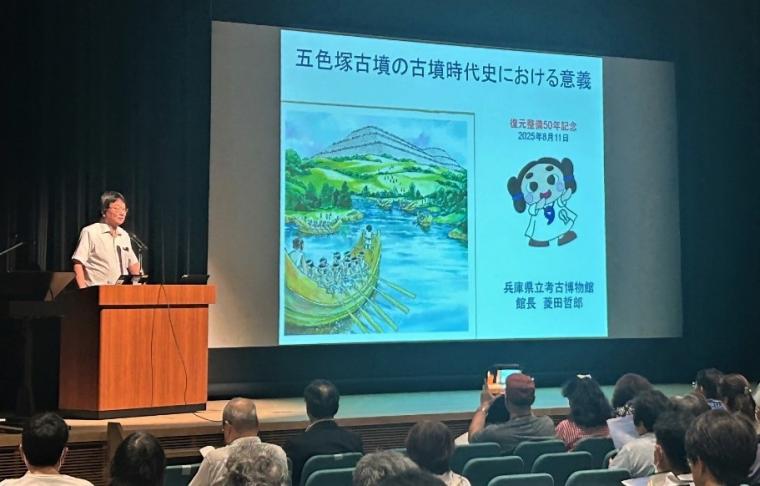

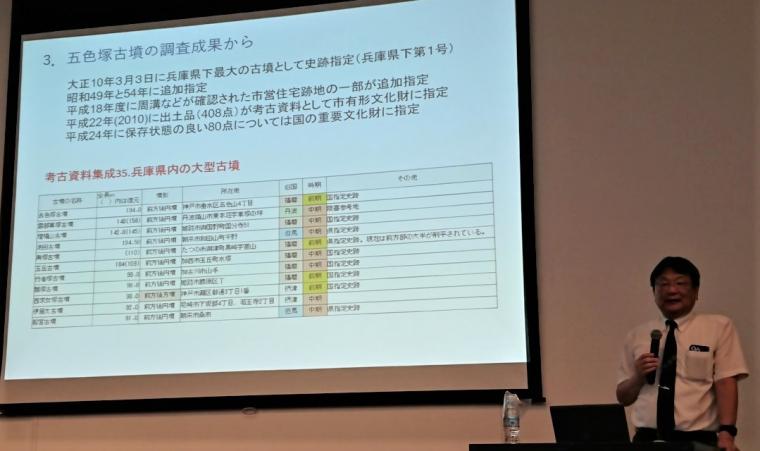

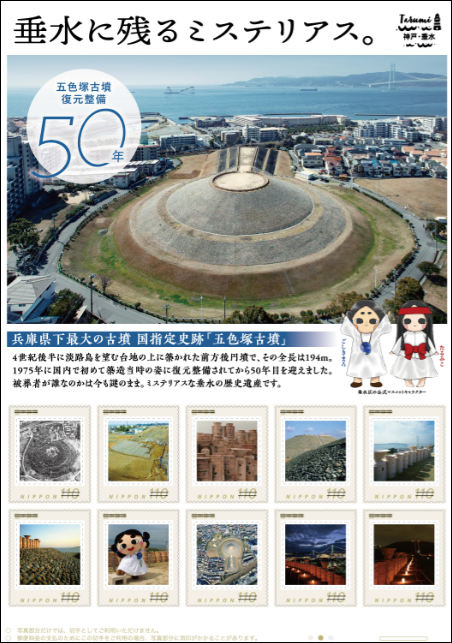

五色塚古墳復元整備50年イベント(8月11日)

8月8日に五色塚古墳の復元整備からちょうど50年を迎え、本日垂水区文化センターにて記念イベントを開催しました。

午前中はまず、10時30分から多目的ホールでの「古墳ワークショップ」。入場制限が必要なほどの盛況ぶりでした。

射的、ストラックアウト、ぬりえ、クイズなど、無料で楽しめるコーナーが充実していて、子ども達は大喜び。

「オリジナルカバンづくり」「はにわ古墳みくじ釣り」は、ともに有料(500円)ですが、貴重なグッズをゲットできるということで、これも人気でした。

11時からは、レバンテホールで「学芸員による古墳ミニ講座」。五色塚古墳は、県下の古墳で最も大きいことなど、その魅力や特徴について、クイズも交えながら、子ども向けのわかりやすい解説がありました。

13時30分からは、レバンテホールで「記念シンポジウム」。

まず、兵庫県立考古博物館の菱田哲郎館長が「五色塚古墳の古墳時代史における意義」と題して、ご講演。

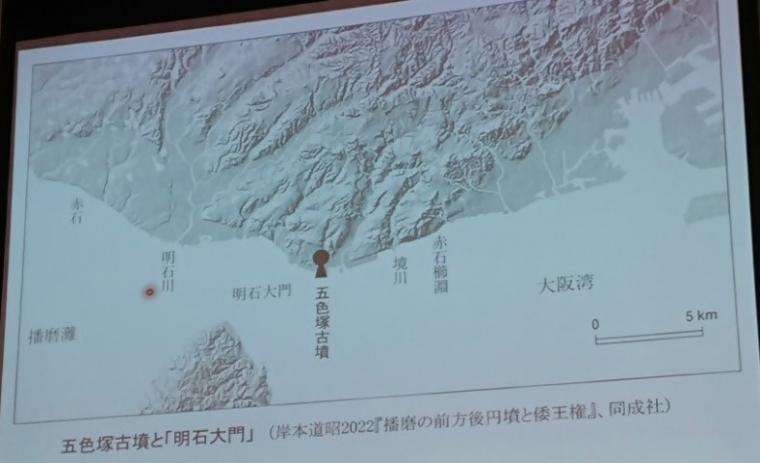

菱田先生のお話は、7月14日の垂水文化講座でも聞かせていただきました(7月14日区長日記参照)。本日は、舞子浜遺跡の意義についても触れられ、五色塚古墳一帯は、古墳時代には瀬戸内海から畿内に向かう船から見えるランドマークとなり、さらに幕末から明治にかけては神戸港が開港するなど、神戸は世界に開かれたゲートウェイの役割を常に果たしている面白い場所であると強調されました。

続いて、文化庁文化資源活用課の中井主任文化財調査官による「全国の古墳の現状と整備」についてのご講演。

特に全国の古墳の活用事例を多数紹介のうえ、詳しく解説いただき、私も全国のいろんな古墳をもっと見たくなりました。ということは、逆に、五色塚古墳ももっと全国の皆さんに知ってもらえるようになれば、興味を持って訪れていただけるスポットになることは間違いないと、確信しました。中井主任調査官、貴重なお話、誠にありがとうございました!

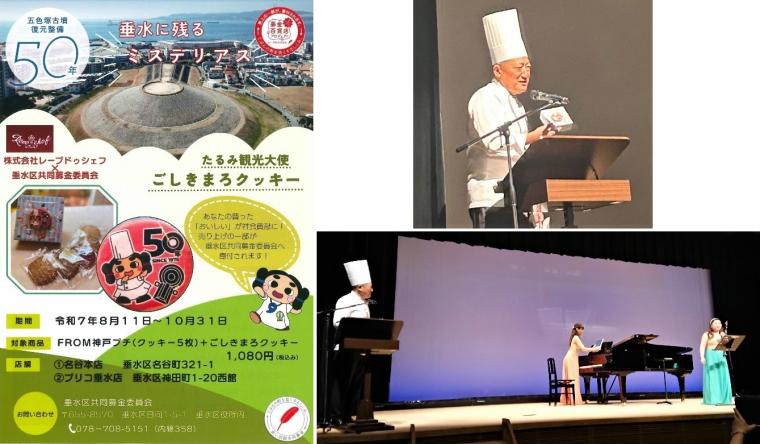

次、後半に入る前に、平成30年度から赤い羽根共同募金の「募金百貨店プロジェクト」にご協力いただいている株式会社レーブドゥシェフ様が、今年度は復元整備50年を記念して特別に「ごしきまろクッキー」を作られたことから、同社代表取締役で兵庫県洋菓子協会会長も務める佐野靖夫様と、「レーブドゥシェフミュジック」の演奏者の方々に登壇いただきました。

「スイーツは人の気持ちを豊かにする力がある」と話される佐野社長はいつも笑顔が素敵です。今年の旭日双光章を受章され、改めてお祝い申し上げますとともに、地元洋菓子店の頑張りを誇りに思います。

また、日頃からいろんなイベントで素敵な音色を聴かせてくれるレーブドゥシェフミュジック。本日はクラリネットとピアノとの協奏で4曲。特に佐野社長の好きな言葉「情熱」にちなんだラストの「情熱大陸」は、シンポジウムの合間のひと時、会場を盛り上げていただきました。佐野社長、いつもお世話になっていますが、本日もありがとうございました!

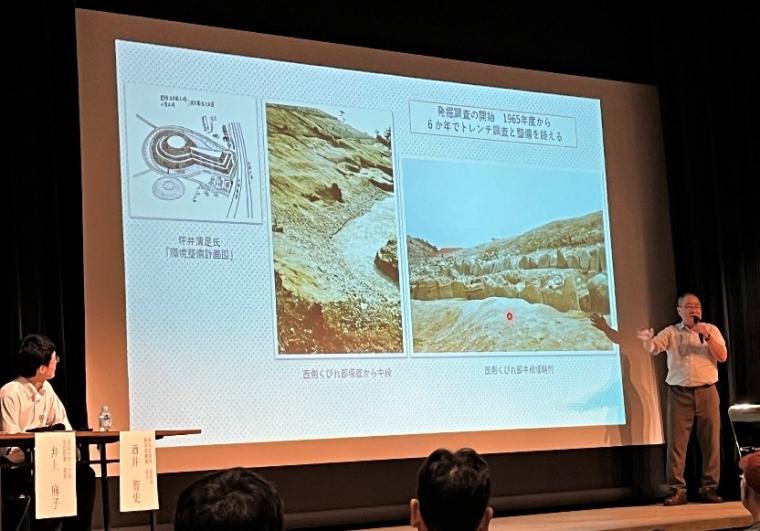

さて、後半は「五色塚古墳の魅力とこれから」と題してパネルディスカッション。基調講演されたお二人に加え、50年前の発掘調査に関わった元神戸市学芸員の丸山潔さんと、本市文化財課・当区地域協働課の職員も壇上に。

丸山元学芸員からは、戦後から高度成長にかけて荒廃した五色塚古墳を、地元の熱意が発掘調査・復元整備に結び付けたことや、それにまつわる数々の裏話など、とても興味深い話を聞くことができました(詳細を紹介したいのですが、たくさんありすぎますので、省略します:笑)。

当区地域協働課係長からは、地域や地元事業者との連携状況や昨年から取り組んできたことを紹介し、文化財課係長からは、改めて五色塚古墳の概要や今後の取り組みなどについて説明しました。

最後に、菱田先生からは、今後五色塚古墳を未来へ継承していくために、行政・地域・学校のさらなる連携が必要といったことをお話しいただき、中井主任調査官からは、これだけの規模の古墳を全面的に復元したことは驚異に値し、今後もこのような古墳は出てこないと地元の熱意に太鼓判を押していただきました。そして、パネリスト各位が「垂水への郷土愛を育むためにも、五色塚古墳の存在は重要」ということを再認識しながら、締めくくりました。

本日の記念イベントで、復元整備50年の取り組みは一つのヤマを迎えましたが、11月上旬には地元主催の「五色塚古墳フェスティバル」を、同下旬には昨年に引き続いて「キャンドルナイト」を開催します。

また、既にお知らせしているとおり、来春には古墳北側にガイダンス施設「五色塚古墳館」が開館します。これを応援するクラウドファンディングは9月9日までとなっていますので、こちらもよろしくお願いします。

五色塚古墳復元整備50年!未来に残す体験型展示を子どもたちへ(ふるさとチョイスGCFホームページ)

本日は本当にたくさんの方々に来場いただき、感謝の気持ちでいっぱいです(ごしきまろも多くの方へのおもてなし、お疲れ様でした:笑)。

「垂水に残るミステリアス。」今後もしっかりPRしていきますので、引き続きよろしくお願いします。

追記:

本日はホール入口で、垂水区共同募金委員会が「ごしきまろクッキー」の販売を行ったところ、多くの方に購入いただき、予定していた分はあっという間に完売となりました。今後は10月末までレーブドゥシェフ名谷本店・プリコ垂水店で販売されます。

売り上げの一部が赤い羽根の寄附になりますので、こちらもぜひよろしくお願いします。

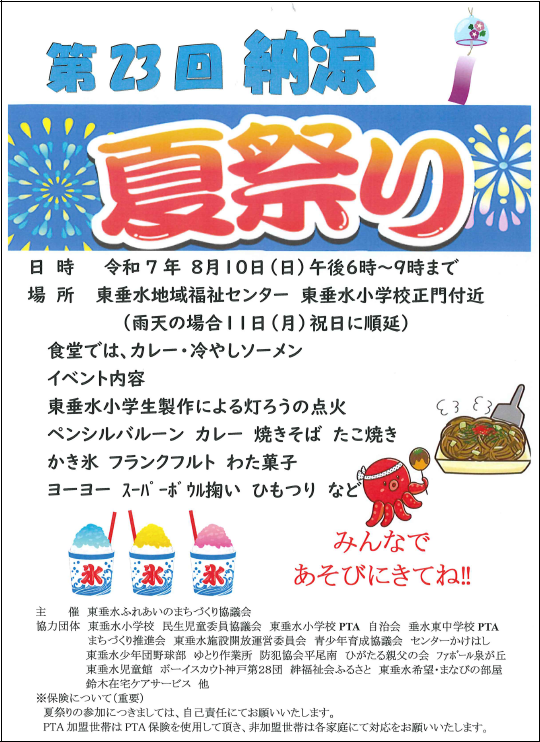

東垂水ふれあい納涼夏祭り(8月10日)

東垂水地域福祉センター・東垂水小学校正門付近で行われる夏祭りは、今回で23回目を迎えました。毎年、東垂水ふれまち協主催で、同地域の多くの団体協力のもと開催され、とても賑やかです。私は3年連続での参加です。

ふれまち協の野網委員長はじめ主催者の皆さんは、前日より、雨の予報に気をもみながら、本日の開催可否を検討されたようです。私も雨を案じていましたが、残念ながら、今年は生憎の雨の中での実施となりました。

(地域福祉センターの入口前に立たれた野網委員長は、なんだか気をつかいながらのご挨拶でした。)

しかし、18時の開始とともに多くの来場者が。皆さん、雨などものともせず、このお祭りを心待ちにしていたのがよくわかります。

こちらのお祭りは、協力団体の頑張りもあり、食べ物・遊びの出店が充実しています。

一部ピロティがあり、雨が当たらないところが少しでもあるのは、助かりますよね。

19時になり、東垂水小学校児童が真心込めて作った灯篭に点灯。例年は数が20~30ほどのようですが、今年は50ほどと約2倍を数えたようです。ピロティがあったので、雨でも挙行できました。幻想的な灯りでしたよ。

このお祭りから帰る際に正門前で見る、ライトアップされた明石海峡大橋はとても素晴らしいのですが、今年は、曇天でぼんやりとしか見えませんでした。来年は良い天気のもとで開催されることを心より願っています。

本多聞での「オヤジの料理教室」(8月7日)

普段私が、ふれあい喫茶などの地域の高齢者向けの行事に伺うたびに感じるのは、男性の参加が少ないことです。そういった中で、本多聞ふれあいのまちづくり協議会の魚崎委員長は、男性向けの行事として「オヤジの料理教室」を開催していると聞きましたので、どんな様子なのか気になり参加してみました。

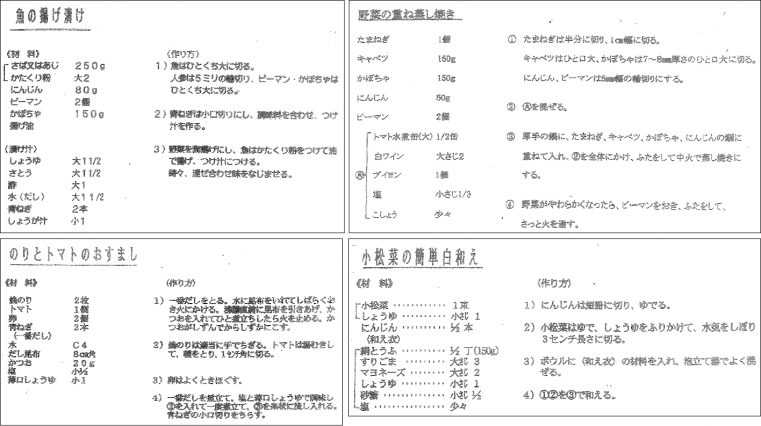

本日の男性参加者は私を含めて5名。メニューは「魚の揚げ漬け」「のりとトマトのおすまし」「小松菜の簡単白和え」「野菜の重ね蒸し焼き」の4品です。なかなか本格的でしょ。皆さんの調理の参考にもなると思いますので、レシピも付けておきますね。

材料も豪華です。

先生から、レシピに基づき丁寧な説明を受けます。途中で「区長は塩が嫌いだから、今日は塩分控えめで…」という話もあり、笑ってしまいました。「(仮称)SIO6プロジェクト」が浸透しているかと思うと、嬉しい気持ちになりますね。

4品の作り方を聴くのに20分以上かかりましたが、調味料の使い方・計り方、野菜の切り方など、これまで知らなかったことも多く、とても参考になりました。

そして、4品を手分けして調理開始。私は新多聞民児協の和泉会長とともに、野菜の重ね蒸し焼きを担当。まず、野菜を切ります。

これまで、ピーマンを輪切りにしたことはほとんどなかったのですが、上手にできて、思わず魚崎委員長と確認(笑)。

野菜を切り終えると、「魚の揚げ漬け」のお手伝い。こんにゃくを揚げたのは初めてです。いい香りが漂います。

火加減にも気をつけながら、野菜もどんどん揚げていきます。

これで、野菜の重ね蒸し焼き・魚の揚げ漬けの出来上がり!といっても、私は切って揚げたくらいですけど(苦笑)。

盛り付けもいいですね。ピーマンの皮の部分を上に向けると、緑が映えて綺麗に見えることなども教えていただきました。

そして、他の方がつくったものも含め、全ての料理が出来上がりました。いかがでしょうか。どこかのお店でランチとして出されても、遜色ない感じです。

味も素晴らしく、もちろん完食しました!

私以外の男性4名の方はこの教室の常連さんで、手際もよく、調理がスムーズで、皆さんと一緒に和気あいあいと会話しながら調理できたことがとても楽しかったです。小中学生の時の調理実習を思い出しました(今回は食リポでなく、調理のリポートでしたね:笑)。

高齢男性に何にでも興味を持っていただき、外出機会を増やしていくことは、健康寿命増進のためにもとても重要です。このような料理教室が身近にあることが、どんなに有意義で素晴らしいことかと、改めて感じました。

魚崎委員長、今回は貴重な機会をいただき、誠にありがとうございました!

おまけ:

揚げ物に使った廃油は、ペットボトルに入れ区役所に持ち帰り、6月末に設置した廃油回収ボックス(6月30日区長日記参照)に入れました。少しは有効活用できたのかなと思います。こちらのボックスもぜひよろしくお願いします。

霞ヶ丘での「絵本の交換会」(8月6日)

昨年9月の、おやこふらっとひろば垂水・垂水児童館での「子ども服と絵本の交換会」(昨年9月22日区長日記参照)以降、区内2ヶ所の地域福祉センターで交換会を開催いただきました。今年度の1回目は、霞ヶ丘地域福祉センターで毎月第1水曜日に行われている子育てサークル「マムズクラブ」の中での実施です。

会場では、文化祭などでステージとして使われる一段高い場所にも絵本が並べられ、いい感じです。

霞ヶ丘ふれまち協の桝井委員長とともに、私も受付のお手伝い(というか、邪魔しているだけかも:笑)をしたり、子ども達と一緒に「パンダなりきりたいそう」をしたりして、子ども達とのふれあいを楽しみました。

部屋の外ではプールタイムも。中庭がすぐ目の前にあり、このセンターで夏ならではのお遊びです。

子ども達が水着姿で絵本を選ぶ姿も、季節を感じていいですね。

今回は10組以上の親子連れ(子どもは20人ほど)が参加。ちょうどいい密度で、雰囲気も素晴らしかったです。絵本も結構な数が交換され、盛況でした。

大喜びで遊んだり絵本を選んだりする子ども達と、それを温かく見つめるママ達の表情を見ていると、こちらも嬉しくなりました。この取り組みは、昨年から、若い世代に地域福祉センターに足を運ぶきっかけとしていただき、子育てサークルの認知度向上・参加者の増加、さらには地域福祉センター(ふれまち)に関わる人を増やす目的から始めたものです。今後もいろんな場所で開催いただけるよう、引き続き、区役所として支援していきたいと思います。

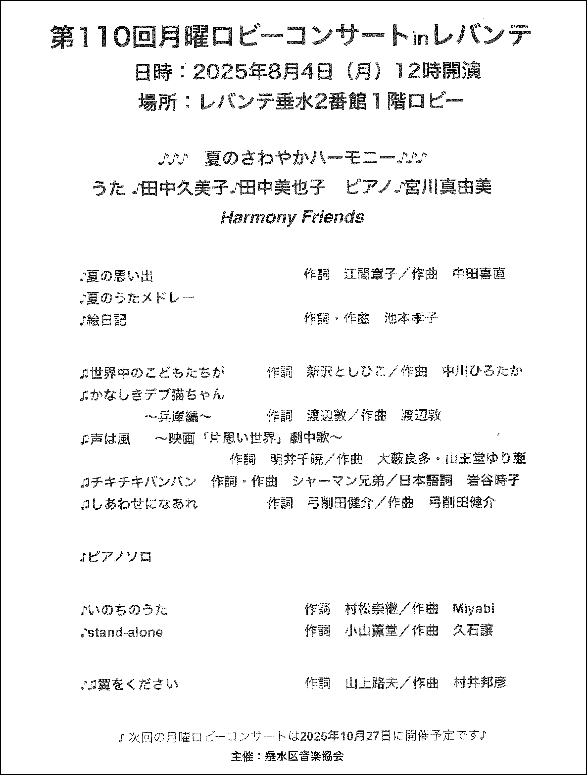

第110回月曜ロビーコンサートinレバンテ(8月4日)

垂水区音楽協会主催による、今年度2回目の標記コンサート。年4回開催されており、そのたびに日記に取り上げるわけではありませんが、今回は夏休みにぴったりの子ども向けの企画「夏のさわやかハーモニー」ということですので、少しだけ紹介します。

最前列には、区内のインターナショナル・プリスクール「CHES」の子ども達が座っていて、いつものロビーコンサートの聴衆より、大幅に平均年齢を下げてくれました(笑)。

まず、「夏の思い出」や夏のうたのメドレーなどを、田中久美子さん・美也子さん姉妹がいつもながらの透き通る美しい声で歌われ、ゆったりとした優雅な時間が流れます。大勢の人でロビーは暑かったのですが、歌声に耳を傾けているうちに、どこか涼しさを感じるような気がしました。

続いて、下は4歳から上は大学生までが一緒に活動する児童合唱団「Harmony Friends」。本日も笑顔で元気いっぱいに歌ってくれました。これまでも何度か観ているので顔を覚えているメンバーもいて、皆さんの成長ぶりを嬉しく思います。

そして、宮川真由美さんのピアノソロ。

何曲演奏されたのでしょうか。炭坑節に始まり、バラエティに富んだ曲が続きます。中には、田中さん姉妹へのさりげない気遣いでしょうか、「いかなごGO!GO!」もしっかり盛り込まれていて、思わず笑ってしまいました。リズミカルに弾いていただき、こんなピアノの楽しみ方があるのだなと感心しました。

ラストは、CHESの子ども達も一緒に歌い、楽しいひと時を締めくくりました。本日の皆さんの歌声は、「夏のさわやかハーモニー」のタイトルどおり、清涼感や透明感といった言葉がぴったりでしたね。私の心もスッキリ、ありがとうございました。

Harmony Friendsのメンバーには、8月18日にはレバンテホールで開催される「第22回垂水声楽アンサンブルコンクール」に出場する子どももいます。そちらも頑張ってくださいね。

そして、次回の月曜ロビーコンサートは10月27日です。お楽しみに!

また、現在、4年に1度の「神戸国際フルートコンクール」を核に、音楽で神戸のまちを彩る「KOBE国際音楽祭」を開催しています。今月は「未来の音楽家たちのコンサート企画」として、区役所ロビーでも以下のコンサートを予定していますので、こちらもよろしくお願いします。

舞子夏まつり(8月2日)

舞子公園での夏まつりは、兵庫県園芸・公園協会舞子公園管理事務所が主催で、共催・協賛として民間団体が多く加わっています。

昨年私は暗くなってからの参加でしたが、今年は17時前に舞子公園に到着。明石海峡大橋のアンカレイジ(巨大なコンクリート構造物)の東側はいい感じに日陰になっていて、綺麗な芝生の上で寛いでいる人も多くいました。一方、さらに東側の、ステージや屋台が出ているところ(孫文記念館の北側)では、まだ日差しが強い中、会場内を巡るごしきまろの姿が。

以前の着ぐるみなら、夏は暑くて中に入るのが困難で、入れたとしても短時間しかもちませんでしたが、今春からファン付の新しいタイプの着ぐるみになったため(4月27日区長日記参照)、暑い時季でもごしきまろが皆さんの前に出られるようになりました。

そこで思わず私も、ごしきまろに労いの言葉をかけ、握手を求めました。

ネタをばらしますと、本日ごしきまろの中に入っていたのは、実は共催者の一員である霞ヶ丘青少年育成協議会の澤村会長。活発で愛らしい絶妙な動きで、会場の皆さんに大人気でした。後光が差しているのは気のせいではなく、澤村会長のパワーかもしれません(笑)。澤村会長、お疲れ様でした。ありがとうございました!

17時になり、ステージのオープニングを飾ったのは和太鼓松村組。だんだん陽が傾いていく中での演奏はかっこいいですね。続いて、区内の和太鼓チーム5組による演奏に合わせて、しゃぼん玉を飛ばす幻想的な演出もあり、子ども達も大喜びでした。

本日の神戸の日の入時刻は19時01分。その頃から、ステージの最後に松村組も含めた本日の和太鼓演奏者皆さんによる合同演奏がありました。2時間近く続けて和太鼓を聴く機会は貴重で、迫力のある太鼓の音色に元気をもらいました。

そしてすっかり日が暮れ、やぐらに太鼓を上げ、盆踊り開始。炭坑節に始まり河内音頭など、盆踊り定番の曲が続きます。

昨年同様、浴衣を纏った垂水区連合婦人会の皆さんが踊りの見本を示してくれて、普段踊り慣れない人も見様見真似で踊ることができます。

橋のライトアップと提灯のハーモニー。こんないい絵も撮れました。

踊りの輪が何重にも広がり、「ダンシングヒーロー」が流れると、場内の雰囲気は最高潮に達し、ラストは「THE明石海峡大橋」で締めくくりました。私も1時間以上、しっかり踊りました(笑)。

本日のまつりも含め、コロナ明けのここ数年、舞子公園では多くのイベントが開催されています。企画・運営に尽力いただいている有限会社マックスの多田社長に改めて敬意を表するとともに、感謝申し上げます。今回もありがとうございました!

まだまだ暑い夏は続きます。皆さま、体調管理にはくれぐれも気をつけて、楽しい夏の思い出をつくっていきましょう。

少年団野球リーグ全市大会 垂水区代表チームの4連覇が確定!(8月2日)

7月12日から始まった少年団野球リーグ全市大会。先週までにベスト4が出揃い、そのうちなんと3チームが垂水区代表(小束山・高丸・乙木)と、すごいことになっています。本日の準決勝の結果次第では垂水区代表同士の決勝戦が実現することから、北区の「あじさいスタジアム北神戸」メイン球場に向かいました。

垂水区以外で唯一ベスト4に残っている西区の小寺と、第1試合で対戦するのは小束山。ここで小束山が小寺を倒さないと、垂水区代表同士の決勝戦が実現しません。大事な一戦に、私も自然と応援に力が入りました。

試合は、小寺が1回裏に先制し、2回表に小束山がすぐ1点返しました。その後は両チームとも譲らず、なかなか得点にはつながりません。4回表に、小束山がなんとか1点をもぎ取り、さらに緊張感が高まる展開となりました。

そして迎えた4回裏が、本日の試合の最大のポイント。小寺は1アウト2・3塁の絶好のチャンスでスクイズを仕掛けましたが、打球はポップフライに。これを小束山がファインプレーでダブルプレーにし、ピンチを脱しました。

まさに「ピンチのあとにはチャンスあり」のとおり、5回表に小束山が一気に3点を取り、5-1でそのまま勝利!

(第2試合は垂水区代表同士ですので)この瞬間に、全市大会での垂水区代表チーム4連覇が確定しました!

垂水地区委員会の兼田会長と話をしましたが、同区代表同士の決勝戦は初めてか、あったとしてもかなり前のことで、近年の記録には残っていないとのこと。まだ決勝戦前でちょっと気が早いですが、素晴らしい快挙、おめでとうございます!

本日も小束山は、再三守備でいいプレーが出て、打線もつながりました。垂水区大会決勝で見た印象どおり、攻守のバランスが取れた本当に素晴らしいチームですね。

第2試合の高丸対乙木は、10-7で高丸が勝利しました(ちょっとスコアボードの数字が見にくいですが)。両チームとも打撃力が高く、子ども達が楽しんで野球をしている姿が印象的でした。それぞれ次の試合も楽しみですね。

ということで、8月9日に行われる決勝戦のカードは、全市大会3連覇を狙う小束山と、3年ぶりの全市大会制覇を狙う高丸。きっと素晴らしい試合を見せてくれることでしょう!そして、3位決定戦を戦う乙木もぜひ勝利して、垂水区代表による1~3位独占を実現してほしいものです。

私は決勝戦を観に行くことができないので、本日の全市大会準決勝の様子を日記に記しました。

球場を後にして北区内で見つけたひまわりは、太陽に向かって元気に咲いていて、私にとっては本日の子ども達の笑顔のように見えました。

みんな、大好きな野球、これからも頑張ってね!

地域での「打ち水大作戦」(7月30日)

当区では7月18日から開庁日の毎朝、打ち水を行っています(7月18日区長日記参照)が、区内の3ヶ所で事業者の取り組みとして実施していただけることになりましたので、昨日と本日の2日間、その様子を見に伺いました。

1つ目は、平磯の垂水年金会館1階に入居する小規模保育「ハートランド マリンきっず」。

夏は普段から施設前の広場で水遊びをしているとのことで、その延長上として打ち水に取り組んでいただくことになりました。

ただ、こちらは1,2歳児の子ども達。「打ち水」を理解するのはちょっと難しいですが(苦笑)、柄杓に水を汲むのに慣れてくると、どんどん水を撒いていました。

打ち水が終わると、広場での水遊び。園の先生方が、中に人形や葉っぱなどを入れて凍らせた氷を準備されており、私も子ども達と一緒に涼をとりました。子ども達の笑顔に癒され、気持ちも涼しくなりましたよ。

2つ目は、2年前に多聞台ショッピングセンターの空き家を改装して設けられたアートカフェ「TaMon」。

フランス語で「あなたのわたしの」の意味と、地名の「多聞」を合わせ持つ店名。火木土の週3日間の営業ですが、オープン以来、様々な活動が行われ、多聞台の皆さんにとって新たなくつろぎの場になっています。

今回は、お店を切り盛りする中村真美さん・麻衣子さん姉妹や、以前私もご一緒したことのある音楽メンバーに加え、近所の小学生、お年寄りが集まり、夕刻の楽しいひと時を過ごしている中での打ち水です。

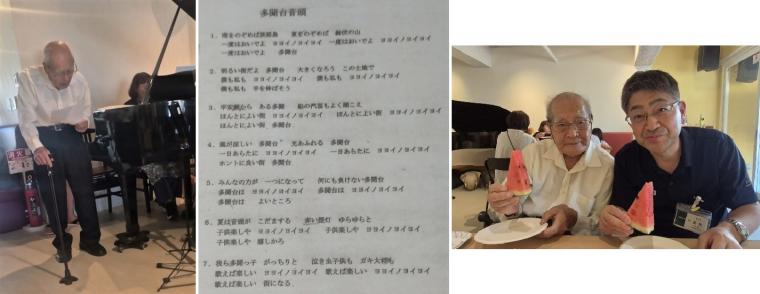

注目は、昨年の多聞台での敬老のつどい(昨年9月14~16日区長日記参照)でお見掛けした、昭和2年生まれ、御年98歳の陰山さんがいらっしゃったこと。

陰山さんは、打ち水だけでなく、店内での音楽を楽しむ時間にて「多聞台音頭」(初めて聴きました!)を7番までしっかり歌われ、なんとその歌声・声量の素晴らしいこと!あまりにもご立派なので、あとで一緒にスイカを食べさせていただき、ご長寿にあやかりました(笑)。市職員OBというのも初めてお聞きし、感銘を受けました。偉大な先輩を見習っていきたいと思います。

私は次の予定があったため、皆さんによる音楽は少ししか楽しめませんでした。また、次の機会で!

この日はいらっしゃいませんでしたが、TaMonさんには、近所にお住まいのALT(外国語指導助手)もよく来られます。

多聞台での多世代交流・多文化共生など、新たなコミュニティづくりに尽力されている中村さん姉妹をしっかり応援していきたいと思います。

最後は、舞子台7丁目の保育園「ハートランド Campus」。

こちらは5歳児の子ども達ということで、打ち水の意味をしっかり理解しており、私が説明・指導しなくても、各自たらいに溜められた水を容器に汲み、施設前の歩道に撒いていきます。

一通り水を撒き、日陰に入ると、爽やかな風を受け、打ち水の冷却効果をとても感じました。子ども達も「涼しくなった!」と大喜びで、「おうちでもやりたい!」といった声も。

最後に、子ども達からお礼を言われてしまいましたが、私はただ幟を持ってきただけで、お礼を言わないといけないのは、むしろこちらのほう。元気いっぱいに快く打ち水をしてくれた子ども達、本当にありがとうございました!

打ち水のあとは、施設内を見て回りました。いつも車で前はよく通っていますが、中に入るのは初めてです。明るく開放的な空間と、明石海峡大橋を見下ろすロケーションが見事で、大変素晴らしい園だと思いました。

「ハートランド Campus」(同所には介護施設に「ハートランド・きっず」も併設)、「ハートランド マリンきっず」を運営されている、エムツーコーポレーションの前田社長、打ち水の実施にあたり、園児たちの参加という形でご協力いただき、心より感謝申し上げます。

そして、今回ご紹介した3ヶ所の皆さん、継続して打ち水に取り組んでくださいね。私も区役所前の打ち水を続けます!

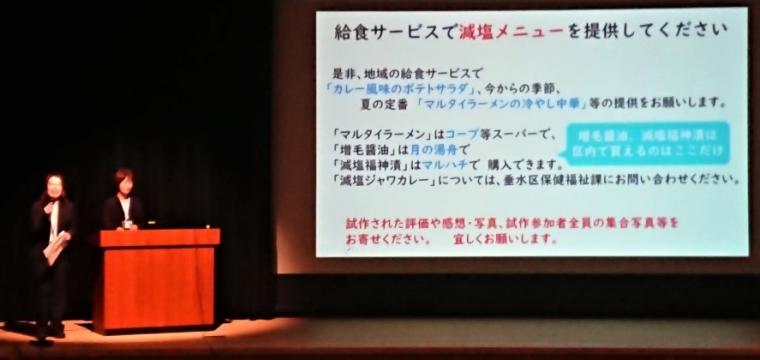

SIO屋へらしおクラブ調理実習(7月28日)

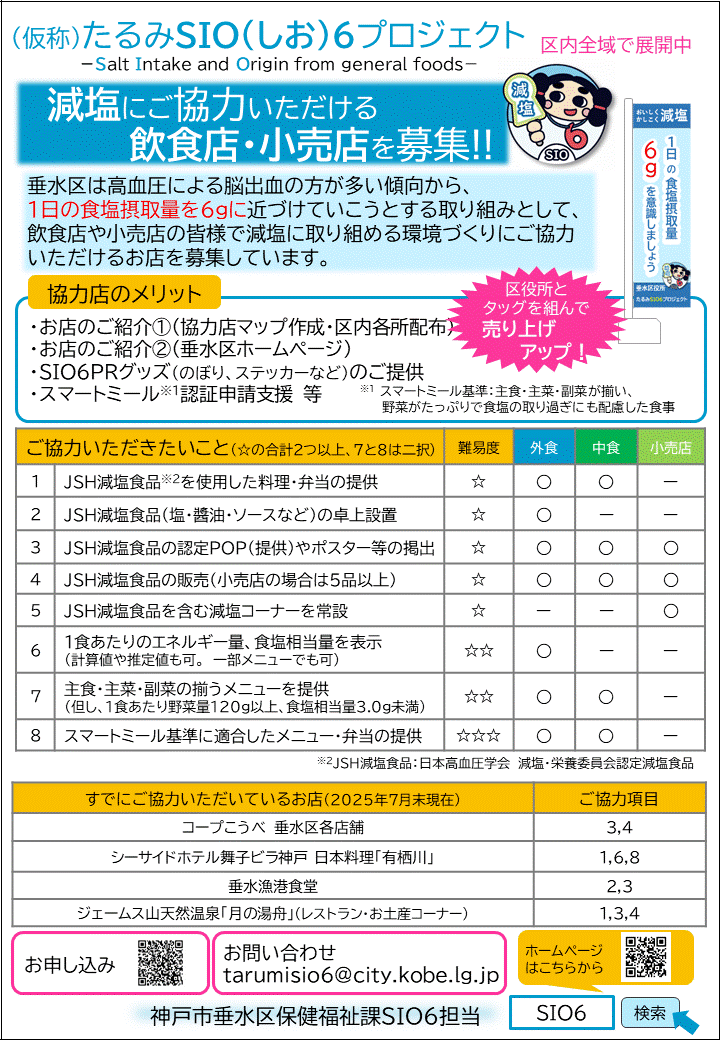

これまでの区長日記でもいくつか紹介してきたとおり、(仮称)たるみSIO6プロジェクトでは、区民の皆さまへの減塩意識の定着を目標に、様々な取り組みを進めています。

このプロジェクトを進めるきっかけとなったのが、「塩屋の高血圧」であったため、とりわけ塩屋地域の皆さまに対しては、消費者学級や給食サービスなどを通じて、減塩意識の普及啓発・保健指導などを強化しています(2024年11月13日、2025年3月2日・7月5日区長日記参照)。

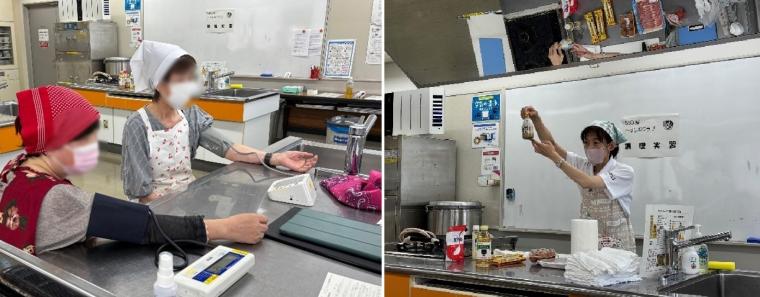

そして、本日は同地域の希望者に、垂水区文化センター料理教室に集まっていただき、「SIO屋へらしおクラブ調理実習」と題した初めての取り組みを行いました。

まず、参加者は血圧測定を行い、血圧値を一緒に確認。

続いて、当区保健師より、実習する減塩メニューについて説明。使用する食材の何に塩分が含まれているのか、まさしく塩屋の減塩テーマである「SIOを考える」時間を取らせていただきました。

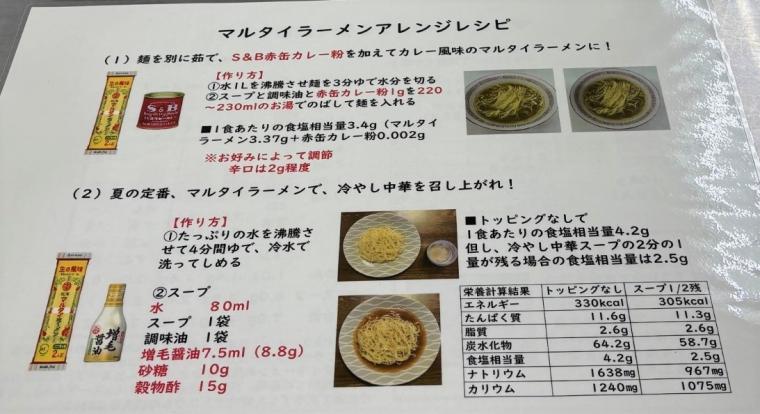

当区では様々な機会を通じて、日本高血圧学会減塩・栄養委員会の認定する減塩食品・減塩調味料を推奨していますが、本日はその中で、暑いこの時期にぴったりの「マルタイラーメン」を用いた冷やし中華を調理しました。

今回は男性の参加者がおらず、当区からは保健福祉部長が参戦。「男の料理教室」を行っている地域でも、こうした取り組みが広がっていくといいですね。

調理は、具材を切って麺を茹でてと、至ってシンプルですが、今回のポイントは、もともと減塩されているマルタイラーメンの麺をゆでこぼすことで、麺に含まれる塩分をさらに除きました。また「増毛醤油」(これも減塩調味料です)をスープに用い、トッピングもハムではなくゆで豚を使うなど、できるだけ塩分を減らす工夫をしました。

インスタントの冷麺で、ハムをトッピングすると、食塩相当量はスープ込みで7g近くになりますが、今回は約4.5gと、1食あたり約2g以上の減塩効果になります。ちなみにスープを半分残せば食塩相当量は3g弱となり、さらなる減塩効果も。

完成した冷やし中華は、トマトがハート型に盛り付けられているのがいいですね。参加者の方の素晴らしいアイデアです。

出来上がった冷やし中華は、私も試食し、美味しくいただきました。スープも残したので、食塩相当量は3gに達していません。優秀ですね(笑)。今回、私は見学のみで実際に調理しませんでしたが、これは必ず家で作ってみます。

当プロジェクトでは、今後、事業者の協力を得て、区民の皆さまが減塩を実現しやすい「食環境整備」により一層取り組みます。

現在、特に、減塩にご協力いただける区内の飲食店・小売店を募集中です。併せて、区民の皆さまが日頃からよく利用され、この取り組みに協力いただけそう、あるいは協力してほしい飲食店・小売店の推薦もお待ちしています。ぜひよろしくお願いします。

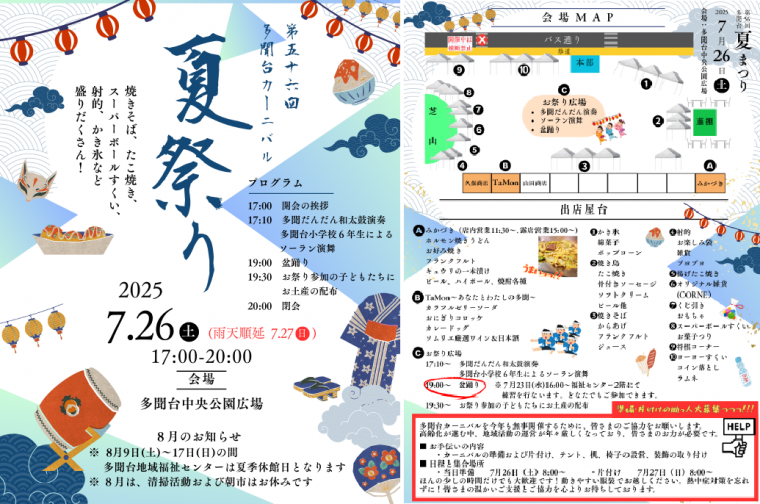

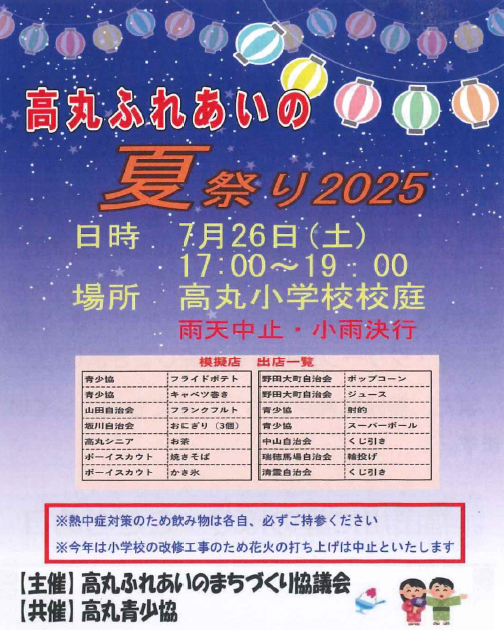

2地区の夏祭り<多聞台、高丸>(7月26日)

今年も夏祭りのシーズンが到来しました。本日は多聞台と高丸の夏祭りで、両方とも私は3年連続の参加です。

まず、多聞台中央公園広場での「多聞台カーニバル(夏祭り)」。今回で56回目を迎え、多聞台が積み重ねてきた歴史を感じます。

まだ陽の高い17時に開会。今年着任された、多聞台ふれまち協の高石委員長のご挨拶のあと、オープニングは、多聞台ではお馴染みの「多聞だんだん」による和太鼓演奏。近所にお住いのALT(外国語指導助手)の方もメンバーに加わっておられ、国際色豊かです。続いて、多聞台小学校6年生によるソーラン演舞も。いずれも迫力があり、素晴らしかったですよ。

その後は、これも多聞台カーニバル恒例の打ち水。7月18日の区長日記に記したとおり、今年は神戸市が「打ち水大作戦」を実施していることから、その幟を立てて行っていただきました。

「涼しくな~れ!」の掛け声とともに、私も参加。今年も打ち水の冷却効果を十分に実感しました(隣にいた子どもが元気よく打ち水をしてくれたので、髪や服が濡れたこともあり(苦笑)、より一層涼しさを味わえたのかもしれません)。

予定の都合上、観ることができない19時からの盆踊りが気になりながら、大盛り上がりの会場をあとにしました。

(盆踊りの様子は、現場に残った職員に写真を撮っておいてもらいました)

続いて、高丸小学校での「高丸ふれあいの夏祭り」。

私が到着した18時30分頃は、皆さんで「いかなごGO!GO!」を踊っている最中で、まだ多くの来場者が出店の食べ物や遊びのブースを巡って楽しんでいました。

しかし、今年は小学校が改修工事中であることから、例年行っている花火は実施せず、また、規模・時間を少し縮小しての開催であったため、多くの出店の食べ物が早めに品切れになり、終了時刻の19時を待たずに、テントの撤収が始まる様子も見られました。

最近のテントは組立て・解体が素早くできて、少しはお世話される方の負担軽減になっていますね。

こちらの夏祭りは、ふれまち協と青少協との共催で、食べ物と遊びの出店のバランスがとても良いと毎年感じます。

高丸ふれまち協の西田委員長、伺うのが遅くなり、大変失礼しました。また別の催しは、しっかり参加させていただきますね。

夏祭りシーズンはまだまだこれからです。酷暑が続いていますので、お世話される方、訪れる方ともに、水分補給はじめ、くれぐれも体調管理に気をつけて、お祭りを楽しみましょう。引き続き、他の地区の夏祭りも訪ねていきますね。

「こうべ打ち水大作戦2025」スタート!(7月18日)

神戸市では、高温が常態化する中、手軽に始められる暑さ対策として打ち水を推奨するため、「こうべ打ち水大作戦2025」に取り組むこととし、本日より市役所や各区役所等にて、全庁をあげて「庁舎打ち水大作戦」を開始しました。

当区では、始業時刻から区役所西側の入口付近で実施。私もバケツと柄杓を手に、打ち水を行いました。

古くから日本で行われてきた打ち水は、気化熱の効果によって体感温度が1.5度下がると言われています。

本日私が打ち水をした後、爽やかな風が吹き、体感温度の低下を実感しました。

庁舎打ち水大作戦は、8月16日までの開庁日に実施しますが、地域団体や事業者の皆さまにも協力を求めています。啓発グッズの貸出・提供も行っていますので、関心をお持ちの皆さまは、ぜひご参加ください。打ち水の輪を広げ、市内に涼を届けましょう!

こうべ打ち水大作戦

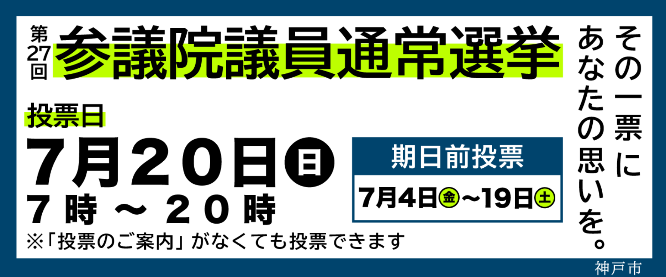

参議院議員通常選挙(その2)(7月15日)

参議院選挙の期日前投票が始まってから10日以上が経過しました。

垂水区役所での期日前投票者数は、これまで21,000人を超え、一日平均約2,000人となっており、市内で最も多い状況ですが、比較的分散してお越しいただいており、投票に来られた方をお待たせすることは少なくなっています。また、投票場所を1階から3階に移したことで、投票前後の時間も含め、皆さまに空調の効いた空間の中でお過ごしいただけていると思います。

一方、7月12日(土曜)より期日前投票を開始した神戸市外国語大学では、これまでの選挙より多くの方が来られていますが、こちらでも、皆さまを長時間お待たせする状況は発生していません。

しかしながら、7月4日の区長日記でも紹介したとおり、選挙期間の後半になると期日前投票者数が一気に増えます。特に、平日のお昼前(10時30分~12時ごろ)や、最終日となる7月19日(土曜)には、皆さまに長時間お並びいただく可能性があります。

期日前投票は、午後8時まで行っております。7月20日の投票日に投票の都合がつかず期日前投票にお越しになる方は、混雑を避けて、平日の夕方以降のご来場もご検討くださいますよう、改めてお願い申し上げます。

| 垂水区の期日前投票所 | 設置期間(※土曜・日曜も投票可) | 投票可能時間 |

| 垂水区役所 3階会議室 | 7月4日(金曜)~19日(土曜) | 午前8時30分~午後8時 |

| 神戸市外国語大学 三木記念会館 | 7月12日(土曜)~19日(土曜) | 正午~午後8時 |

垂水文化講座「歴史の中の五色塚古墳」(7月14日)

公益財団法人井植記念会主催の講座、今期4回目は五色塚古墳関連ということで、期待に胸を膨らませて井植記念館を訪れました。

本日の講師は、京都府立大学文学部教授で、兵庫県立考古博物館館長の菱田哲郎様。菱田先生には、本市の「史跡五色塚(千壺)古墳 小壺古墳整備委員会」委員も務めていただいています。

菱田先生の講演概要を以下に記します。

- 五色塚古墳は江戸時代から人々に知られ、「日本書紀」に記される仲哀天皇の偽墓とする伝承が、摂津名所地図などで取り上げられてきた。大正10年には、文化財保護法の前身である、古社寺・史跡名勝天然記念物保存法に基づき、兵庫県で初めて史跡に指定された。

- 1965年から74年まで発掘調査が行われ、古墳の斜面に使われた葺石は淡路島で採れたものとわかり、板石は竪穴式石室に使われたものかと言われるようになった。復元整備が完成したのが1975年8月で、今年ちょうど50周年を迎える。

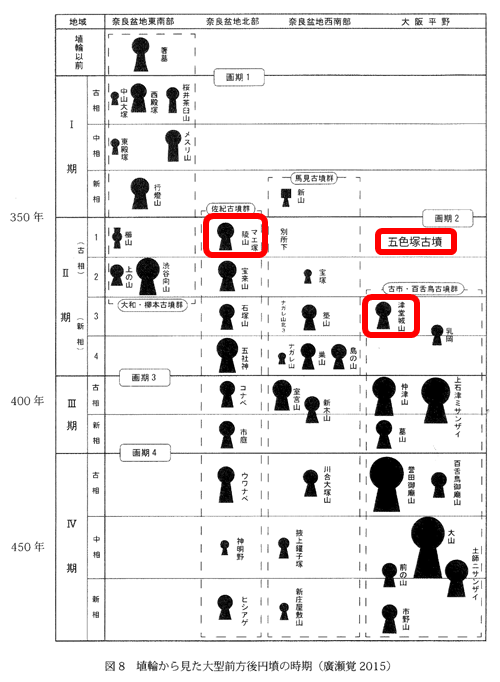

- 近年の考古学研究により、他地域の古墳との比較もできるようになり、五色塚古墳は、奈良盆地北部の佐紀古墳群の佐紀陵山古墳と同じかやや遅いか、古市古墳群の津堂城山古墳よりも先行してつくられたことがわかってきた。

- 津堂城山古墳は古市・百舌鳥古墳群のはじまりで、播磨産石棺の供給があった。五色塚古墳は石室の場所が特定できておらず、また、石棺も見つかっていないため、誰の墓なのかはいまだに不明である。

- 4世紀後半から5世紀にかけて、朝鮮半島との関係が重要になり、畿内の西端に位置し地勢的に重要な五色塚古墳は、瀬戸内海から畿内に向かう船から見える大きなランドマークとなった。

- 五色塚古墳は、垂水そして日本の宝。来春オープンするガイダンス施設を楽しみにしていただきたい。

私は、五色塚古墳が4世紀後半につくられたものという程度の知識しか持ち合わせていませんでしたが、本日の話をお聞きし、他の古墳群との関係性や地勢的な重要性、その意義などがよく理解できました。

なお、8月11日(月曜・祝日)に垂水区文化センターで開催する「五色塚古墳復元整備50年イベント」の記念シンポジウムでも、菱田先生にご講演いただきます。さらに踏み込んだお話を聞くことができると思いますので、皆さん、こちらもお楽しみに!

多聞東 夏のイベント(7月12日)

多聞東ふれあいのまちづくり協議会主催の標記イベント、昨年は多聞東地域福祉センターでのミニイベントでしたが、会場が手狭になってきたことから、今年は多聞東小学校に移しての開催です。

小学校正門入ってすぐのふれあい広場には、開場時間の10時より前から多くの子ども達が詰めかけていました。

昨年は参加費300円で3ヶ所のコーナーを巡る形でしたが、今年は昨年の2倍以上のブースが設けられ、パワーアップ。

有料ブースは手頃な値段設定ですし、無料ブースも充実しています。

特にお菓子すくいは、子どもなら誰でも参加でき、しかも無料だったため、お得で嬉しかったのではないかと思います。

また、昨年同様、舞子高校の生徒達がストラックアウトで開いた数字の防災クイズを行い、非常用持ち出し袋について説明するブースを設けていました。傍で、多聞東ふれまち協の奥井委員長が見守っている姿も、温かみを感じますね。

同校生徒は、本日は15名ほどが参加し、他のブースの運営にも加わっていて大活躍でした。いつもハキハキと礼儀正しいですし、彼らと話をしていると気持ちがいいです。

厳しい暑さの中の開催でしたが、会場全体が子ども達の笑顔にあふれ、爽やかな雰囲気に満ち溢れていました。来年も盛会を期待しています。

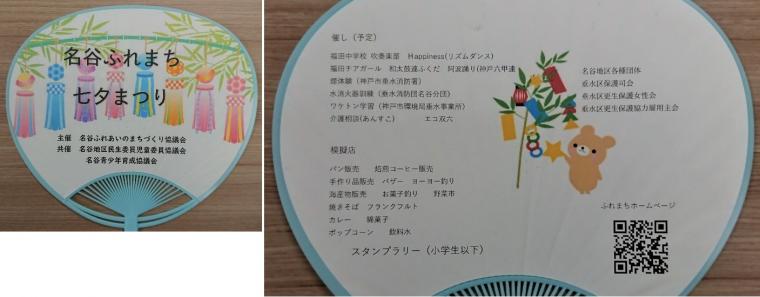

名谷ふれまち七夕まつり(7月6日)

名谷ふれあいのまちづくり協議会主催による名谷あじさい公園での標記まつりは、名谷地区各種団体、垂水区保護司会・垂水区更生保護女性会・垂水区更生保護協力雇用主会との共催となっており、「社会を明るくする運動(=社明運動)」強調月間の主要行事でもあります。私は3年連続の参加となりました。

まつり全体の様子は、昨年7月7日の区長日記で詳しく記しましたので、今回は今年の新たな要素を簡単に紹介します。

開会セレモニーでは、今年度から名谷ふれまち協委員長に着任された中西委員長がご挨拶。

続いて来賓挨拶で私が話をしていたところ、いつの間にか階段にいた子ども達が「このおっちゃん、何言うとぉん?」というような表情で、傍で見つめる姿が。見ていた方は、きっと微笑ましく感じられたことでしょう(私は話している間には気がつかず、写真を見て知りました:笑)。

会場となっている高架道路桁下の3段の広場のうち、中段のステージでは、今年もダンスや太鼓が披露されました。そして、福田中学校吹奏楽部による演奏の際には、とても大きな人だかりが。今年は紹介できて良かったです。

模擬店のほうも盛況で、どこも多くの人で賑わっていました。本日も保護司の皆さんは黄色いTシャツを着ながら、頑張っていましたね。

12時過ぎ、品切れの模擬店が多くなった中、ステージのフィナーレは、場所を下の段の広場に移し、昨年はなかった阿波踊りが登場。神戸の六甲連の皆さんです。

最後は「踊る阿呆に見る阿呆、同じ阿呆なら踊らにゃ損損」ということで、もちろん私も阿呆になりました(笑)。

こちらのおまつり、来賓挨拶でも述べましたが、七夕かざりがたくさんあって、雰囲気が大好きです。皆さんの温かい気持ちを感じることができ、社明運動の強調月間に相応しい、素晴らしい行事だと思います。

短冊にもあったとおり、「感謝」の気持ちを抱きながら、帰途につきました。

ご準備いただいた皆さん、ありがとうございました!

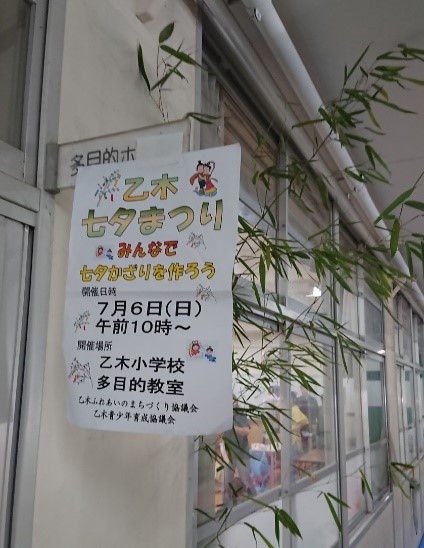

乙木 七夕まつり(7月6日)

乙木地域での七夕まつり、2年ぶりにお邪魔しました。

会場は、昨年までは乙木小学校体育館でしたが、今年は同校多目的教室です。廊下にはチラシとともに、教室から飛び出すように笹が飾られていました。乙木ふれまち協の吹田委員長のセンスの良さを感じますね。素晴らしいです。

ホワイトボードの「世界制覇」の文字が気になりつつ(笑)、部屋の中を見渡すと、七夕かざりを作る親子連れなどで埋まっていました。ほど良い密度で、冷房もよく効き、会場をこちらに移して正解でしたね。

七夕かざりは、願いごとが書かれた短冊だけでなく、折り鶴なども添えられとても美しく、学校内で飾られるようです。

隣の部屋には、駄菓子屋さんもありました。手頃な値段でお菓子が買えて、子ども達も嬉しかったのではないでしょうか。

本日準備された笹は、早く採って傷まないようにと、吹田委員長ご自身が今朝採ってきたとのことでした。委員長の子ども達への愛情が伝わってきます。お疲れさまでした。どうか、疲れが残りませんように。

舞子での「まちの保健室」(7月5日)

舞子会館で行われている「まちの保健室」は、コロナ禍でのブランクを経て昨年度より再開されました。

昨年度は訪問が叶わず気になっていましたが、このたび、初めて伺うことができました。

こちらでは、舞子地域の民生委員を中心に地域の方が主催し、兵庫県看護協会が協力する形で、年3回(7,11,3月)第1土曜の13時30分から15時30分まで、健康相談などを行っています。

今年度の1回目、昨年度行っていた身体測定に替え、今回はフレイル予防体操を採り入れたとのことです。当初のプログラムでは、健康相談、フレイル予防体操の順に、これらを2セット行う予定だったようですが、本日は猛暑のせいか、残念ながら参加者が前回の半分以下の15名であったため、最初にフレイル予防体操が行われ、私が到着した14時30分頃には、健康相談が実施されていたところでした。

私も血圧を測ってもらい、看護師の方より「区長のお仕事は激務でしょうから、くれぐれも健康にはお気をつけて」「体調面ではこれから60歳の壁が立ちはだかります」と、優しく的確なアドバイスを受けました。そんなに激務ではないですけど(苦笑)。

その後、ゴムやボールなどの道具を使って再度フレイル予防体操が行われ、私も参加することができました。

講師の方からの、胸筋を鍛えることで姿勢が良くなれば、呼吸を深くすることができるという説明は、大変参考になりました。

また、「外出機会を増やし、いろんな人といろんな会話をすることが重要。お祭りなど、地域行事に顔を出すことも大事で、舞子地域は古くからのお祭りも行われていて、理想的」と話されていたことには、全く同感でした。

「胸筋」を鍛えることも重要ですが、「胸襟」を開いて街に出て行くことも大切ですよね。特に高齢男性は。

この取り組みを企画されている、舞子地区民生委員児童委員協議会の冨士会長は「試行錯誤が続きそうです」と話されていましたが、区役所としても、地域の皆さまの健康づくりのお役に立てるよう、サポートしていきたいと思います。

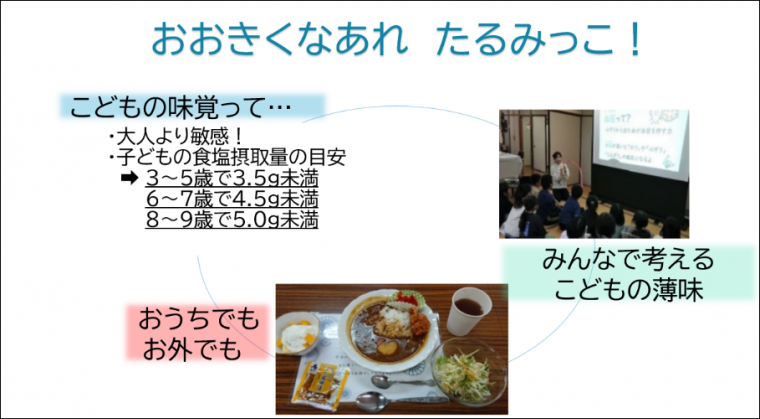

塩屋幼稚園での「(仮称)たるみSIO6プロジェクト」のPR(7月5日)

(仮称)たるみSIO6プロジェクトのPRのため、塩屋幼稚園にお邪魔しました。

SIO6プロジェクトについて、幼児の保護者への説明は初めての機会です。

はじめに、私から簡単にプロジェクトを始めた経緯等を述べさせていただいたのち、当区保健師から、脳出血が起こるメカニズムやプロジェクトの概要などについて、説明しました。

区内の後期高齢者の脳出血による入院が多いこと、とりわけ塩屋地域ではその傾向が高く、高血圧での通院も多いデータを示すと、会場内からはどよめきが起こりました。

そして、子どもの味覚は大人より敏感であるため、お子様には大人よりも食塩摂取量を控えるよう、気をつけていただくことをお願いするとともに、子どもの時からの食習慣の重要性を唱えました。

本日は、保護者会という貴重な時間の中で説明の機会をいただきましたこと、中後園長に心より感謝申し上げます。

今後、味覚形成が発達途中である子ども達の減塩習慣の定着を図るため、幼稚園・保育園、子育てサークルなどに向けても、説明の機会を設けていきたいと考えています。同時に、保護者の皆さまにも身近な食事の減塩を意識していただければと思います。

皆さま、どうぞよろしくお願いします。

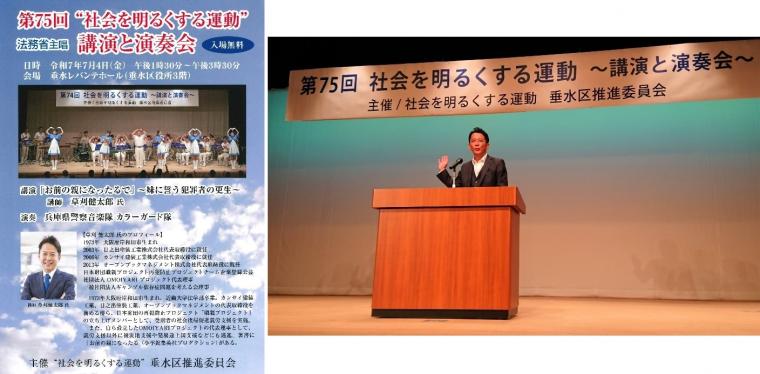

第75回社会を明るくする運動「講演と演奏会」(7月4日)

7月は「社会を明るくする運動」の強調月間です。

7月1日(火曜)には、区役所1階ロビーにて垂水小学校音楽隊による演奏でオープニングを飾っていただきました。毎年ありがとうございます。

同じく1階ロビーでは、本日まで、保護司の仕事内容の紹介や更生保護の説明などのPRコーナー(パネル展示)を設けました。ごしきまろもしっかり学んでいましたよ(笑)。

そして、本日のレバンテホールでの「講演と演奏会」。

前半は、本業のカンサイ建装工業などの代表取締役を務める傍ら、受刑者の社会復帰促進就労支援にも取り組まれている草刈健太郎様に、「お前の親になったるで」と題してご講演いただきました。

草刈様は、ご自身の妹さんが殺害されたことから、いかに犯人に復讐してやろうかと思っていたものの、「被害者をつくったらいかんから、加害者をつくったらいかん」という気持ちに変わり、受刑者が刑務所や少年院に在籍中に面接を行い、出所後すぐに雇用して社会復帰をサポートする、日本財団の「職親プロジェクト」の立ち上げメンバーに加わったご自身の経験などを話されました。

自らの活動に裏打ちされた「罪を犯す若者は自己肯定感に乏しく、社会的に孤立している。なので、しっかり守っていくことが必要」とのお言葉はとても説得力があり、保護司の皆さんの今後の活動のモチベーションにつながったと思います。

購入させていただいた著書にサインを求めると、力強い「絆」の文字。これまた胸に迫るものがあり、私もしっかり元気をいただきました。ただ、併せて「垂水区の皆様へ」を入れてもらったので、わかりにくくなってしまいましたが(苦笑)。

後半は、兵庫県警察音楽隊カラーガード隊による演奏。

昨年に続き、「365歩のマーチ」の替え歌の「サギ犯にワン・ツー・パンチ」で特殊詐欺被害防止の啓発をしていただいたほか、万博イヤーらしく、1970年・今年それぞれの万博のテーマソング「世界の国からこんにちは」「この地球(ほし)の続きを」など、アンコールを含め計8曲に、会場の皆さんは楽しく心地良いひと時を過ごしました。

終了後、講演いただいた草刈様を囲み、垂水区保護司会の皆さんとの1枚。皆さん、笑顔が素晴らしいですね。

垂水区では、芦田会長はじめ、62名の保護司の方々が活躍されています。また、今月は当区地域協働課の職員や私は「幸せの黄色い羽根」をつけて執務します。今月の「強調月間」、しっかり盛り上げていきましょう!

参議院議員通常選挙(7月4日)

参議院選挙が昨日公示され、本日から垂水区役所での期日前投票が始まりました。

垂水区役所での期日前投票者は市内で最も多く、過去の選挙では1階ロビーに長蛇の列ができ、最も多い時は建物の外にまで列が及んだことがありました。そのため、この暑い時期での選挙では、投票される皆さまの熱中症のリスクなどを考慮し、投票場所をこれまでの1階から、3階の会議室に移動することとしました。

ただ、3階に移動したことでエレベーターの混雑が予想され、中でもロビー北側の2,3号機はとても混み合います。

垂水児童館のある4階に通じるエレベーターは、この2,3号機だけのため、下校後の児童が垂水児童館に向かう夕方の時間帯は特に混み合います。レバンテ2番館にはエレベーターが計5機ありますので、ロビー南側の4,5号機や階段の利用も含め、分散利用をお願いします。

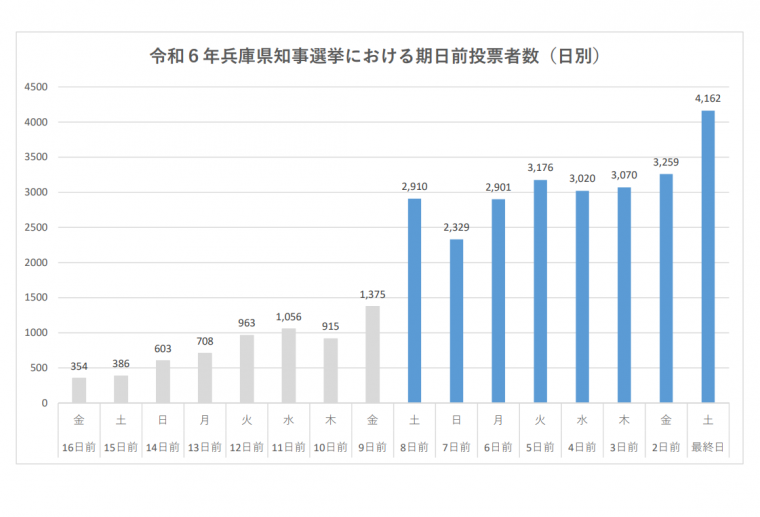

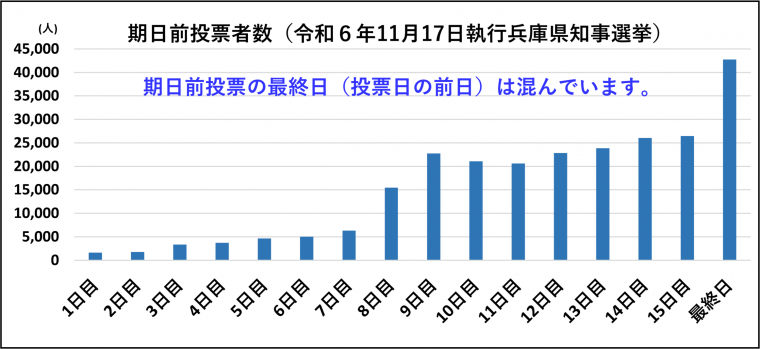

さらに、垂水区役所での期日前投票は、選挙期間の後半になると、休日、特にお昼前や夕方は混雑し、長時間お並びいただく可能性が高まりますので、このことを念頭に置いて、来庁いただければ幸いです(下のグラフは神戸市全体のグラフです)。

一方、7月12日(土曜)から始まる神戸市外国語大学での期日前投票は比較的空いており、駐車場もありますので、特に区北部にお住まいの方には、こちらの利用もお薦めします。

いずれにしましても、皆さまの貴重な一票、計画的にお考えになり、投票されることをお願いしたいと思います。

皆さまのご理解とご協力、何卒よろしくお願い申し上げます。

| 垂水区の期日前投票所 | 設置期間(※土曜・日曜も投票可) | 投票可能時間 |

| 垂水区役所 3階会議室 | 7月4日(金曜)~19日(土曜) | 午前8時30分~午後8時 |

| 神戸市外国語大学 三木記念会館 | 7月12日(土曜)~19日(土曜) | 正午~午後8時 |

垂水区役所での「廃食用油回収ボックス」の設置(6月30日)

神戸市では、昨年10月より、家庭から排出される廃食用油の回収を行っているのをご存じでしょうか。

これまで、市内4拠点(東灘区役所・兵庫区役所・須磨区役所・神戸空港)で回収されていました。

このたび、民間事業所も含め市内8ヶ所に追加設置され、垂水区役所にも先週、回収ボックスが置かれました。

設置場所は区役所北側の出入口(正面出入口)のドア横で、すでに置かれていたカセットボンベ・スプレー缶回収箱、小型家電リサイクルボックス、電池回収箱に追加された形になります。月曜から金曜の8時45分から17時15分まで利用可能です。

回収方法は、ご家庭の調理等により出た植物性廃食用油を、ペットボトルに入れ、そのまま回収BOXへ投函すればOK。しっかりフタを閉めてくださいね。事業用油は不可で、植物性油に限ります。注意点やFAQなどは市HP「こうべ油回収チャレンジ」をご覧ください。

昨年10月から今年5月の間に、全市で約1,255リットルの廃食用油が回収されています。回収した油は、持続可能な航空燃料やバイオディーゼルなどのサスティナブルな燃料として活用されます。皆さんの使った油が、神戸空港から飛び立つ飛行機の燃料に使用されるかもしれないと思うと、嬉しく思いませんか。ぜひ積極的に、この回収ボックスをご活用ください!

「おやこふらっとひろば垂水」「垂水児童館」開設から2年(6月26日)

レバンテ2番館4階(区役所上階)に標記施設が開設されてから、本日でちょうど2年となりました。

これまで、たくさんの方々に来場いただいていますが、まだ来られたことのない方のためにも、改めて施設の運営・利用状況などを少し紹介します。

まず、「おやこふらっとひろば垂水」。令和6年度の1日平均利用者数は約190名となっており、前年度と比較して増えています。

スタッフによる毎日2回の手遊び、絵本の読み聞かせなどのふれあい遊びをはじめ、他機関とも連携しながら、昨年度1年間で280日以上、延べ630回以上の講座や行事が実施されています。

中でも、子どもの成長を写真で残す「ごろ寝アート」は毎月行われ、同時開催の製作作品と一緒に撮影スポットとして利用されており、好評のようです。私はまだ直に見ていないので、ぜひ一度見てみたいと思います。

次に、「垂水児童館」。学童の子どもの割合が多いですが、令和6年度中の1日平均利用者数は約170名と、こちらも前年度を大幅に上回りました。

また、区内の拠点児童館として、子どもの居場所づくりを目的とした「おべんとうひろば」「すいすい☆こどもcafé」の実施をはじめ、不登校児の居場所や、発達がゆっくりな子どもの保護者同士が交流できる場とするなど、様々な事業を展開。今年度は新たに、子どもが中心となり児童館や身近なテーマについて話し合う「こども運営委員会」や、父親や祖父母など多世代が育児に参画できるような家庭応援プロジェクトを計画しているようです。

以前の日記にも書きましたが、平日の夕方頃、また、学校の長期休みの時は朝から、子ども達の元気いっぱい走り回る音が階下の3階フロアに響いています。先日、4階に向かうエレベーターの中で子ども達に囲まれ、(私が白いシャツと黒いスラックスを着ていたからか)「警察さんですか~?」と声をかけられたので、思わず笑ってしまったこともあるなど、子ども達のかわいくて元気な様子に、こちらも日々元気をもらっています。

両施設とも順調に運営されており、最近は以前と比べてパパの来場も多いように感じます。とてもいいことですね。

まだ訪れていない方は、ぜひ一度覗いてみてください。素晴らしい施設ですよ!

第66回少年団野球リーグ垂水地区夏季大会閉会式(6月22日)

垂水スポーツガーデンで行われた標記大会の決勝戦を観戦し、閉会式に出席しました。

6年生を中心とするAチームの決勝戦(小束山A 対 乙木A)は、接戦の末、7対5で小束山Aが優勝。ホームランが3本も出るなど、見応えがありました。5年生以下のBチームでは、舞多聞Bが優勝しました。

閉会式では、A・Bともに4以上のチームが参加。

垂水区から全市大会に出場する7チームを代表して、小束山Aの大西瑛太主将から、誓いの言葉がありました。

過去3年間の全市大会では、垂水区のチームが優勝、しかも小束山Aは一昨年・昨年と2連覇しています。

7月12日から始まる今年の大会でも、ぜひとも垂水区代表チームが力を発揮し、4年連続の栄冠を勝ち取ってほしいものです。

私も決勝戦で垂水区代表チームを応援することを心待ちにしています。選手の皆さんの奮闘、期待していますよ!

第109回月曜ロビーコンサートinレバンテ(6月16日)

垂水区音楽協会主催による年4回開催の標記コンサート。今年度の1回目はピアノとヴァイオリンの二重奏です。

前半はベートーヴェン作曲のクラッシックを中心に、正司円さんのヴァイオリンと織部温子さんのピアノによって織りなされるハーモニーが、ロビーを優雅な雰囲気に包みこみます。今回は特に、ヴァイオリンの音色が伸びやかでよく響いているように感じました。

織部さんのピアノソロを挟み、後半は、唱歌「夏の思い出」やカーペンターズの「青春の輝き」、「カントリー・ロード」など、馴染みの曲も。そして、私の大好きな「365日の紙飛行機」も聴けました。2年前、区長に着任して初めての月曜ロビーコンサートの際に、トーンチャイムによる同曲を聴いて、ものすごく感動した記憶が蘇りました。

本日は梅雨の合間の晴天で、ロビーに太陽の光がたくさん入り、開放的で明るい感じが良かったのですが、直接陽に当たった方は、ちょっと暑かったかもしれませんね。

本日も、たくさんの方々が演奏を聴きに来られていました。垂水区音楽協会のご尽力により、区役所ロビーでこんなに素晴らしい音楽に触れられるとは、なんと贅沢なことだろうと改めて感じた次第です。

垂水区音楽協会主催の行事は本当に多く、これまでも区長日記でたびたび紹介してきました。今後も引き続き取り上げていきますので、今回はこのくらいにしておこうと思います(笑)。

次回の月曜ロビーコンサートは8月4日。そして、8月18日にはレバンテホールで「第22回垂水声楽アンサンブルコンクール」を開催します。いずれも、お楽しみに!

五色塚古墳まつり2025(6月14日)

4月27日に地域主催による古墳まつりがありましたが、本日は市文化財課主催のおまつりです。

たるみっこまつりが雨天中止になり、それ以降、「雨恐怖症」になっている私。本日も雨模様で、大丈夫かなと心配しながら現地に赴きましたが、テントの下での古代体験は予定どおりできて、ひと安心。皆さん、熱心に土器・埴輪づくりや勾玉づくりに励んでいました。

ただ、朝からの雨の影響により、古代衣装試着や火おこし体験はできず、また、例年に比べて人出が少なかったのは残念でした。

古墳に上がってみると、水たまりに埴輪が反射している様子が。これは雨の日ならではの趣ですよね。

後円部(北側の上の段)には、何の植物かわかりませんが、花が咲いていて、その様子もまた風情がありました。

8月8日の五色塚古墳復元整備50周年が迫ってきました。8月11日には、垂水区文化センターでシンポジウムなどの記念イベントを開催しますので、お楽しみに!

また、2026年春の開館を予定している五色塚古墳のガイダンス施設(五色塚古墳館)整備に向けて、先週からクラウドファンディングを実施しています。「五色塚古墳復元整備50年!未来に残す体験型展示を子どもたちへ」ということで、いただいたご寄附は埴輪パズルや、区役所にも設置している古墳ベンチなどの整備に活用する予定です。3万円以上のご寄附で、ガイダンス施設へ設置する銘板に名前を記すこともできます(神戸市民の方でも可)。ぜひ、応援よろしくお願いします。

五色塚古墳復元整備50年!未来に残す体験型展示を子どもたちへ(ふるさとチョイスGCFホームページ)

垂水区社会福祉協議会 令和7年度第1回常任委員会(6月12日)

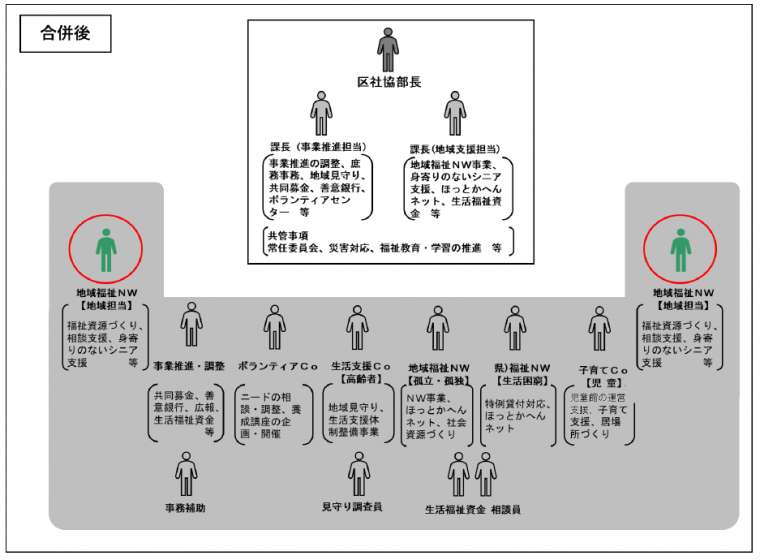

3月13日の区長日記で紹介したとおり、垂水区社会福祉協議会(垂水区社協)を含む9つの区社会福祉協議会と、神戸市社会福祉協議会(市社協)が法人合併し、4月1日から新体制に移行しました。

本日は、1回目の常任委員会(27名で構成)が開催され、まず、昨年度の事業報告等がありました。

続いて、高齢者福祉に加え、拡充が進んでいる子育て支援関連事業についての意見交換。今後、区社協として、来年9月から始まる中学校部活動の地域移行「KOBE KATSU(コベカツ)」にどう対応していくか、共働き世帯への支援をどう進めていくかなど、活発かつ有意義な話し合いが行われました。

今回の体制移行に伴い、以前の区社協の法人運営や児童館管理業務が市社協に集約されたため、その業務に従事していた職員2名が地域に出向けるようになり、区社協の地域へのサポート体制が強化されました。この職員2名は「地域福祉ネットワーカー」として、地域福祉活動をより一層推進していきます。

私は、昨年度までは垂水区社協の顧問でしたが、今年度からはあくまで区長として、区社協に関わることになります。

引き続き、垂水区社協や医療・福祉関連団体等としっかり連携しながら、垂水の地域福祉の推進に取り組んでいきますので、皆さま、どうぞよろしくお願いします。

国民健康保険・介護保険「保険料のお知らせ」送付に伴うお願い(6月10日)

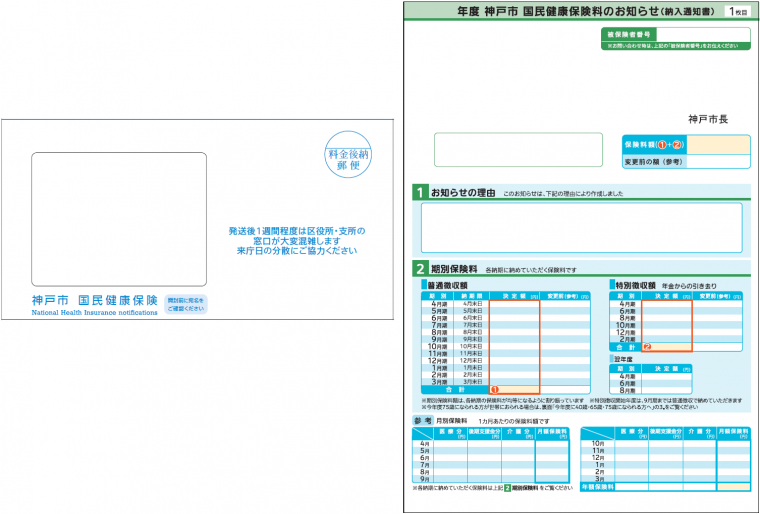

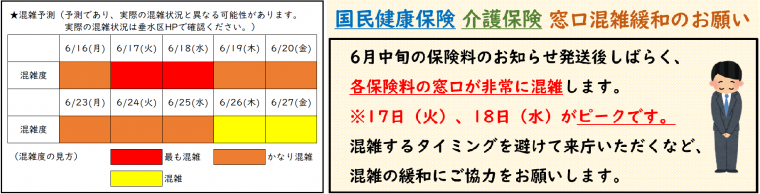

昨年6月7日の区長日記にも記したとおり、毎年今頃、国民健康保険と介護保険の「保険料のお知らせ(納入通知書)」が郵送されます。今年度は区内で、国民健康保険料・介護保険料のお知らせがそれぞれ約2.5万通・約6.5万通発送され、来週あたりから順次、皆さまのお手元に届く予定です。

これらはあくまで「通知書」であって、特段の手続きは不要なのですが、例年、郵送物到着直後に集中して、多くの方が問い合わせや相談のために区役所窓口へお越しになります。その結果、対応までに長時間お待たせしてしまうことがあります。

もちろん、相談等のための来庁を拒むものではありませんし、相談時期の早い遅いによって、保険料の総額が変わることもありません。

来庁される方は、ぜひ以下の混雑予測を参考にしながら、区役所2階「保険年金医療課」の、国民健康保険料は⑥番窓口へ、介護保険料は⑩番窓口へお越しください。皆さまのご理解・ご協力を、よろしくお願い申し上げます。

垂水区老人クラブ連合会 春季グラウンドゴルフ大会(6月5日)

垂水スポーツガーデンで開催された標記大会に出席しました。

区老連の今年度最初の行事です。松木会長、山本スポーツ部会長はじめ、ご準備いただいた皆さま、ご苦労様です。

本日私は、荒天のため中止となり着る機会がなかった「たるみっこまつり」のTシャツを着用。まつり当日がこんな天候だったら良かったのにと、まつりができなかった未練モードを引きずりながら、ご挨拶しました(苦笑)。

たるみっこまつりでは、区老連の皆さまには、バザー出店をしていただく予定でしたので、それも叶わず残念です。

今回は、39チーム、102名による個人戦。熱戦が繰り広げられました。

参加者の最高齢はなんと御年93歳!90歳以上の方が6名もいらっしゃって、皆さまのご長寿にあやかろうと、思わず松木会長とともに、記念撮影をさせていただきました。

私は仕事の都合で、閉会式には出席できず、副区長に表彰式に出席してもらいました。優勝は、中山老人クラブの瀧原智子様。笑顔が素敵ですね。プレー中も終始にこやかだったのが印象的でした。おめでとうございます!

本日は天気が良すぎて、熱中症になる方がいるかもしれないと心配しましたが、体調を崩される方もなく、皆さん、最後まではつらつとプレーされたようで、安心しました。10月には、区老連主催の秋季グラウンドゴルフ大会、市老連主催の大会もあるようです。

皆さん、秋に向けて練習頑張ってくださいね。

おまけ:

競技開始前に、松木会長に勧められ、初めての始球式。というか、グラウンドゴルフのクラブを握るのも初めてで、打感がわかりませんが、とにかく打ってみることに。結果は、方向はバッチリでしたが、少しショート。しかし、楽しくて皆さんが夢中になるのはよくわかりました。私も、リタイア後はハマってしまいそうな気がします(笑)。

神戸漁師まつり(6月1日)

5月24日の日記(神戸しらすDAY)でお知らせした標記のイベント。

晴天に恵まれ、会場のマリンピア神戸大屋根広場には、朝早くから多くの人で賑わい、私が到着した10時45分頃には、漁協女性部による先着500食のしらすくぎ煮のふるまいが、大好評のうちに既に品切れとなっていました。

飲食ブースはどこも長蛇の列。垂水からは西垂水・舞子、東垂水、塩屋、他区からは須磨浦、東須磨、駒ヶ林の各水産研究会が競い合うように、鮮度抜群で多彩な海の幸メニューを提供しているのがいいですね。私は天然真鯛茶漬けをはじめ、その後いくつか食し、大変満足しました。

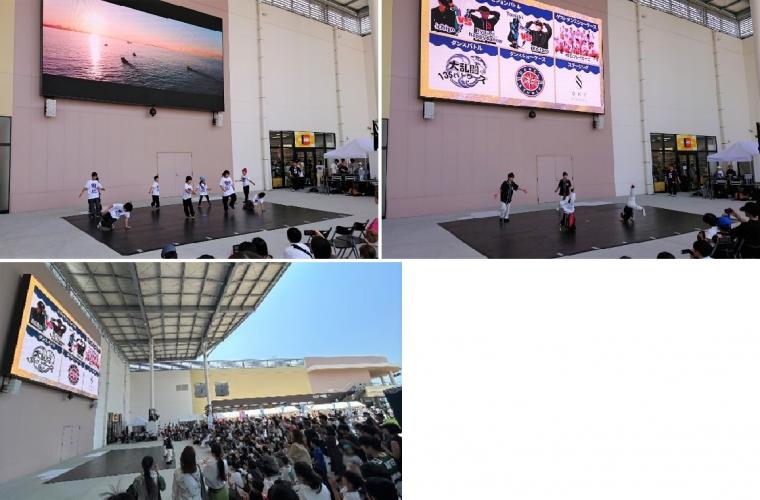

大屋根下のステージではダンスパフォーマンスも。熱い演技に、会場は大いに盛り上がっていました。小さな子ども達によるダンスはハイレベルで、思わず驚かされました。

フィッシャリーナ(ヨット等の係留施設)のそばに設けられたタッチプールも、子ども達で賑わっていましたよ。

マリンピア神戸のリニューアルオープンから半年。休日の混雑時でも混乱なくオペレーションができているようで、今後はこの大屋根広場でのイベントが増えることが期待されます。また今回は、神戸市漁協とマリンピア神戸を運営する三井不動産による取り組みであり、このような民間主導の活動を、これからも区役所としてしっかり応援していきたいと思います。

垂水区民生委員児童委員協議会総会(5月30日)

レバンテホールで開催された標記総会に出席しました。

今年度も、民児協のメンバーを中心に有志により構成される「コーラスグループすみれ」の皆さんがオープニングを飾り、童謡メドレーに始まって「東京キッド」、民生委員の歌「花咲く郷土」と、透き通るような歌声でした。衣裳もとても素敵でしたよ。

大倉会長からのご挨拶ののち、昨年度の事業報告がなされ、今年度の事業計画・予算案が承認されました。

今年12月には3年に一度の委員の一斉改選が行われます。現委員の方々はあと半年、そして新たに委員になられる方、どうぞよろしくお願いします。

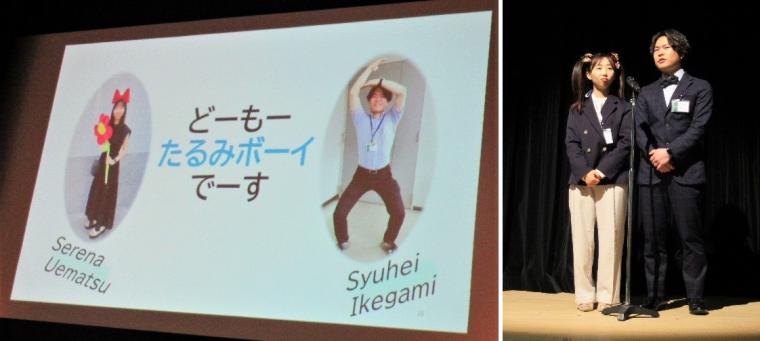

総会後は講演会。一昨年度は講談、昨年度は落語と、ともに素晴らしく、参加者の皆さんの満足度はとても高かったと思いますが、今年度はなんと当区保健師の総力を結集して「(仮称)たるみSIO6プロジェクト」を紹介することに。

まず、保健担当課長から、プロジェクトの趣旨・概要などの話に加え、事前に調査させていただいた、各地域民生委員の塩分チェックシートの結果も紹介しました。塩分摂取量が多いと思われる地域の委員の方、頑張って減塩に努めてくださいね。

次に、「ミルクボーイ」ならぬ「たるみボーイ」が、漫才で減塩にちなんだネタを披露。コンビの息もバッチリで、会場を大いに沸かせてくれました。保健師とお笑い芸人の「二刀流」でもいけるのではと、上司の私も思ってしまうほど、いいデキでした。(「手前味噌」になりますが、減塩の味噌ですので、大丈夫です:笑)

続いて、「SIO6レディ」が登場。クイズも交え、会場の皆さんのお声をいただきながら、減塩の知識や具体的な取り組みの説明を。特に、1日6gの減塩メニューを紹介した際、皆さんが大きく頷きながら興味深く聴いている様子は印象的でした。

さらに、保健担当係長からは、減塩メニューのレシピ紹介とともに、給食サービスでの減塩メニュー提供をお願いしました。

すべての説明のあと、本日の司会進行役の舞子地区の冨士会長からは「今日は、レバンテホールが花月になりましたね」というお褒め(!?)の言葉をいただきました。当区が誇るお笑い芸人、もとい保健師(笑)による説明で、当プロジェクトへの理解が深まったのであれば、嬉しい限りです。

給食サービスの自家調理をされている地区の方には、減塩メニューの試作・展開のために、試作用の減塩食品を持ち帰りいただきました。ぜひ一度、それぞれの地区の給食サービスで減塩メニューを提供いただき、その感想などを、当区にお聞かせください。

また、1階ロビーでは、民生委員制度や各地区での民生委員・児童委員活動を紹介するパネル展示を行いました。皆さん、熱心にご覧いただいていたように思います。

本日は、総会後の講演会という貴重な場で時間をいただき、大倉会長、誠にありがとうございました!

民生委員・児童委員の皆さまは、やはり意識が高いですね。今後の「(仮称)たるみSIO6プロジェクト」の推進には、皆さまのお力が必要です。引き続き、よろしくお願いします。

令和7年度第1回ふれまちネットワーク会議(5月28日)

標記会議をレバンテホールで開催し、各地域のふれあいのまちづくり協議会役員、約50名が参加されました。

開会にあたり、私から、本市が昨年9月に策定した「地域福祉センターの新たな役割などを示す基本方針」を踏まえ、来年度から「地域交流センター」として管理運営していくにあたり、引き続いて皆さまにご理解とご協力いただくようお願いしました。

会議の前半は、行政からのお知らせとして、まずは環境局から「エコノバ(資源回収ステーション)」の紹介を。続いて、当区地域協働課から、昨年度行った「たるみっけ」や、五色塚古墳復元整備50周年の取り組みなどについて話しました。

後半は、各地域のふれまち同士の交流会として、7グループに分かれ、約30分×2回、「基本方針を受け、今後どのようにセンターを管理運営していくのか」「センターに若年層をどう呼び込んでいくのか」など、自由に議論・情報交換していただく場を設けました。

管理運営の点では、無人管理システム(予約管理システムや電子錠)の活用が話題に。既にセンターへシステム導入済みの地域の状況を聞き、「スタッフが高齢化している中で、今後も人を常駐させられない。無人管理システム導入で、間違いなく管理の負担が減る。ぜひ導入したい」といった声が多くある一方で、「図書コーナーを設けており、無人管理にしづらい」「今は学校帰りの子どもを含め、センターが誰でも気軽に立ち寄る場所になっている。無人管理ではそれが難しい」といった課題も共有されていました。

他には、各地域共通の最重要課題と言っていい「担い手不足をどう解消していくか」などについての議論も。終始、活発に意見が交わされていました。

また、今回は昨年度の会議と比較しても、出席者に若手のメンバーが増えているように感じ、今後の活動に大いに期待が持てました。

地域福祉センターは、来年度から「地域交流センター」として新たに出発します。若年層含め幅広い世代にも利用してもらえる施設とするため、区役所としても、できる限りお手伝いさせていただきます。引き続き、よろしくお願いします。

ごしきまろデザインマンホールのお披露目(5月25日)

五色塚古墳復元整備50年を記念して、垂水駅から古墳に至るルート上(ウエステ垂水南西角付近)に、デザインマンホールを設置します。

本日は、垂水観光ボランティアと歩く「春の垂水観光ガイド『五色山界隈と西洋館』」の終了後、観光ボランティアの皆さんと参加された方々に、区役所1階ロビーにお集りいただき、デザインマンホールお披露目の機会を設けました。

出来栄えはいかがでしょうか。6月1日(日曜)までロビーで展示したのち、現地に設置します。ぜひご覧ください。

観光ボランティアの皆さん、まち歩きに参加された方々、お疲れのところ、誠にありがとうございました!

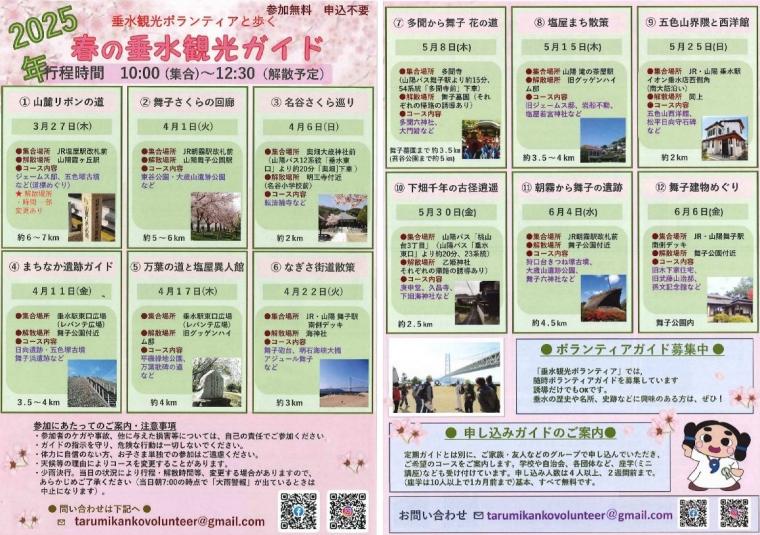

春の垂水観光ガイドは残り3回。いずれも無料・申し込み不要で参加できます。

また、8月31日(日曜)には、神戸歴史遺産に認定されている「垂水五色山西洋館」において、観光ボランティアによるミニ講座を開催予定です。神戸市の学芸員も登壇し、五色塚古墳のことなどをお話しするとのこと。詳細は垂水観光ボランティアのFacebookで案内されるので、興味のある方はぜひチェックしてみてください。

垂水観光ボランティアFacebook

垂水区薬剤師会第14回定時総会(5月24日)

舞子ビラで標記総会が行われ、その後の懇親会に出席しました。

垂水区と垂水区薬剤師会においては、同医師会、同歯科医師会とともに、昨年には災害対応訓練を実施(昨年10月31日区長日記参照)、今年3月には災害時における応急医療及び救護に関する協定を締結(3月6日区長日記参照)するなど、連携をさらに強化しています。厚東会長はじめ、皆さまのご協力に感謝申し上げます。

そして本日は、当区が推進する「(仮称)たるみSIO6プロジェクト」の趣旨に賛同いただき、会の中でプロジェクトのPRの時間を頂戴しました。といいますか、山本副会長に、プロジェクトの説明やクイズの進行などをお手伝いいただきました。副会長、誠にありがとうございました!

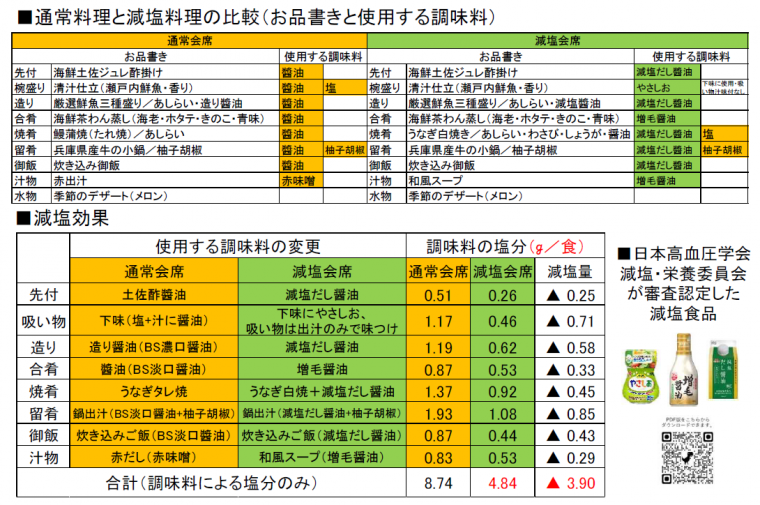

さらにありがたいことに、お食事は減塩メニューを。当区主催の2月17日の減塩ランチ会(区長日記参照)同様、「有栖川」の豊田料理長も登壇され、今回の料理のポイントなどについてお話しくださいました。

今回のお品書きで、通常の調味料を用いた場合の調味料における合計塩分量は8.74gになります。これほどの品数になると、それなりの塩分量になるのは仕方がないと思います。(ただ、そもそももとの料理の塩分量がとりわけ高いとは言えませんし、お造りの醤油もすべて使い切るとは限りませんが。)

これに対し、減塩の調味料を用いると、調味料の塩分量はトータル4.84gになり、ちょっとした工夫で4g近くの減塩が達成できました。味のほうも通常のものと全く遜色なく、皆さん、「おいしく減塩」を実感されたのではないでしょうか。

また、会場の一角にJSH(日本高血圧学会)認定の減塩食品を陳列したところ、多くの参加者が、当区保健担当課長の説明に熱心に耳を傾けていました。やはり、薬剤師の皆さんは意識が高いですね。薬局に来られる患者様にもぜひJSH減塩食品のおいしさをPRいただきたいと思います。

本日は、垂水区薬剤師会のご理解・ご協力で、大変有意義なPRができました。今後も様々な機会を通じて「(仮称)たるみSIO6プロジェクト」を推進していきますので、よろしくお願いします。

FARMERS MARKET 神戸しらすDAY(5月24日)

「食都神戸」推進の一環として、生産者と消費者を継続的につなぐことをコンセプトに開催されているファーマーズマーケット。この時期は、神戸しらすDAYとしての開催です。たるみっこまつりが中止になり、昼に時間ができましたので、垂水漁港へ向かいました。

本日は35店舗が出店。

目玉の一つは、水揚げしたばかりのしらすをその場で釜揚げしてふるまう「しらす漁師からのふるまい」。漁協の若手漁師や女性部の皆さん、頑張っておられます。

私が到着したのは12時前でしたが、何とかありつけました。海苔とごはんとの相性もバッチリで、とても美味しかったです。ありがとうございました。

生きている魚に触れることができる「タッチプール」には、子ども達も大喜びでした。

その他、私は立ち会えませんでしたが、「とれとれ活魚市」や、せりの見学なども好評だったようです。

主要駅からすぐ近くに漁港があるのは、垂水の大きな魅力です。今後も引き続き、神戸市漁協はじめ、水産関連の事業者等と連携を図っていきます。

6月1日(日曜)には、マリンピア神戸大屋根広場で神戸市漁協主催の「神戸漁師まつり」が開催されます。こちらもお楽しみに!

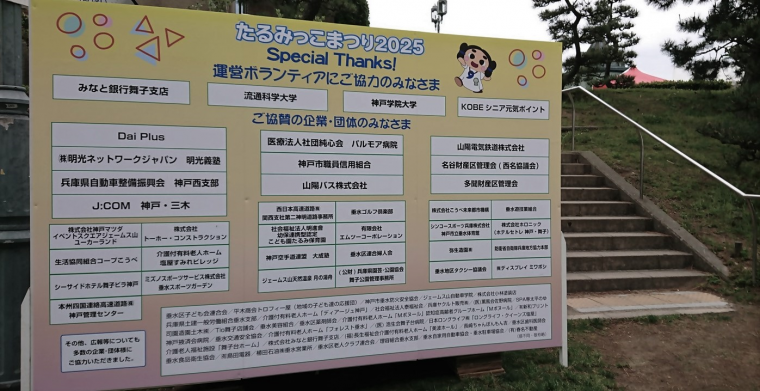

(幻の)たるみっこまつり2025(5月24日)

たるみっこまつり、万全の準備をしてきました。昨日はステージが組まれテントや椅子などが設置された状態を確認し、本日も朝から現地で曇天を妬みながら眺めていたのですが、7時過ぎから雨が降り始めてしまいました。

本日一日、風雨ともに激しくなる予報で、来場者および関係者の安全確保が難しいと判断し、共催者の(公財)兵庫県園芸・公園協会舞子公園管理事務所、本州四国連絡高速道路株式会社とも協議のうえ、8時までに中止を決定しました。私の日頃の行いが悪いせいかと責任を感じるとともに、無念でなりません。また、以前から楽しみにしていただいた方々のことを思うと、申し訳ない気持ちでいっぱいです。

この雨でも開催できるのではと感じた方もいらっしゃるでしょうし、特に同日開催の他区は中止しないのに、どうしてたるみっこまつりは開催しないのかといったご意見もいただきましたが、舞子公園は風がきつく、安全面を最優先したことはご理解いただきたいと存じます。

来年は青空のもと、開催できることを祈ります。ご協力・ご協賛いただいた皆さまには、大変ご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。

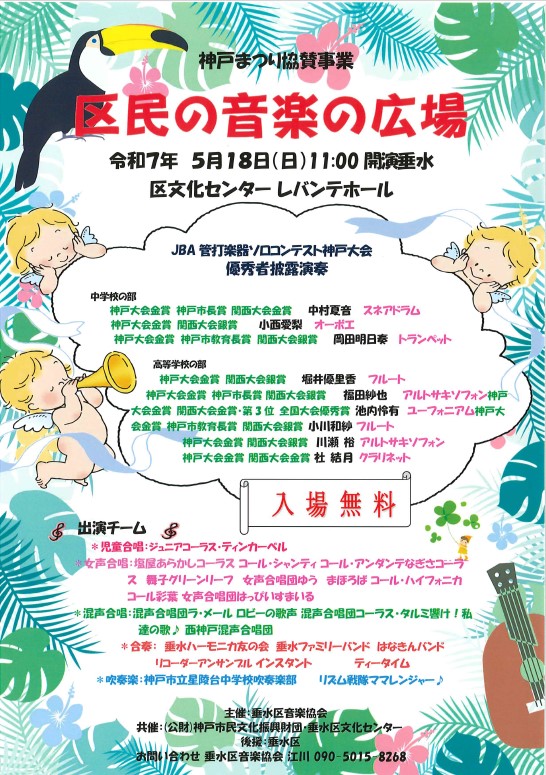

区民の音楽の広場(5月18日)

今年も、垂水区音楽協会主催による標記コンサートがレバンテホールで開催されました。協会の坂岡会長、いつもありがとうございます。

本日23団体が出演された中で、私はほんの少ししか鑑賞できませんでしたが、いつも応援しているジュニアコーラス「ティンカーベル」の元気で美しい歌声を聴くことができたのは良かったです。

鑑賞できなかった他の団体のうち、私の独断で、衣装が印象的だった方々の写真を掲載しておきますね。

音楽という点では、私からの舞台挨拶でも述べましたが、神戸において、今年はとても楽しみな年になりそうです。

4年に一度開催される「神戸国際フルートコンクール」を核とした「KOBE国際音楽祭」が7月12日~9月14日に開催され、期間中は、プロ・アマチュア・中高生や地元音楽団体などによって、約100もの公演が市内各所で行われます。

また、垂水区でも、垂水区音楽協会のご尽力により、本日の区民の音楽の広場に続き、例年同様、夏に「声楽アンサンブルコンクール」、秋の総合文化祭の一環の「響けハーモニー」、年4回の「月曜ロビーコンサート」(次回は6月16日)のほか、8月には区役所1階ロビーのストリートピアノ「しおかぜハーモニー」を用いた体験教室も夏休みに合わせて開催されるなど、区民の皆さんが気軽に音楽に親しむことができる機会を提供いただきます。

ぜひ皆さま、市の公式イベントサイト「おでかけKOBE」などをチェックして、お気に入りの音楽を見つけて楽しんでください!

第52回神戸まつり(5月18日)

神戸まつり、昨年は世界パラ陸上の日程の関係で4月の開催でしたが、今年は例年どおりこの時季の開催。雨の予報が続き天候が心配されましたが、本日は汗ばむほどの五月晴れとなり、神戸市婦人団体協議会による総踊りを観覧しました(といいますか、垂水区連合婦人会の応援:笑)。

総踊りは約600名ものメンバーで行われるので、列の確認など、入念な事前準備が欠かせません。11時20分スタートの30分前には点呼を終え、厳しい日差しの中待つこととなりましたが、垂水区のメンバーは皆さん元気!

そしていよいよ本番です。東遊園地の西側から市役所1号館の南を通り、フラワーロードへ。

1列5名で、垂水区は中央区に続いて、順に進んでいきます。

混雑のため撮影位置が限られ、あまりいい写真が撮れず申し訳ないのですが、総踊りの華やかな雰囲気を少しは感じ取っていただけますでしょうか。

2曲を終え、ラストの「こうべ港音頭」は特に素晴らしかったです。昨年の世界パラ陸上フィナーレの時の感動が蘇りました。皆さん、お疲れ様でした!

最後は神戸市婦人団体協議会を代表して、小野会長からご挨拶がありました。

垂水区連合婦人会民踊部をはじめ、婦人会の皆さまには、今後また、各地区の夏祭りやゼラニウムフェスティバルなどで優美な踊りを披露いただきます。楽しみにしていますね。

さあ、いよいよ今週末(5月24日)は、たるみっこまつりです。区民の皆さんの力で、素晴らしいおまつりにしましょう!

星陵台30周年記念給食会(5月14日)

星陵台地区のふれあい給食会は、長きにわたり開催されています。

このたび、30周年を迎えたということで、給食会代表の伊藤様からお誘いがあったので、会場の星陵台地域福祉センターを訪ねました。

私からは、お祝いの言葉、特殊詐欺への注意喚起に加え、直前に区役所で日本郵便株式会社より贈呈を受けたデザインフレーム切手についても、しっかりPRさせていただきました。

次にお食事の前に、昨年の苔谷公園文化祭でお見かけした赤井先生によるピアノ伴奏で、「こいのぼり」「花は咲く」「もしもピアノが弾けたなら」「この街で」を合唱。私もしっかり歌いましたので、いい感じにお腹が空きました(笑)。

本日は、民生委員児童委員のOBの皆さまもお祝いに駆けつけ、合唱に参加されるとともに、この30年の振り返りについて話されていました。

給食会の立ち上げに携われた加藤様からは、まだ地域福祉センターがない時期に、垂水郵便局の会議室などを借りながら運営されていた苦労話なども。皆さん、30年間を思い出しながら楽しそうな様子で、とても素敵な笑顔があふれていましたよ。

そして、メインのお食事は、地元の焼鳥屋さんに特別に作っていただいたというお弁当。バランスのとれたおかずで、塩味もほどよく、美味しくいただきました。そのお店には、当区が推進している「(仮称)SIO6プロジェクト」に協力いただけないか、一度ご相談に伺いたいと思っています。

本日、50名を超える参加者の皆さんは、終始にこやかに、おしゃべりやお食事を楽しまれていて、見ているこちらのほうが元気をもらいました。この給食会、地域の皆さまの交流に大きな役割を果たしていると改めて感じました。垂水区社会福祉協議会・垂水区として、今後も引き続きしっかりサポートしていきます。

オリジナルフレーム切手「国指定史跡『五色塚古墳』復元整備50年」贈呈式(5月14日)

五色塚古墳復元整備50年記念のオリジナルフレーム切手の販売が開始されました。

これに伴い本日は、日本郵便株式会社神戸市西部地区連絡会副統括局長(神戸宮丘郵便局局長)の城本浩一様より、切手を贈呈いただきました。

古墳の管理運営業務を担ってくださっている、NPO法人 輝かすみが丘の桝井理事長と併せての受贈です。

日本郵便株式会社には、2019年に本市と包括連携協定を締結して以来、高齢者・障害者の見守りや市政情報の発信など、市民に身近な郵便局において多様な連携を実施いただいています。

このたびも、こんなに素晴らしい切手を作っていただき、大変嬉しく思うとともに、日本郵便の関係者の皆さまに感謝申し上げます。

この切手は、神戸市兵庫区、長田区、須磨区、垂水区、西区の全郵便局及び神戸中央郵便局(計97局:簡易郵便局は除く)で販売されていますが、早めに売り切れることが予想されます。ご興味のある方はぜひお早めにお買い求めください。

郵便局HP:オリジナルフレーム切手「国指定史跡「五色塚古墳」復元整備50年」の販売開始

春の古墳まつり‘25(4月27日)

今年もNPO法人 輝かすみが丘主催(共催:霞ヶ丘ふれあいのまちづくり協議会)の標記イベントが開催されました。2年前に区長に着任して間もない頃に、初めて本格的な地域行事に参加し、ごしきまろとのコラボが実現した大好きなイベント。3年連続の参加です。

5ヶ所を巡るゲームや、山陽電車・山陽バスのクイズ・物販のブースに子ども達は大喜びの様子で、大変な賑わいでした。

なお、山陽バスでは、4月1日から五色塚古墳の最寄りのバス停名を「霞ヶ丘交番前」から「五色塚古墳前」に変更し、PRにご協力いただいています。

私は、普段は立ち入れない古墳のテラス部分がルートとなっているスタンプラリーに今回も参加し、その後墳頂から、来春の開館に向けて建設中のガイダンス施設を遠望しました。

ちょうどいい散歩になり、お腹が空いたところで、北側広場での飲食コーナーへ。こちらも大混雑で、11時過ぎには売り切れになるものも続出。

私は霞ヶ丘婦人会の皆さんが作ってくれたカレーや、豚汁、たこせんを食しました。大澤会長ありがとうございました。美味しかったですよ。

本日は、NPO法人 輝かすみが丘の皆さんだけでなく小中学生が加わり、老若男女のスタッフが活動されていたほか、飲食コーナーのゴミはきちんと分別回収されるなど、地域をあげての運営が本当に素晴らしいと感じました。桝井代表のリーダーシップに敬意を表します(すみません、本日は代表の写真を取り忘れました)。

それと忘れてはならないことを1点。リニューアルされた「ごしきまろ」のデビューです。

これまでの着ぐるみは、暑さに弱く重いのが難点でした(2月12日区長日記参照)が、リニューアルされたものは空気で膨らませるタイプとなり、着用者の負担が大幅に軽減され、持ち運びもラクになりました。ぜひ、皆さんの地域でのイベント等でご活用ください。

ゴールデンウイーク期間中、遠出をしなくても、身近なところでこういったイベントがあると、地域の皆さんに喜ばれていいですよね。

このまつりが、地域の風物詩として定着してきていることを嬉しく思います。

6月14日(土曜)には文化財課主催の古墳まつりが開催されます。午前中は古墳時代パレード、昼からは勾玉、土器・埴輪づくりなどの古代体験がありますので、こちらもぜひ、皆さんご参加ください。引き続き「五色塚古墳復元整備50年」を盛り上げていきます。

令和7年度垂水郷土芸能保存会役員会(4月26日)

これまで区長日記では、夏の盆踊りでの音頭、秋祭りでの布団太鼓や獅子舞、新春の追儺式や弓引き神事など、区内の郷土芸能を可能な限り紹介してきました。今回は、これらの保存・伝承のために活動されている皆さまが集まり、毎年開催している標記役員会の様子を紹介します。

保存会は、郷土芸能等を行う旧7か村「塩屋、下畑、東垂水、西垂水、舞子、多聞、名谷(奥畑、中山、滑、東名、西名)」の11地区の会員により構成され、会長は輪番制、事務局は区役所地域協働課です。

本日は、昨年度作成した「垂水の郷土芸能一覧マップ」の配布状況、たるみっこまつりなどでの活動報告のあと、今年度の活動予定などが共有され、活発な意見交換がなされました。

多くの地区に共通する話として、高齢化により音頭の歌い手や神事の準備をする担い手が減ってきていること、子どもの数が少なく、追儺式で小鬼を登場させられないなど、行事の遂行が難しくなっていること、そもそも参加する子どもがいたとしてもお世話をする大人がいないこと、餅撒きなどには多額の費用がかかり負担が難しくなってきていることなど、現在抱えている課題が挙げられました。

区役所では、地域文化資源の補修、修理、復旧、購入に要する経費について一部補助する制度を設け、各地区に活用いただいていますが、それにも限界があります。企業からの寄附の積極的な活用など、新たな仕組みを考えなければいけないかもしれませんね。

区内の郷土芸能は、地域の皆さま、特に将来を担う子ども達の郷土愛を育む一つの要素として、とても重要であり貴重な財産であると考えています。今後とも引き続き、その保存・伝承に向け、地域の皆さまや学校関係者等との連携のもと、区役所として可能な限りの努力をしていきたいと思います。(区の伝統芸能HPもぜひご覧ください!)

今年度も各地の行事に参加しますので、何卒よろしくお願いします。

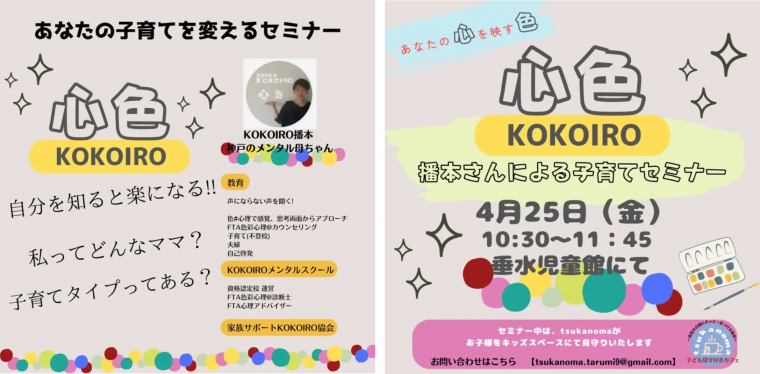

あなたの子育てを変えるセミナー(4月25日)

昨年の地域活動マッチングイベント「たるみっけ!」(昨年12月7日区長日記参照)に出展していた子育て支援団体「tsukanoma」さんと、当日参加されていた、色彩心理学を用いてカウンセリングを行う「KOKOIRO」さんのコラボイベントが実現しました。

会場の垂水児童館(区役所4階「おやこふらっとひろば垂水」の隣)には、想定していた15名を超える参加者が来場され、KOKOIROの播本さんが「自己認知しよう!」というタイトルでセミナーを進めます。

4本の色鉛筆で4つの四角を描き、その色と位置から、最近の自分の心理状態を知ることができます。

参加されたママ達は、自分がどのような心理状態にあるのか真剣に、しかし子どもの見守りをしてもらえているためリラックスした様子で、話を聴いておられる光景が印象的でした。結果はどうだったでしょうか?

私はtsukanomaさんのスタッフとともに子ども達のお世話をしていた(でなく、遊んでいた?:笑)ので、播本さんのお話を傾聴できず、そして子ども達の様子を写真に収めるのをしっかり失念してしまいました(苦笑)。

今回と同様、tsukanomaさんとKOKOIROさんのコラボにより、次回は「コミュニケーション能力アップ術!」と題して、5月12日にカトリック垂水教会でセミナーが開催されるようです。

地域活動マッチングイベント「たるみっけ!」をきっかけに始まったこのような取り組み、本当に嬉しく思います。tsukanoma主宰の増田さん、KOKOIROの播本さん、ありがとうございました!

今後もまた新たなコラボが誕生することを願い、今年度の「たるみっけ!」の開催の準備を進めていきます。

令和7年度垂水区保護司会定時総会(4月21日)

区役所大会議室で行われた、標記総会に出席しました。

垂水区では、芦田会長はじめ63名の保護司の皆さまが日々精力的に活動されており、そのご尽力に敬意を表しますとともに、感謝申し上げます。

昨年5月に、大津市で保護司の男性が保護観察中の人物に殺害されるという痛ましい事件が発生し、保護司制度のあり方が問われるきっかけとなりました。神戸市では、保護司の安全や担い手を確保するため、事件以前から関連予算を拡充し支援を行っていましたが、事件後はさらに、市と神戸保護観察所、各区保護司会の代表による意見交換会などを行いながら、より必要な支援ができるよう取り組んでいます。

本日の総会では、令和6年度の事業・会計報告と令和7年度の事業計画・会計予算案が審議され、更生保護に関する活動のPRなどが一定成果をあげていることについて紹介されましたが、その一方で保護司の知名度がまだまだ低いという話がありました。

私も「社会を明るくする運動」垂水区推進委員長として、特に7月には「幸せの黄色い羽根」のバッチやTシャツを身に着けるなど、強調月間での取り組みを推進しています(2023年7月2日、2024年7月5日・7月7日区長日記参照)が、これら以外にももっとやれることはないか、改めて感じた次第です。保護司の皆さま、活動を通じての課題・困りごとなどがあれば、遠慮なく区役所にご相談ください。できるだけの支援をしたいと思いますので、何卒よろしくお願いします!

2025春のクリーンキャンペーン(4月17日)

毎年2回、「ぽい捨て防止重点区域」に指定されている垂水駅・舞子駅周辺の清掃活動を実施しています。

本日は春のキャンペーンを行ったところ、晴天にも恵まれ、約100名の参加がありました。

特に垂水駅では、垂水区連合婦人会の方々が大切に育てられた垂水区の花「ゼラニウム」を配布しましたので、参加者の皆さんに大変喜ばれていました。

今回、私は垂水駅南側を中心に活動しました。

昨年秋にマリンピア神戸がリニューアルオープンしたことで、垂水駅の乗降客が増え、南側を歩く方も増えましたが、ゴミはあまりなく、むしろ以前より減っているような印象を受けました。

また、参加者には、地域団体や周辺企業の方々だけでなく、広報紙を見てこのキャンペーンを知り来られた方が数人もおられたようで、本当に嬉しく思います。

綺麗なまちは、人々の気分を明るくし清々しくさせますね。

まちの美化の意識をさらに広げられるよう、引き続き、取り組んでいきます。

第30期「垂水文化講座」開講式(4月14日)

井植記念館ホールで開催された、標記開講式に出席しました。井植理事長はじめ井植記念会の皆さまには、この文化講座はじめ多様な事業を通して、垂水区はもとより神戸市の文化振興に大いに貢献いただいていることに、感謝を申し上げます。

本講座が第30期を迎えたことから、本日は、園田学園女子大学名誉教授の田辺眞人先生が「この30年と日本の生活文化史」と題し、講演されました。

田辺先生は、人類史約300万年の中で、農耕・牧畜が始まった約1万年前の「食糧生産革命」、近代の「産業革命」に続き、現代は「情報伝達革命」という大きな変動期にいると説かれ、1390年代築の金閣(寝殿造)と1470年代築の銀閣(書院造)の造りの違いを例に挙げ、我々が意識している日本文化は1400年代(室町中期)に築かれたものであるが、1990年頃を境に、その「意識」と「現実」にかい離が見られるようになってきていると説明されました。

この変化は、500年ぶりの段絶(断絶)期と言え、この変革期前後の世代は、同一国民でありながらも、違う民族であるほどの意識・行動に違いが見られ、今後の日本の生活文化がどうなっていくのか注目されると結びの言葉を述べられ、大変興味深いお話でした。

今期も、今回含め計10回、多岐にわたるテーマで開催され、約150名の方が受講されます。盛会をお祈り申し上げます。

(参加申込は既に締め切られていますので、ご注意ください。今期の募集時には昨年12月16日の日記でも紹介しました。今年度受講し損ねた方は、ぜひ来年度の受講をお勧めします。)

ストリートピアノ「しおかぜハーモニー」体験教室 ミニ発表会(4月3日)

区役所1階ロビーのストリートピアノを用いた体験教室。垂水区音楽協会所属のプロのピアノ講師からマンツーマンレッスンを受けることができます。昨年、春休みと夏休み期間に行ったところ、大変好評でしたので、このたびの春休みも実施しました。

本日は、先月から今月にかけて3日間のレッスンを受けた年中から小学1年生までの計6名のミニ発表会を開催しました。

子ども達は、おうちの人に見守られながら、頑張って演奏していました。みんな、ピアノを弾くのが楽しくてしようがないといった気持ちがこちらにも伝わってきて、ロビーはとても温かな雰囲気に包まれました。

子ども達の演奏のあとは、ご褒美として、オカリナとフルート演奏の鑑賞。昼休みのひと時、私も心が癒されました。「鬼滅の刃」の主題歌や「マツケンサンバ」には、子ども達もノリノリでしたよ。

最後に、みんな笑顔で修了証書を受け取って記念撮影。

垂水区音楽協会のご協力で、区内の子ども達が気軽にピアノに親しめるきっかけを作ることができています。今年の夏休みも体験教室を実施したいと思いますので、ピアノに興味がある子ども達、ぜひ参加してくださいね。

なお、垂水区音楽協会に年4回開催いただいている「月曜ロビーコンサート」、今年度初回は6月16日に開催予定です。こちらもよろしくお願いします。

汐かぜマルシェ <子供作家さん&大人作家さん大集合>(4月3日)

令和7年度が始まりました。今年度1回目として取り上げるのは、垂水センター街での開催が定着した「汐かぜマルシェ」。

今回は子ども達のハンドメイドによる作品の出店があると聞きましたので、覗いてみました。

お母さんがマルシェに出店していた影響を受けて、自分で作品を作り始めた子どもが多いようで、アクセサリー、バッグ、ポストカード、しおりなど、力作が多くありました。自分が作ったものが買ってもらえると嬉しいと、子ども達の話を聞きながら、品定めを進めます。

その中で、私が一番気に入ったのは、アイロンビーズによる麻雀パイのキーホルダー。アイロンビーズの作品は1段のものが多いですが、これは3段重ねにして圧着しています。非常にシンプルなつくりですが、このアイデアがいいですね。

子どもたちはもっと出店したいと意気込んでいるそうですが、学校生活に支障が出ないよう、出店できるのは春休みや夏休みなど決められた時期だけと、主催者の方できちんとルールを定められています。

子ども達のまぶしい笑顔に元気をもらい、今年度のいいスタートが切れました!

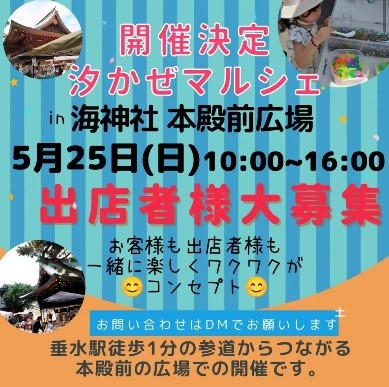

次回、垂水センター街での開催は4月12日(土曜)。そして、5月25日(日曜)(たるみっこまつりの翌日)は、海神社の本殿前広場で開催予定です。

企画されている「エンサービス」の吉田代表、今後もこのような取り組みをぜひ続けてくださいね。また、お気に入りの品を探しに行きたいと思います。