区長日記バックナンバー(2024年4月~2025年3月)

ページID:66814

ここから本文です。

目次

日記

令和6年度を振り返って(3月31日)

本日が今年度最後の出勤日となりました。

まず、先週から今週にかけての出来事を簡単になぞったうえで、この1年を振り返りたいと思います。

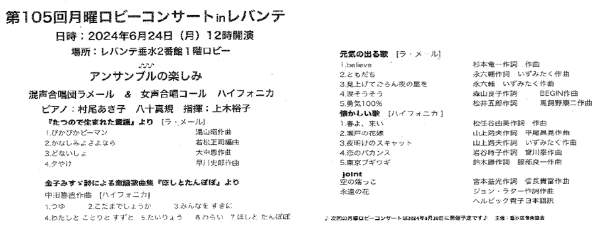

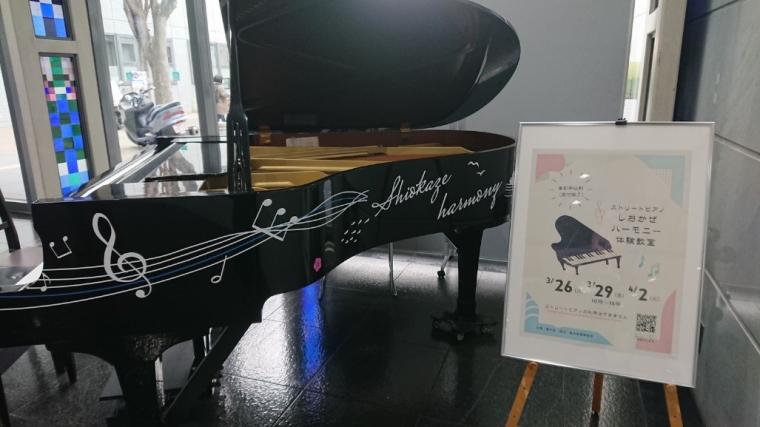

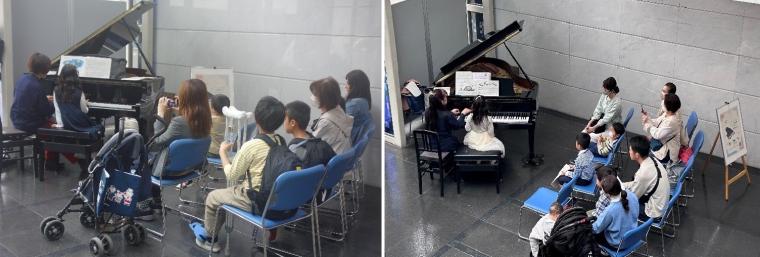

3月24日:第108回「月曜ロビーコンサートinレバンテ」。

今回は「歌とピアノのアンサンブル」。昭和歌謡メドレーなど、ソプラノのお二人の伸びやかなお声がロビーに響き渡りました。主催の垂水区音楽協会は翌日、今年度の地域貢献賞(団体部門)を受賞されたところです。坂岡会長、今回含め年4回のロビーコンサート(今年度1回目は昨年6月24日、3回目は昨年12月16日の日記参照)を開催いただき、誠にありがとうございました。

ロビーでは、今年度からストリートピアノ「しおかぜハーモニー」を毎日演奏できるようにし、垂水区音楽協会の協力のもと子ども向けのピアノ体験教室も定期的に開催している(昨年4月2日の日記参照)ほか、“明石海峡ベンチ”も設置しました(昨年11月13日の日記参照)。今後ともさらに庁舎環境の充実に努めてまいります。

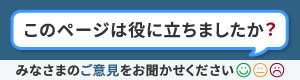

3月27日:上高丸地域福祉センターでの子ども食堂「キッチンちどり」。

これまで何度か訪ねています(2023年8月30日の日記参照)が、今回は今年度始動した「(仮称)たるみSIO6プロジェクト」の一環での訪問です。

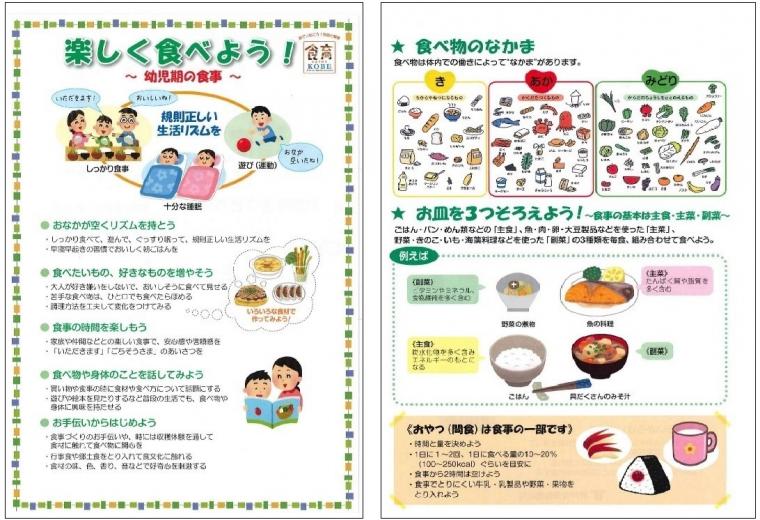

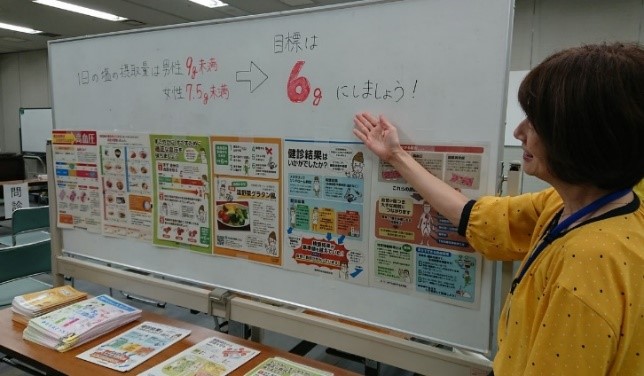

子ども達に減塩に関するレクチャーをするのは初めての機会でしたが、低学年生にも理解してもらえるよう工夫を凝らしながら、当区の保健師が、血管が酸素を運んでいることから始め、高血圧が起こるメカニズムなどの説明を進めました。

食事は、子ども達が大好きなカレーを市販の減塩ルウを用いて提供。福神漬けも減塩のものを添えてもらいました。最後に食べた減塩お菓子も含め、子ども達には、本日の減塩食品の味や、なぜ減塩が必要なのか、お家の人と話してもらえたらと思います。

「(仮称)たるみSIO6プロジェクト」は、区民の皆さまの健康をお守りするうえで、大変重要なものと考えています。今後も引き続き、あらゆる機会を通じて、減塩意識の普及・啓発を行っていくとともに、事業者への協力などを求めていきますので、皆さま何卒よろしくお願い申しあげます。

3月27日:以前ケアができていないと反省していた、区役所2階市民課前のごしきまろ(2月12日の日記参照)。

本日リニューアルすると聞いていたので、昼前に、これまで10余年に渡って来庁者の皆さまを見守ってきた苦労をねぎらっておりました。

そして、先述の「キッチンちどり」を終えて帰庁すると、このとおり! 新たなごしきまろの人形はFRP製で、汚れに強く耐久性もありそうです。

なお、これまで2階にいたごしきまろは、4階の垂水児童館の前で余生を送ることになりました。何だか、前より穏やかな表情に見えますね(笑)。

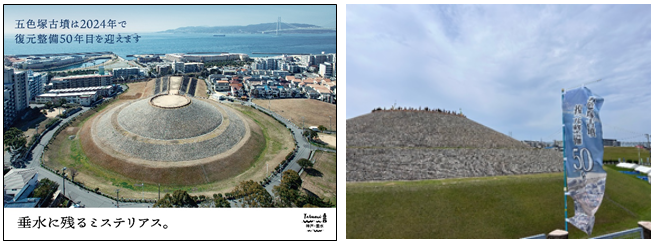

五色塚古墳は昨年8月に復元整備から50年目を迎えました(昨年8月8日の日記参照)。本年8月8日の丸50年に向け、ごしきまろと一緒に「垂水に残るミステリアス。」をさらに盛り上げていきたいと思います。

3月28日:神戸学院大学の佐野ゼミ主催による、「こども明舞鉄道模型走行会」。

明舞出張所コミュニティスペースでのこうした形でのイベントは初めてです。本日はひっきりなしに、親子連れが訪れていて、鉄道模型の人気の高さがうかがえました。子どもだけでなく、大人も癒され楽しめるのがいいですね。また、このようなイベントが開催できればと思います。

明舞出張所は、昨年10月の開設(昨年10月7日の日記参照)から約半年が経過しました。これまで順調に運営できており、引き続き、明舞地域の皆さまのお役に立てるよう、所員一同取り組んでまいりますので、皆さまよろしくお願いいたします。

3月30日:日曜窓口。

引越しが多い季節です。神戸市内の各区役所では、年度末年度始めの繁忙期対策として、3月の最終日曜日、4月の第1日曜日に開庁し、「引越しに関する手続き」「マイナンバーカードに関する手続き」「証明書発行業務」を行っています。

先週の平日は、窓口の待ち時間が少し長くなる状況がありましたが、本日はほとんどお待たせすることなくご案内ができました。現在は、「市外転出届」はオンライン申請・郵送申請ができるほか、証明書発行についてもコンビニでの交付が進んでおり、これらのサービスをご利用いただいている方も多いと思われます。皆さまには引き続き、窓口の混雑の緩和にご協力いただければと存じます。よろしくお願いいたします。

その他いろんな出来事や思い出があり、挙げればキリがないですが、大きく3点に絞って1年を振り返りたいと思います。

まず「安全・安心なまち」に向けた取り組み。

本年1月に阪神・淡路大震災から30年の節目を迎えるということで、昨年秋から「垂水区・震災30年事業」として、区総合防災訓練や各地域での防災訓練など、区民の皆さまとの協働で様々な取り組みを進めてきました。私としては、三師会との協働による「市民フォーラム『裕次郎さんの防災 ~医療・介護の防災六条~』(昨年10月14日の日記参照)がやはり思い出深く、印象に残っています。

災害は地震だけではありません。垂水では豪雨による土砂災害や浸水にも注意が必要です。また、増加の一途を辿っている特殊詐欺被害も看過できません。安全・安心は健やかな生活を送るための基本です。今後とも地域団体や関係機関等との連携のもと、しっかり取り組んでまいります。

2つ目は、「生まれ変わる海辺のまち」です。

駅周辺のリノベーションとして、今年度は新たな公共施設の供用などはありませんでしたが、垂水小学校の建替えや、垂水中央東地区再開発事業、新垂水図書館の建設工事は順調に進んでいます。新図書館は今年9月の開館が待ちどおしいですね。

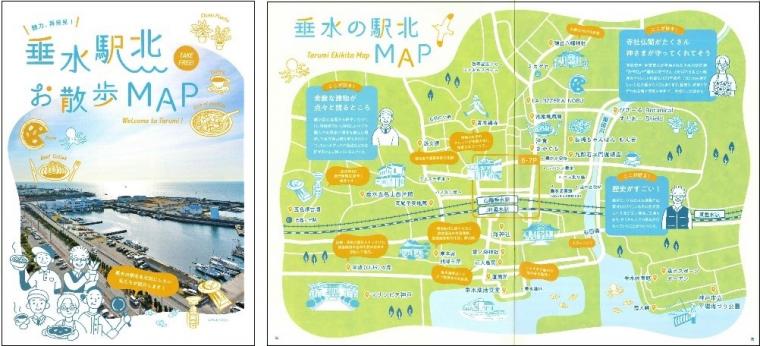

一方、区長日記では取り上げませんでしたが、昨年11月にはマリンピア神戸がリニューアルしました。多くの方が訪れていますが、クルマに乗ってお買い物や飲食をされてすぐ帰ってしまうのであれば残念であり、できれば、公共交通機関を利用して垂水駅周辺にも足を運んでほしいものです。昨年12月にはモルティ垂水(山陽電車の高架下)東館もリニューアルオープンしましたし、今月には「垂水駅周辺にぎわい応援隊」により「垂水駅北お散歩マップ」が発行・配布されています。垂水駅周辺の回遊を促進し賑わいを生み出せるよう、区役所としても取り組んでまいります。

最後は、垂水の「人」です。

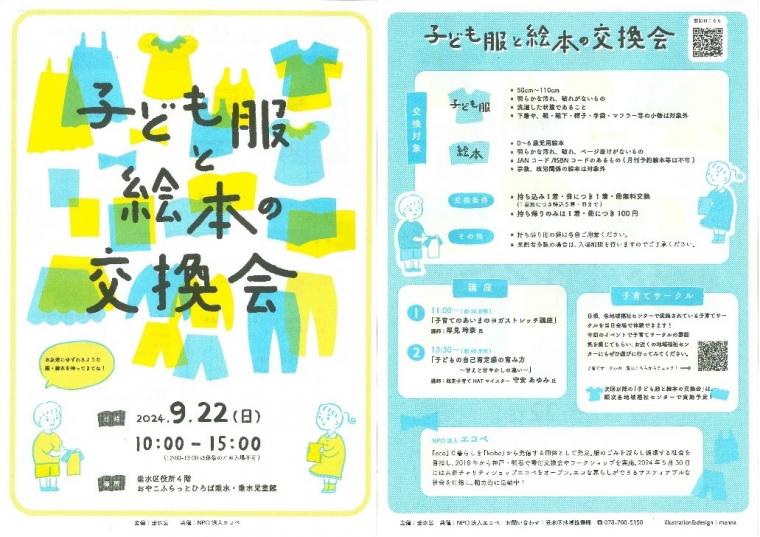

区長着任以来、区民の皆さまの「垂水愛」や、垂水の街や地域のために貢献したいという「想い」を強く感じています。今年度は「子ども服と絵本の交換会」<昨年9月22日の日記参照>、地域活動マッチングイベント「たるみっけ!」<昨年12月7日の日記参照>、「(仮称)TARUMI BRIGDE SESSION」<2月17日の日記参照>などを開催しました。これらをしっかり次につなげ、地域活動にご尽力されている方や事業者どうしのつながりを強め、垂水の人の力で垂水の街を盛り上げていきたいと思います。

この1年間、本当に皆さまにお世話になりました。区長日記では引き続き、地域の皆さまの頑張っている姿を紹介し、さらに垂水の人や街に元気を与えられるよう、綴っていきます。新年度も、区の職員一同、一層努力してまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

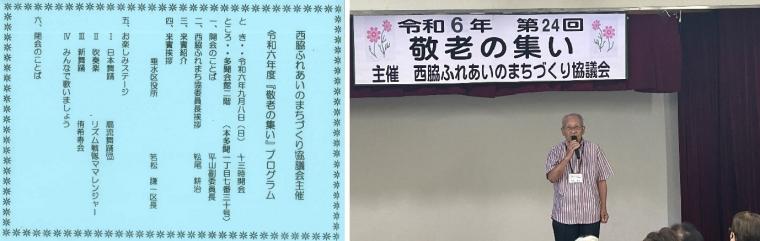

令和6年度 地域貢献賞表彰式(3月25日)

市役所1号館で開催された標記表彰式に、各区の区長とともに出席しました。

地域貢献賞は、これまで実施してきた類似する表彰を統合し継承するかたちで今年度新たに制定。地域活動に対する社会的な評価を高め、住民主体による地域社会づくりを奨励することを目的に、地域課題の解決に取り組む市民や任意団体等が実施する自主的な地域活動の功績を称えるものです。

本日は今年度の受賞者それぞれに対し、久元市長から感謝状が授与されました。

久元市長は挨拶の中で、受賞者の皆さまへの労い・感謝のあと、地域社会を取り巻く変化に触れ、昨年設けた「地域貢献相談窓口」やボランティアマッチングサイト「ぼらくる」を紹介しながら、神戸市が地域協働の取り組みを強化している趣旨などについて触れ、受賞者の皆さまの引き続きのご活躍への期待の言葉を述べられました。

個人部門(あじさい賞)は市全体で34名が表彰され、垂水区からは、自治会活動に対し、赤松真人様(西舞子1丁目自治会)が、婦人会活動に対し、大澤康子様(霞ヶ丘婦人会)、北村牧子様(千代が丘婦人会)、小嶋綾子様(小束山婦人会)が受賞されました(表彰式には大澤様のみご出席)。

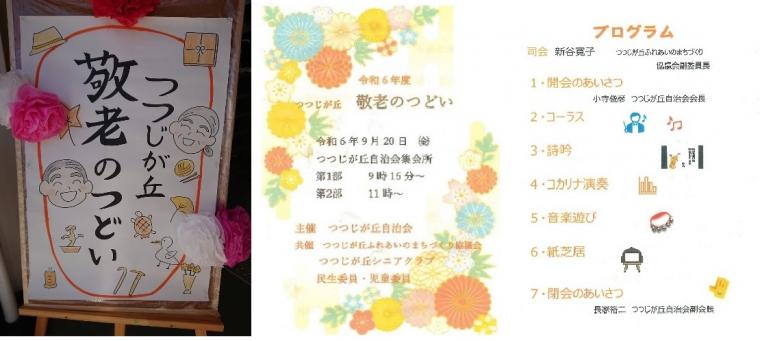

団体部門では市全体で43団体が表彰され、垂水区からは、垂水区音楽協会(代表者:坂岡裕志様)、千代が丘ふれあいのまちづくり協議会(代表者:妻木陽子様)、東垂水婦人会(代表者:平山鈴子様)、東舞子婦人会(代表者:懸橋明美様)が受賞されました。

私からも改めてお祝い申し上げます。受賞された皆さま、誠におめでとうございます。今後益々のご活躍をお祈り申し上げます。

夢PROJECT ベースボールスクール in 垂水(3月23日)

昨年末、元プロ野球選手による野球教室を展開している淡路島オニオンズ様から、垂水区の子ども食堂にお米とお菓子の寄贈を受けました(昨年12月25日区長日記参照)。その際に、区内での野球教室の開催をお願いしていたところ、ありがたいことに早速実現しました。

参加した神戸市少年団野球リーグ垂水地区新6年生約140名は、本日を待ちわびていただろうなと想像しつつ、私もそれにも負けないくらいワクワクしながら、会場の平磯スポーツガーデン・多目的グラウンドに向かいました。

開会式では、夢プロジェクトの概要説明や挨拶などに続き、講師(コーチ)の紹介がありました。

元阪神タイガースの掛布雅之さん・中西清起さん・北條史也さん、元中日ドラゴンズの森田幸一さん(大選手ばかりで恐れ多いのですが、以降、○○さんで通しますね)の分担のもと、子ども達はバッティング・ピッチング・内野守備・外野守備の班に分かれ、順に指導を受けていきます。

バッティングの指導は、ミスタータイガースの掛布さん。

はじめに、バッティングは軸・回転が重要と説き、そのための構え・スタンスの取り方、下半身の力の入れ方などを教えられていました。子ども達の打撃には「いいねぇ!」「最高!」の連発でした。

ビブスの背番号を見て、「24番 絶好調!」「4番 川藤!」などと声をかける掛布さんに、昔の選手がわからない子ども達はキョトンとしていましたが、大人たちにはウケていました(笑)。

ピッチングの指導は、中西さん。

自らの体重をいかにロスなく効率的にボールに載せていくかを説明されたうえで、手の振り方、足の運び方などを手取り足取り、教えられていました。現役時代に「球道くん」と呼ばれていた頃のフォームを思い出しました。

内野守備の指導は北條さん。

現在は社会人野球チームの「三菱重工West」に所属されていて、本日は午前の練習を終えてから、駆け付けてくださいました。実践でのゴロの捕球、そこからのスローイングは切れ味鋭く、その技術に驚嘆しました。

4人目は森田さん。

本日は外野守備の担当だったため、1991年に新人王を獲得した、現役時代の強気のピッチングの片りんを見ることができず残念でしたが、フライの追い方、送球の仕方など、自ら体を動かし見本を見せ、温和な人柄を感じさせる指導が印象的でした。

最後に総評として、掛布さんが「野球が上手くなっても、野球は一人ではできません。キャッチボールをする時も、相手が捕りやすいように投げ、相手のボールを大切に捕るでしょう。そういった思いやりの気持ちを持ってほしい」と話されました。また、現役時代の13年間、一つのグローブを使い続けたことに触れ、「お父さんお母さんに買ってもらった道具をもっと大事にしましょう。野球を楽しんで!」と締めくくりました。

全体を通して感じたのは、コーチの皆さんが、子ども達が理解しやすいように、わかりやすい言葉で順序立てて指導されていたことや、基本・基礎の重要性をしっかり教えておられたことです。これは、仕事はじめ何事にも通じることですね。

近年、野球人口の減少・子どもの野球離れが進んでいると言われますが、ここ垂水ではそんな雰囲気を感じさせません。本日の一日は、子ども達だけでなく、保護者や指導者の皆さん、そして私にとっても生涯忘れられない大切な思い出になりました。

素晴らしい野球教室を開催いただいた、淡路島オニオンズの野村代表取締役、コーチの皆さま、協賛企業の皆さま、本当にありがとうございました!

垂水区社会福祉協議会と神戸市社会福祉協議会の法人合併(3月13日)

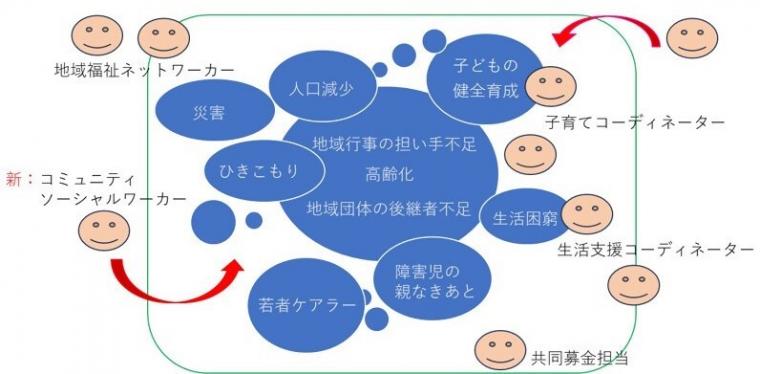

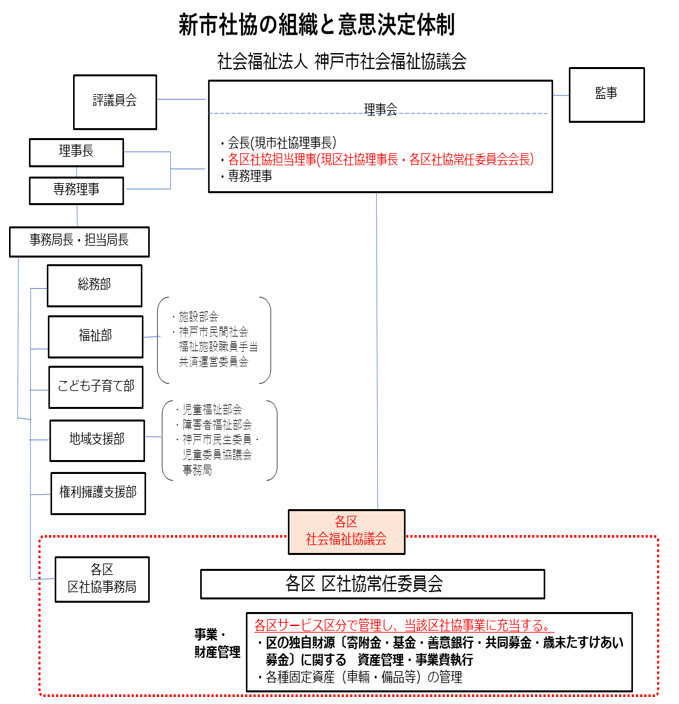

これまで、区長日記では紹介していませんでしたが、垂水区社会福協議会(垂水区社協)を含む9つの区社会福祉協議会と神戸市社会福祉協議会(市社協)が法人合併し、今年4月1日、新体制に移行します。

令和3年度後半に合併に関する協議・調整が始まり、令和5年度に入ってからは、垂水区社協の理事会・評議員会において、市社協での議論の報告をふまえた、活発な意見交換を積み重ね、合併に向けた必要な議案が決議されました。

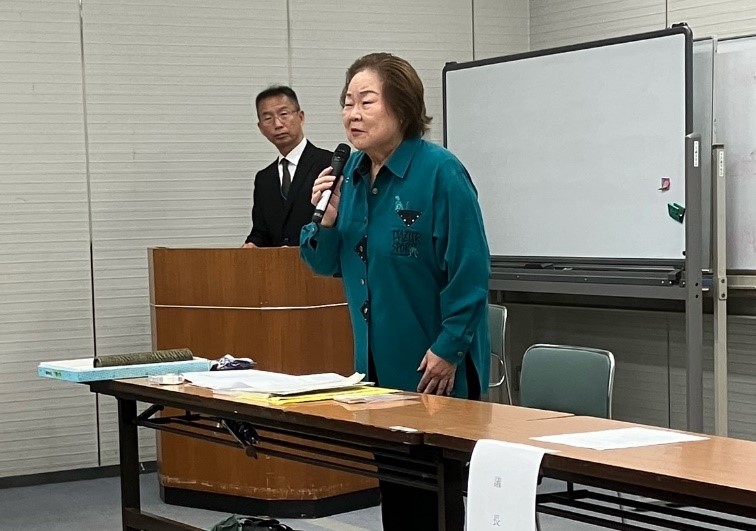

既に垂水区社協としては、1月22日に最後の理事会、2月10日に最後の評議員会がそれぞれ終了しており、本日は垂水区社協事業を支える重要な取り組みである共同募金事業を運営する垂水区共同募金委員会の、最後の理事会・評議員会が区役所内大会議室で行われました。

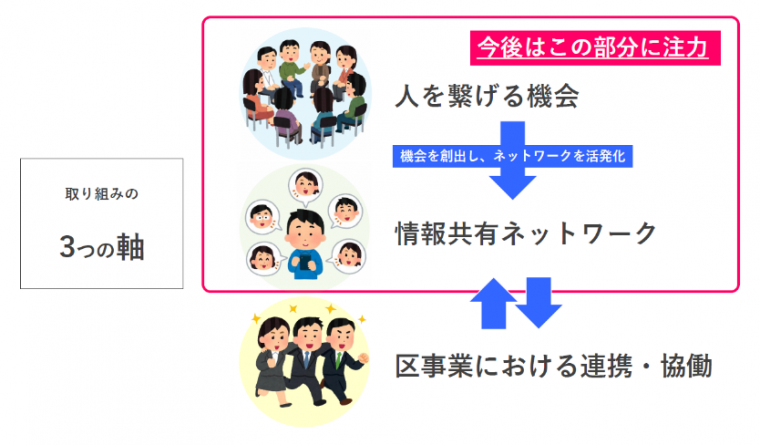

法人合併後は、区社協の法人運営業務等を市社協に集約して業務を効率化することにより区社協の体制を強化し、市・区社協が一体となって地域福祉を推進する(コミュニティソーシャルワーク)体制を整え、多様化する福祉ニーズをくみ上げ、地域共生社会の実現に向け、地域活動を一層推進していきます。

合併後も区社協の名称、事務局体制、地域団体との関係等はこれまでと変わりなく、垂水区社協としての自立性・独自性は担保されます。また、垂水区社協に関わる福祉のために必要な議論・検討は、区社協内に設置される常任委員会(垂水区社協は27名以下で構成)で行われます。

本日は、共同募金委員会終了後、垂水区社協に設置される常任委員会のキックオフミーティングも開催され、今後の垂水の福祉に対する思いや抱負などについて、各委員から力強いお言葉が述べられました。

区役所としても、引き続き、垂水区社協としっかり連携しながら、垂水の福祉のさらなる向上に取り組んでまいります。

垂水観光推進協議会の発展的解消(解散)(3月12日)

2005年に設立した、垂水観光推進協議会(略称:観推協)は、これまで20年間、交流人口の拡大による地域活性化に取り組み、一定の成果を上げてきました。しかしながら、近年のインバウンドの増加や神戸観光局の設立、さらには、垂水駅周辺のリノベーションや、須磨から舞子にかけての海岸エリアの集客施設のリニューアルの動きなど、垂水の観光・集客を取り巻く環境は大きく変わってきており、観推協の取り組みもこれらの変化への対応が求められていると感じておりました。

そこで、昨年来、垂水の集客・活性化に取り組む事業者の皆さまと議論させていただき、今後は、区内の資源をさらに生かしながら、垂水に関わる人・事業者を増やし、垂水の「楽しみ方・遊び方」を共創する動きを活発化させていくこととしました。

その方向性を受け、本日は区役所大会議室で、観推協臨時総会を開催し、観推協は発展的に解消(=解散)し、先月初めて開催した、「(仮称)TARUMIBRIDGE SESSION」(2月17日区長日記参照)などに移行していくことを決議しました。

「TARUMIBRIDGE SESSION」の初回は、「海と食」をテーマに議論しましたが、今後は、「垂水駅周辺の活性化(回遊の促進)」、「こどもと学び」など、垂水のポテンシャルを生かしたテーマで、取り組みを検討し、事業を実践していきます。

20年継続してきた観推協の看板を掛け替えることに、迷いや寂しさもありましたが、「変化に対応できる者が生き残る」ではありませんが、あらゆることが大きく変化している激動の時代、その変化を敏感に察知し対応していくことが必要です。私からそのような思いを込めながら、これまで観推協を支えていただいた皆さまに御礼申し上げました。

垂水には、垂水愛にあふれ、垂水の有する資源をもっと生かしたいという「熱い人・事業者」がたくさんおられます。もちろん、私もその一人のつもりでいますので、今後、区役所として、皆さまをしっかりつなぎ、垂水の街を盛り上げていきたいと決意を新たにしました。皆さま、引き続き、よろしくお願いします。

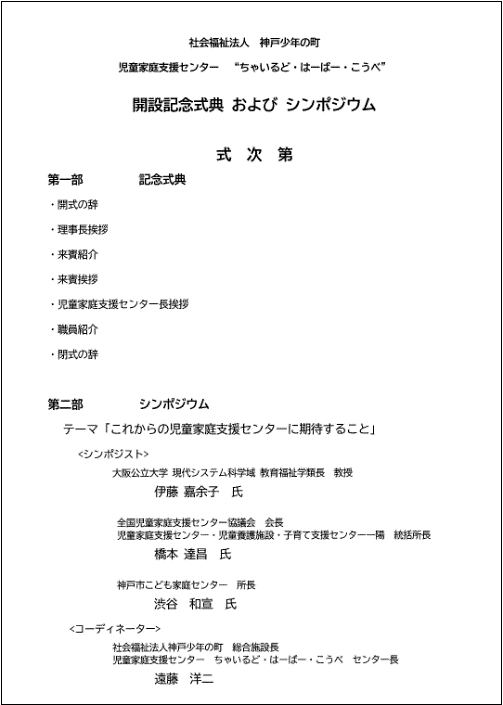

「ちゃいるど・はーばー・こうべ」開設記念式典(3月7日)

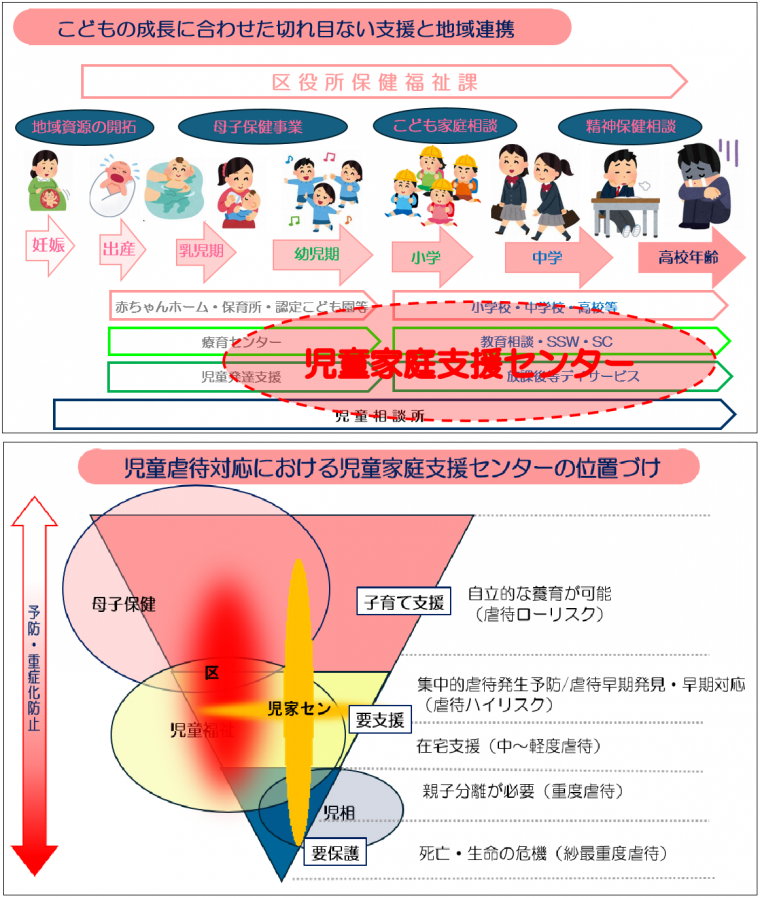

このたび、市内5か所目の「児童家庭センター」として、令和5年3月末に閉館した垂水年金会館3階の平磯児童館跡に、標記施設が新たに開設されました。その記念式典及びシンポジウムに出席しました。

児童家庭支援センターは、児童に関する家庭等からのより専門的な知識や技術を必要とする相談への対応や、児童相談所をはじめとする様々な機関との連絡調整を行う施設です。これまで市内で東灘、中央、兵庫、北区の4か所に設置されていましたが、その立地から、西部地域はやや手薄な状況にありました。

また、2年前の6月には西区で重大な児童虐待事件もあり、児童虐待の防止については、子育て世帯への丁寧なかかわりと、子育て機関どうしが日頃からの連携体制を構築し、地域での見守り体制を保つことが大切であり、特に市西部での強化は必要であると感じておりました。

年金会館4階大ホールで行われた、第一部の記念式典では、私から、このような背景の下、「ちゃいるど・はーばー・こうべ」が、区内の歴史ある社会福祉法人「神戸少年の町」により、区役所近くで開設されたことに、神田理事長はじめ関係者の皆さまに感謝申し上げ、大変期待が大きい旨、ご挨拶致しました。

続いて、「ちゃいるど・はーばー・こうべ」の遠藤センター長から、ご挨拶とともに、児童家庭支援センターの役割や業務内容などをわかりやすく説明いただき、理解が深まりました。

第二部のシンポジウムでは、シンポジストとして、大阪公立大学現代システム科学域の伊藤嘉余子教授、全国児童家庭支援センター協議会の橋本達昌会長、神戸市こども家庭支援センターの渋谷和宣所長が、コーディネーターとして、遠藤センター長が登壇され、「これからの児童家庭支援センターに期待すること」と題して、発表・議論がなされました。

また、式典に先立ち、施設を内覧しました。(下図は3階フロア、左が南側)

プレイルームは南側に面しており、窓からは海が見え、とても明るい雰囲気です。内装も暖かい色を使用するなど綺麗に施されており、安心して相談できる環境が整っていると感じました。

今後、「ちゃいるど・はーばー・こうべ」が関係する各機関との連携を強めることにより生み出される、垂水区始め市西部地域における児童福祉関係者の対応力の向上などの成果を、神戸市の児童福祉のさらなる充実につなげられるよう、区役所として取り組んでまいります。

災害時における応急医療及び救護に関する、垂水区三師会との協定締結(3月6日)

近年、地震や豪雨など大規模災害が頻発しており、その発災時には、被災者への迅速かつ適切な医療救護支援が不可欠になります。一方、これまで区長日記で再々記しているとおり、三師会(神戸市垂水区医師会・神戸市垂水区歯科医師会・垂水区薬剤師会)と垂水区は緊密に連携してきています。

そうした中、これまでの三師会と行政などによる独自の市民啓発の展開や、新型コロナウイルス感染症対策の際の迅速な対応などの連携実績をもとに、本日、標記協定を締結しました。

(参考:2月27日記者発表資料)

災害時に重要な活動拠点となる垂水区医師会館で締結式を行えたことも嬉しく思います。

本協定の締結を機に、医療・介護分野の関係機関と平時からの連携を一層深め、南海トラフ地震を想定した防災訓練や、研修会へ相互に参加し合うことで、より実効性の高い協力体制を構築していきます。

(左から、垂水区薬剤師会の厚東哲治会長、同医師会の久保清景会長、同歯科医師会の秀有剛会長)

本協定が区民の皆さまの安全・安心の確保に大きく寄与することを確信しております。

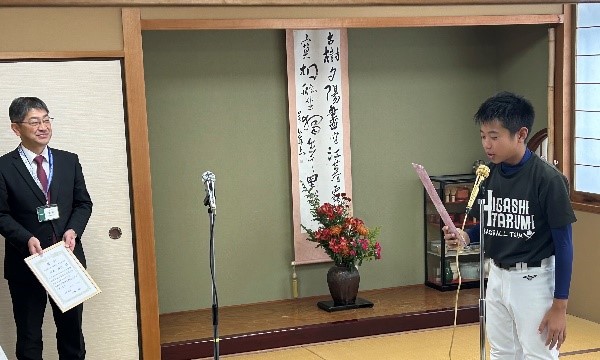

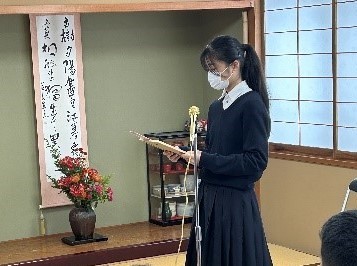

第39回垂水区善行青少年表彰(3月5~6日)

区内の善行のあった青少年の功績を称えるとともに、他の青少年の善行意識を高め、明るいまちづくりを進めることを目的とする標記表彰。今年度は個人の部で3名を表彰するため、3月5日は塩屋中学校、6日は星陵台中学校、それぞれの校長室を訪ねました。

1人目は、塩屋中学校3年生の岡本海龍(かいり)さん。

「塩屋まちづくり構想(塩屋まちづくり推進会)」の方針の一つである、まちの「自然」を受け継ぐ事業の中で塩屋谷川の生育調査や塩屋9丁目など自然と触れ合う事業に中心的に携わっておられます。中学生になってからは、特に参加者に対し植物や生き物の説明などを行っており、塩屋の子ども達に慕われ、リーダー的存在となっているとのこと。

本日はお母さんも表彰式に駆け付け、一緒に歓談させていただきました。岡本さんは生物、中でも特に昆虫が好きで、「住んでいるすぐ近くに身近な自然があって嬉しい」「塩屋の虫は、他の地域の虫より大きい」「将来は生物多様性に関する研究をしたい」といった興味深く、かつ夢のあるお話を聞かせていただきました。

岡本さんは、ふれまち主催の地域イベントにも積極的に参加されており、ふれまちとしても岡本さんが地域で活動してくれているのは有難く、地域としてなくてはならない存在になっているとのこと。

今後機会を設けて、岡本さんが頑張っている姿をぜひ見てみたいと思います。

次は、星陵台中学校3年生の平野麻理衣さんと、本田麻桜花さん。

コロナ後再開された星陵台ふれまち主催のラジオ体操会に、2年間受付や模範体操など自主的かつ中心的に動かれたほか、ふれまちのもちつき等、各種行事にも積極的に参加され、運営協力してくれていることなどが、今回の表彰につながりました。(上の写真が平野さん、下が本田さん)

歓談には、推薦者である東舞子青少年育成協議会会長であり星陵台ふれまちの副委員長も務められている伊藤さんも同席され、お二人が日頃から活躍されている様子を詳しく教えていただきました。

平野さんからは、前日の岡本さん同様に生物の話題が出てきて驚きましたが、こちらは植物。「植物細胞の研究者になりたい」との意気込みを聞きました。

本田さんは、「介護福祉士の資格を取りたい」とのことで、それを視野にそのコースがある高校を選んだという話を聞きました。

今回表彰した3名はそれぞれ、現時点で将来の明確で大きな夢や希望を持っており、とても頼もしく思えました。今後地域行事でまた皆さんのお顔を見ることができることを楽しみにしていますし、益々のご活躍を心より期待しています。

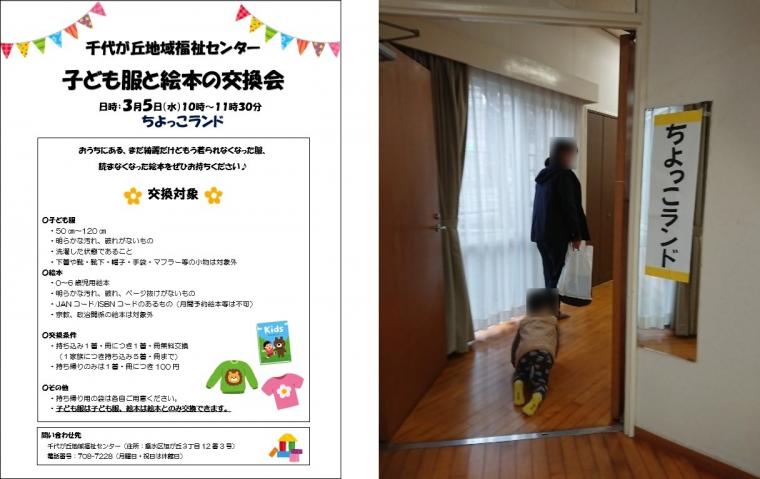

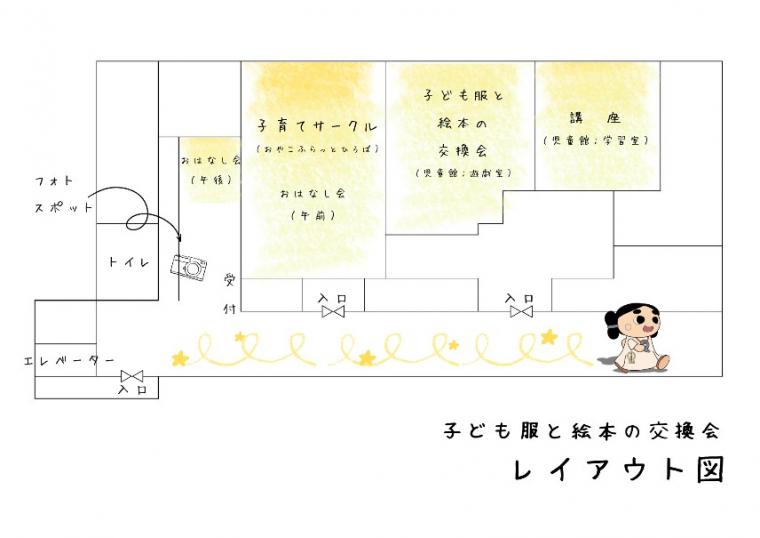

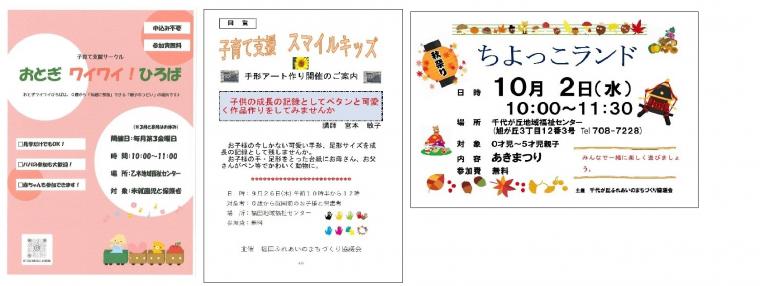

千代が丘での「子ども服と絵本の交換会」(3月5日)

地域福祉センターを会場として開催する交換会の2回目。

今回は、千代が丘地域福祉センターでふれあいのまちづくり協議会が行っている子育てサークル「ちよっこランド」に合わせて、開催いただきました。

「ちよっこランド」では、スタッフの皆さんが工夫を凝らして、子ども達が楽しめる遊びなど考え実施されているようですが、本日は3月の開催ということで、まずはひなかざりづくりを。

私も皆さんとともに、童心に返って作ってみました。かわいいものが出来ましたね。

その後、ビニールシートを使ったUFO転がしや、紙製の箱にボールを入れたり、ソリのようにして乗ったりしての遊び、歌も歌ってあっという間に時間は過ぎました。

そして、子ども服と絵本の交換。

いつもママが服を見定めているのを見ているのでしょうかね。ハンガーからいろんな服を選んでいる姿が女の子らしくて、微笑ましかったです。

本日は生憎の天気のため、参加された親子が少なく残念でしたが、地域福祉センターでの子育てサークルの活動に合わせた「子ども服と絵本の交換会」の開催は、地域に根付いていくものと、手ごたえを感じています。

来年度以降も、ありがたいことに、すでにいくつかのセンターから開催希望を聞いています。他地区でも開催したいところがあれば、遠慮なく、当区にご相談ください。

おまけ:

先月、千代が丘地域福祉センターでは「エコノバちよがおか」を開設したところ(2月7日区長日記参照)ですが、季節がら、多くの使い捨てカイロが回収されていて、素晴らしいと思いました。こちらもよろしくお願いします。

垂水区特殊詐欺被害撲滅キャンペーン(3月4日)

垂水警察署管内の特殊詐欺被害は、昨年1年間で約80件であったものが、今年に入って2ヶ月の間に、県内最多の約50件、被害総額は約1億2000万円と急増しており、危機的な状況にあります。

特に電話で区役所職員をかたり、「医療費の還付金がある」などと持ち掛け、ATMへ誘導する還付金詐欺が多発していることから、このたび、垂水警察署と当区役所の合同で、垂水駅周辺の金融機関との連携を図り、地域の皆さまに注意を呼びかけるキャンペーンを実施しました(2月28日記者発表資料参照)。

(ごしきまろは、先日まで震災30年事業で消防の活動服姿でしたが、今度は警察官に変身と大活躍です!)

垂水駅西広場で行う予定でしたが、生憎の雨のため、場所を垂水センター街西端に移し、11時から、まず垂水警察署の大西署長が垂水署管内の特殊詐欺被害状況を紹介しながら、皆さまに注意を促し、私もそれに続きました。

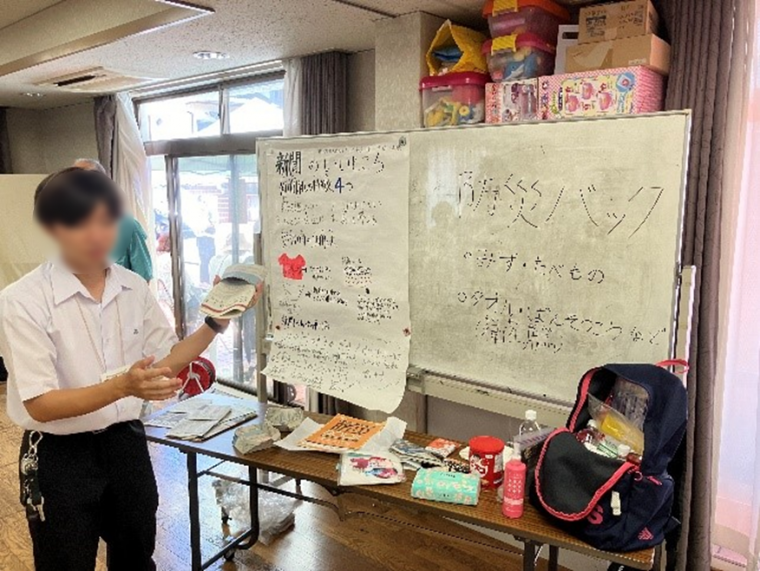

続いて、兵庫県警察音楽隊が特殊詐欺被害防止啓発ソング「サギ犯にワン・ツー・パンチ」を演奏。これは昨年7月の「『「社会を明るくする運動』講演と演奏会」でも披露されました(昨年7月5日区長日記参照)が、「365歩のマーチ」の替え歌で、リズムが耳に残りインパクトがあります。

その後、垂水駅周辺の7つの金融機関を巡回し、注意喚起を呼びかけました。

本日のキャンペーンには、警察・区役所に加え、関係機関・地域団体の方々にも出席いただきました。これら機関・地域住民の協力のもと、犯罪者にとって垂水が「地域の眼が光り、詐欺をしにくい街」という印象を持たせる必要があります。

皆さまが一体となった取り組みで、是非とも、県内ワースト1という不名誉な状況を返上し、垂水から特殊詐欺被害を撲滅していきましょう!

塩屋地区ひなまつり給食会(3月2日)

塩屋地区民生委員児童委員協議会によるふれあい給食会。

今月は「ひなまつり給食会」として実施すると聞きましたので、塩屋地域福祉センターを覗いてみました。

ひなまつりらしく、メニューは「ちらし寿司」。華やかで丁寧に盛り付けられ、穴子も入っていて豪華で、春を感じる「菜の花のおひたし」も添えてあるのが嬉しい限りです。

いつも笑顔が素敵な相馬副会長から「ちらし寿司のレンコンはカットレンコンを使用せず、一からスライスしました」と説明があったとおり、シャキシャキの歯ごたえで、それもまた格別でした。

「黒一点」の岡田会長はじめ、朝から準備いただいた民生委員の皆さまの愛情を感じる優しいお味で、とても美味しくいただきました。本当にありがとうございました。

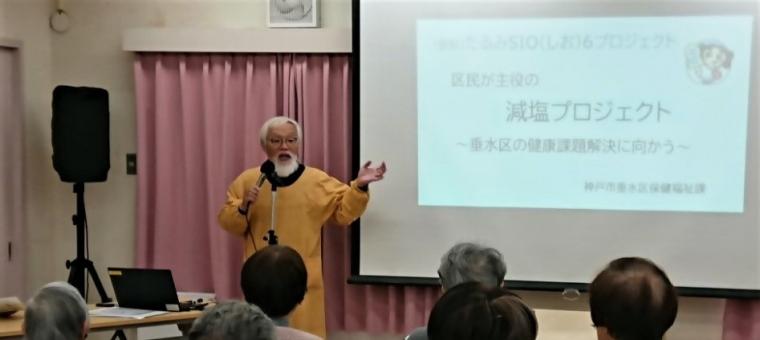

今回の給食会を訪れたのは、もちろん塩屋でのひなまつり給食を視察するということもあったのですが、実はもう一つ目的があり、それが「(仮称)たるみSIO6プロジェクト」のPR。塩屋地域の「脳出血」による入院、「高血圧」で通院している人を調べたところ、他区に比べて多いことがわかり(昨年11月13日区長日記参照)、このプロジェクトを進めるきっかけとなったためです。

また、最近私は、行事での挨拶の時などに「減塩教の教祖」と名乗っています(ちょっとふざけていますが:笑)。ですので、本日は食事後に、プロジェクトの本丸=塩屋での「布教活動」の時間をいただきました。

なんだか、教祖っぽいですか?(笑)

実は私の前に口火をきってくださった岡田会長が、まさに「説法モード」でしたので、うつってしまっただけです(笑:岡田会長、茶化してごめんなさい!)。

そして、約30分の時間をいただき、副教祖の(もういいですね:苦笑)保健担当課長から、しっかりプロジェクトの背景・概要、高血圧が起こるメカニズムの説明や、美味しく減塩できる減塩食品を紹介しました。さらに、皆さんには減塩菓子の試食で「美味しく減塩」を体感していただきました。

皆さんとても熱心に聞いておられ、高血圧・減塩への関心の高さが伺えました。また、説明後には質問も後を絶たず、「減塩食品がこんなに多くあるとは知らなかった。お店で探してみます。」「貴重な話が聞けて役に立ちます。今日から減塩、意識します。」「(お菓子が)減塩のものとは思えない。美味しい!」といった感想もいただきました。塩屋地域の皆さんと一緒に「塩屋のSIOを考えるプロジェクト」、積極的に取り組んでいきたいと思います。

今後も引き続き、あらゆる機会を通じて、「伝道者」の育成も含め、減塩教の「布教活動」に努めていきます。「説法」をお望みの方は、遠慮なく私か保健福祉課にお問い合わせください。よろしくお願いします(今回は教祖モードで失礼しました:笑)。

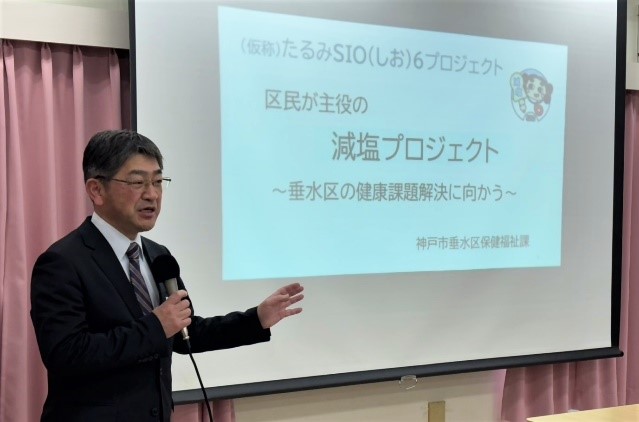

(仮称)たるみSIO(しお)6プロジェクト

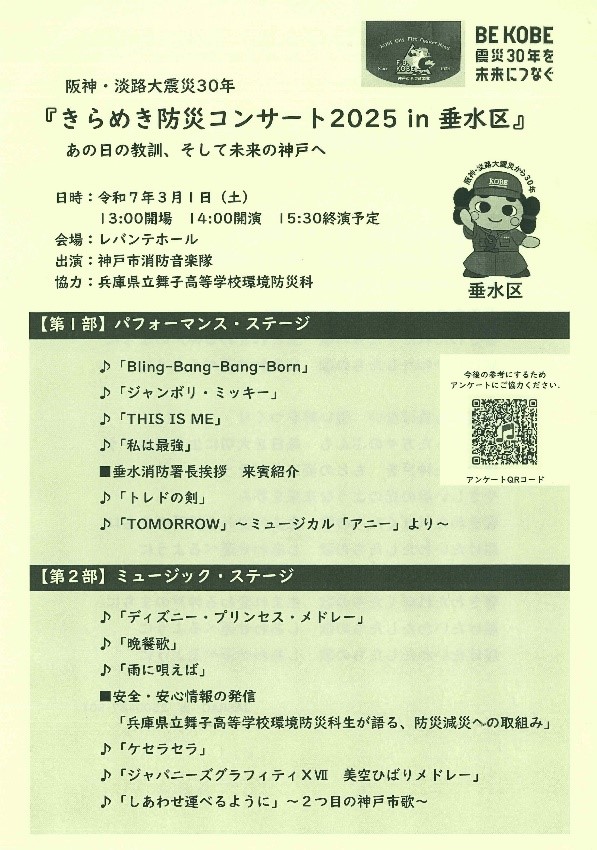

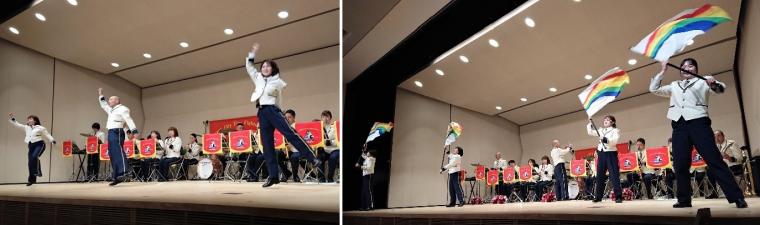

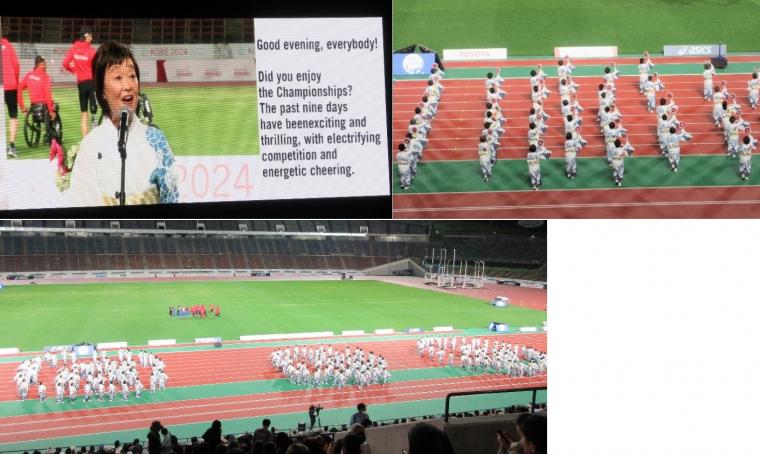

阪神・淡路大震災30年「きらめき防災コンサート2025in垂水区」(3月1日)

レバンテホールで行われた、神戸市消防音楽隊出演の標記コンサートに参加しました。

このコンサートは、阪神・淡路大震災の3年後に開催された「元気アップコンサート」を前身とするもので、今年度は兵庫区と垂水区での開催です。

第1部では、「ジャンボリ・ミッキー」に合わせ、隊長自ら(!)軽やかに飛び跳ねるダンスや、「THIS IS ME」に合わせたフラッグダンスなどが演じられ、幅広いジャンルの曲とパフォーマンスを楽しみました。

第2部の曲の中で、特に私の印象に残ったのは、往年の名画で有名な「雨に唄えば」。「72年前、神戸市消防音楽隊の発足と同じ年・1952年の曲」という紹介があり、音楽隊の歴史の深さ・伝統を改めて感じました。

また、第2部のプログラムで注目したのが、「県立舞子高校環境防災科生が語る、防災減災への取組み」。

震災の記憶の継承「30年限界説」が言われる中で、未災者であってもしっかり「語り継ぎ」をやっていけると自信を持って言われていて、その強い決意に感銘を受け、とてもたくましく思えました。

震災から30年を迎えたこの時期でのコンサートは、とても意義あることで、ここ垂水の地で開催いただいたことに、消防音楽隊はじめ、消防局の関係者に感謝申し上げます。

今後も消防音楽隊の素晴らしい演奏を期待しています。(垂水区民を代表して)本日の演奏、誠にありがとうございました!

(仮称)TARUMI BRIDGE SESSION(2月17日)

垂水区では、2005年に垂水観光推進協議会(略称:観推協)を立ち上げ、交流人口の拡大による地域活性化に取り組んで来ましたが、近年のインバウンドの増加や神戸観光局の設立など、観光を取り巻く環境は大きく変わってきています。

また、垂水駅周辺のリノベーションや、須磨から舞子にかけての海岸エリアの集客施設のリニューアルの動き(昨年5月27日区長日記参照)などにより、今後の垂水の集客力や魅力向上には、大いなる可能性を感じます。

このような状況から、私は前々より、垂水の「楽しい」を共に創っていくため、同じ思いを持つ事業者間のさらなる連携や、それを支える行政の役割など、新たな仕組み・取り組みが必要と考えていました。

そこで、仮称ですが、BRIDGE SESSION、「橋渡しを狙いとする集まり」とでも言えましょうか。本日はその1回目として、垂水の温暖で開放的な街の雰囲気を創ってくれている「海」、それに密接につながっている魚・漁業に関連する「食」をテーマに、会場のホテルセトレ神戸・舞子へ40名あまりの事業者の方々に集まっていただきいました。

前半は、お三方からの話題提供。

1人目は、神戸市漁業協同組合の西村理事で、組合として力を入れていこうとしている「海業」の推進などのお話。

2人目は、ホテルセトレ神戸・舞子を運営する、株式会社ホロニックの長田代表取締役で、アジュール舞子を舞台にした「KOBE WEST COAST PARK構想」のお話。

3人目は、垂水駅前の鮮魚店・和田商店を運営する株式会社担英未来の鮮魚部責任者でもある、垂水商店街振興組合の藤井理事長で、地元垂水漁港の食材を取り扱う地産地消についてのお話。

それぞれ、持ち時間の10分を大幅に超えながら(笑)、熱く語っていただきました。

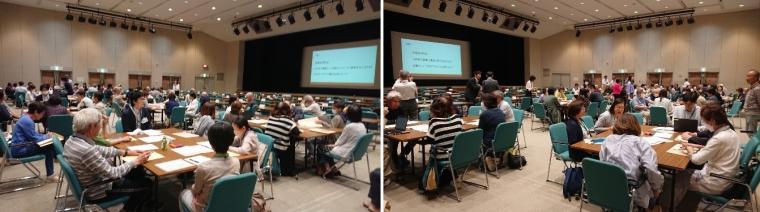

続いて、6グループに分かれてのグループディスカッション。

「垂水の漁業や漁師の存在をもっと知ってもらうための方法を考える」「垂水の漁師が、垂水の街で担える役割を考える」「垂水の海岸でやりたいこと、実験したいことを考える」「垂水の海岸で巻き込んでいきたい人や組織を考える」「垂水で地産地消を促進するための方法を考える」「食べ物が美味しい街垂水、として発信する方法を考える」の6つのテーマで、活発に議論いただき、最後は各テーブルから発表を。

「漁師がおすすめのお店を紹介する」「漁具を使ったリサイクル商品の開発」「バスのように各漁港を行き来できる船の運航」「子供への食育を通じて食文化を創っていく」「マルシェの開催やSNSでの発信」など、様々なアイデアが出されました。

このあとの交流会も含め、本日は様々な視点・立場から意見交換が進み、垂水のまちをより楽しいものにするためのアイデアが共有できたと思います。これから先、爆発的な「化学反応」が起こることを期待しています。

今後は他のテーマでも議論いただくなどしながら、垂水で活動する事業者の皆さんを中心に、新たなつながりを築き、垂水の楽しみ方を共に思案し、共創していきたいと考えています。その下支えとなるよう、区役所としてしっかり取り組んでいきます。

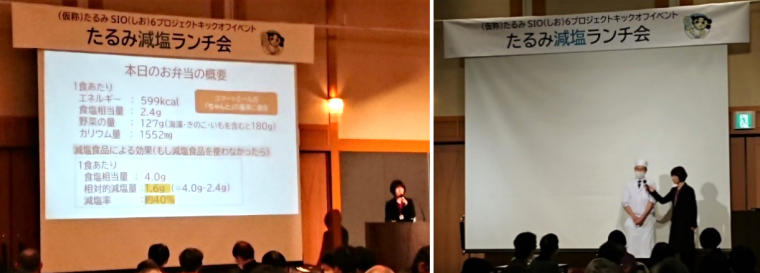

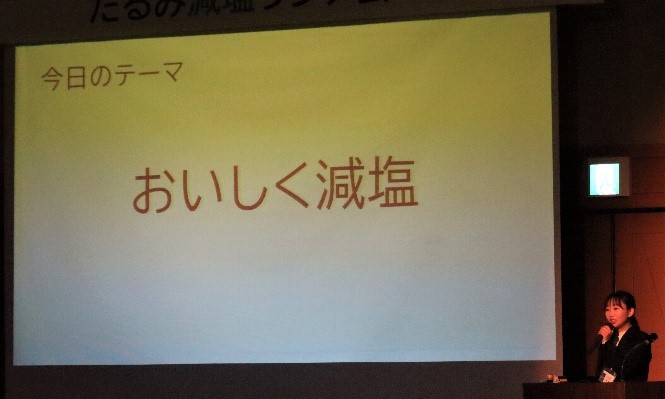

たるみ減塩ランチ会(2月17日)

1月10日の区長日記などで紹介しているとおり、垂水区では「(仮称)たるみSIO6プロジェクト」を進めています。本日はその一環として、「食塩摂取量1日6gでも、薄味でなくおいしく減塩できる」ことをねらった、減塩食品を活用したランチ会を初めて開催しました。

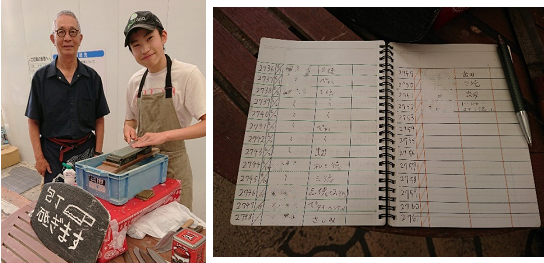

会場では、100名あまりの参加者が14テーブルに分かれて着座。場所が舞子ビラということもあり、結婚披露宴さながらの雰囲気で(!?)会はスタートし、3部構成で進めました。

第1部では、保健担当課長から当プロジェクトの趣旨や概要などを説明。減塩に対する皆さんの理解もさらに進んだと思います。

第2部はお食事。配膳の時間を利用して、神戸学院大学栄養学部の田丸准教授から、認証制度に基づく、健康づくりに役立つ栄養バランスのとれた食事「スマートミール」について説明いただきました。今回の食事ももちろん、スマートミールの基準を満たしています。

(スマートミール認証申請用プロモーションチラシ)

そして、舞子ビラ「有栖川」豊田料理長考案の特製幕の内弁当をいただきます。食塩相当量は2.4g。

参加者には黙食を促したわけではないのですが、皆さん、集中してひとつひとつの料理の味をじっくり噛みしめ、黙々と食事をしておられ、「およそ2gの塩分量の食事とは思えない。美味しい!」という声が圧倒的でした。日記をお読みの方に、その味を実感いただけないのが残念です。

実は本日の献立は、田丸先生や私を含む関係者が同内容のものを試食会でいただき、メニューごとに、塩味の強さ・好ましさ、全体のおいしさをチェックし、可能な範囲での改善を料理長にお願いして、対応いただいたものです。その効果もあってか、本日は試食会とほぼ同様の食塩相当量ながら、どのメニューもさらにワンランク上の美味しさになっていたと感じました。流石のプロの努力・腕前に感服です!

食事のあとの第3部では、皆さんに塩分チェックシートに記入いただき、当区保健師から改めて減塩に向けた具体的な取り組み方法を、クイズなどを交えながら説明しました。

また、本日の特製幕の内弁当のレシピの公開・解説とともに、減塩食品・調味料の使い方、売っている場所などを紹介しました。なお、レシピについては、今後、当区ホームページでも紹介しますので、ぜひ日記をお読みの皆さんも実際に調理して食されてはいかがでしょうか。

会の最後には、豊田料理長も登壇され、今回の提案メニューで工夫した点・苦労した点などを語っていただきました。料理長には大変なご尽力をいただき、本当にありがとうございました!

会場内では、減塩食品・調味料の陳列、1月に区役所1階ロビーで行ったパネル展示と同様の展示・解説も行いました。

減塩というと、「薄味で、おいしくない」とか「我慢が必要」といったネガティブな印象をお持ちの方が多いかもしれません。でも、そうではないのです。

本日は、参加された皆さんが説明や提供された食事などに大きく頷く場面を多く見かけましたので、このプロジェクトの目指す「おいしく減塩」を理解いただけたのではないでしょうか。皆さんの満足度は高く、会そのものも大きな成果を上げ終わることができたと思います。

今後さらに、あらゆる機会や媒体を通じて、区民の皆さんとともにプロジェクトを進めていきますので、何卒よろしくお願いします。

補足:

コープこうべ様には、本日から福田店で減塩食品・調味料のミニコーナーを設けていただいたほか、他の店舗でも、以前に増して多くの減塩食品等を販売いただいています。

今後、身近なところで減塩食品を手に取ってもらえるよう、区内の事業者にさらに協力を呼びかけていきます。

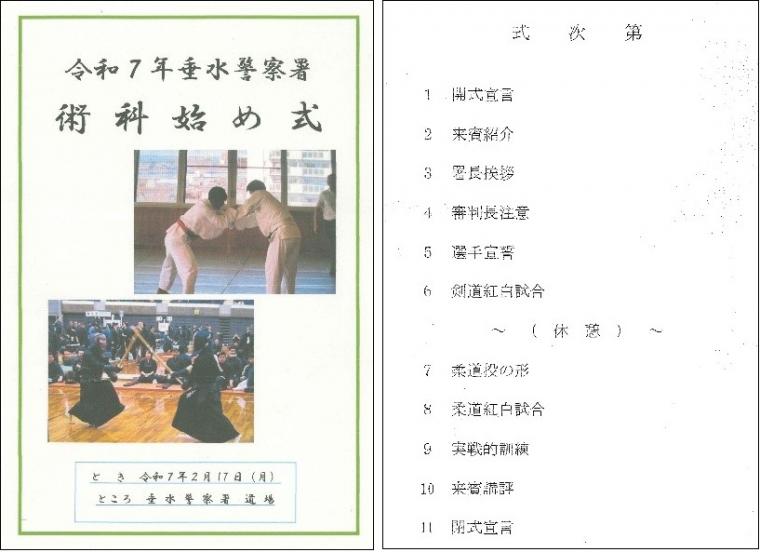

令和7年垂水警察署 術科始め式(2月17日)

「術科(じゅつか)」という言葉を聞いたことがない方もいらっしゃるかもしれません。警察官の職務執行に必要な術技及び体育のことです。

このたび、垂水警察署道場で行われた術科始め式に、初めて出席しました。

署長挨拶・審判長注意などに続いて、まず剣道紅白試合。

「○○いいぞ!」「○○攻めていこう!」など、同僚や後輩達に声援を送る雰囲気がいいですね。

柔道投の形には、今春ともに定年退職を迎える、大西署長と久次米副署長が登場。

いつも制服姿が凛々しいお二人ですが、本日の道着姿も恰好良かったですよ。

柔道紅白試合も、剣道同様、多くの声援が飛ぶ中、熱戦が繰り広げられました。

40年前になりますが、私は高校の体育では柔道を選択していて、その時間はとても楽しく(でも、しんどかったですが)充実していました。本日は思わず「前回り受け身」をやりたい衝動に駆られましたが、この年で無謀なことをするとケガのもとですので、やめておきました(苦笑)。

最後は実践的訓練。

木刀を振り回して抵抗する犯人を、さすまたを使って素早く取り押さえました。流石です。

本日は垂水警察署の署員の皆さまが、区民の安全・安心を守るため、日々鍛錬を重ねておられることを垣間見ることができました。その努力に感謝いたします。

犯罪が多発化・多様化する中で、最近特に特殊詐欺被害が深刻化しており、区内ではその傾向が顕著です。

垂水水警察署・垂水区役所では、その被害防止に向け、“特殊詐欺被害 緊急事態!!”と銘を打ち、更なる啓発に努めます。

3月4日(火曜)11時より、垂水駅前西広場(ウエステ垂水前)にて「垂水区特殊詐欺撲滅啓発キャンペーン」を共催で実施しますので、ぜひお立ち寄りください。

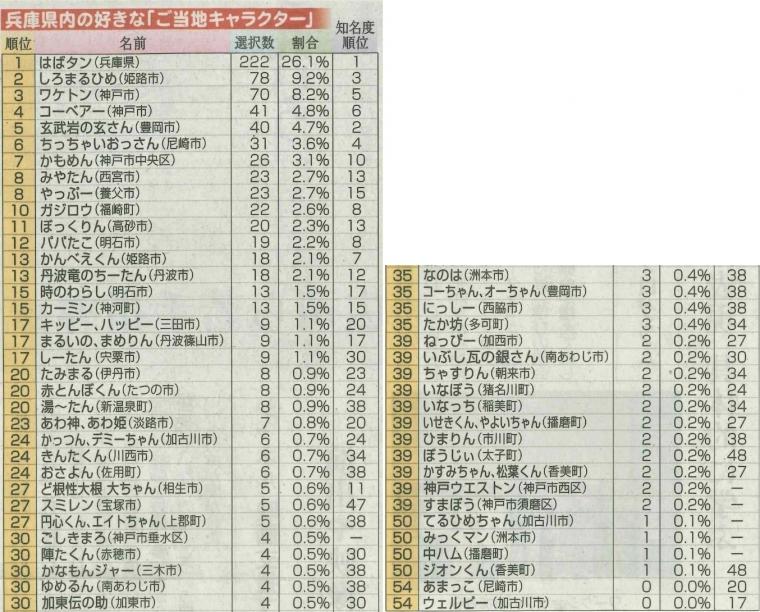

ごしきまろは、マイナーなご当地キャラ?(2月12日)

今回は地域行事の紹介ではありませんが、ちょっと気になったことを記します。

先週末(2月7日)の神戸新聞夕刊に、「ご当地キャラ、あなたの推しは?」と県内の好きなご当地キャラクターを聞いた結果の記事がありました。

ごしきまろは上位に食い込んでいるだろうかと期待しながら、記事を見てみると、結果は同率30位。

(神戸新聞の紙面から転載)

「はばタン」がダントツで1位なのは理解しますが、やはり市内他区のキャラクターの順位が気になります。ごしきまろは、同率39位の「すまぼう:須磨区」「神戸ウエストン:西区」には勝っているものの、7位の「かもめん:中央区」には大きく水をあけられてしまいました。

(知名度が「-(回答者なし)」となっているのは、神戸新聞がアンケートで提示した49種類のキャラクターの中にごしきまろが入っていなかったことによるものと思われます。)

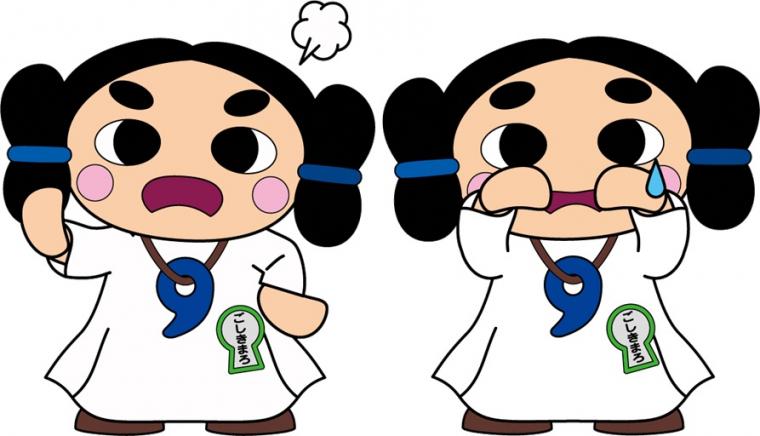

LINEアンケートによる852人の回答が偏っているのか、そもそも、ごしきまろの実力がこの程度のものなのか、複雑な気持ちがよぎりますが、いずれにせよ納得がいきません(ごしきまろも、怒っていたり、哀しんでいたりしています:笑)。

この結果は真摯に受け止めなければいけませんが、こんなに愛らしいごしきまろがこの順位なのはもったいない!

実は昨年11月に、ごしきまろに「たるみこ」というパートナーができたので、このことについてもさらに発信していきます(昨年11月15日記者発表資料参照)。

また、もっと区外でも実際のごしきまろを見ていただく必要があります。昨年、ごしきまろが区外に出たのは、世界パラ陸上の「ゆるキャラレース」や本四高速淡路SAでのお客様感謝デーの時くらいだったかもしれません。

ただ、広く活動していくための課題として、ごしきまろ自身が大きく重さもあるので移動が大変なこと、気温が高い時期には暑くて動きにくいことなどがあります。そこで、只今、機動性・快適性を増したごしきまろになるよう頑張っているところなので、バージョンアップした彼がデビューする際には、またお知らせします。

加えて、2010年のデビュー以来、身を粉にして頑張ってきたごしきまろのケアがあまりできていなかったようにも思います。見た目に汚れが目立つようになり、区役所2階市民課の前のごしきまろ(こちらは人形ですが)も疲れてきているのを、前々から気にはしつつも放置してしまっており、管理者として反省です(苦笑)。こちらも、近々リニューアルしますね。

今年は五色塚古墳復元整備から50年。その発信とともに、ごしきまろのPRも改めて推進していきますので、区民の皆さまは、ごしきまろの区外へのアピールにもご協力ください。よろしくお願いします。

「神戸垂水ロータリークラブ」創立50周年記念式典(2月8日)

神戸垂水ロータリークラブは、昨年11月に創立から50周年を迎えました(昨年11月24日区長日記参照)。本日はその記念式典が舞子ビラで行われ、来賓として出席しました。

同クラブには、長年にわたり、地域社会への奉仕活動に取り組んでいただいています。特に1986年から継続して開催されている「垂水区民講座」では、ファミリークラシックコンサートをはじめ、幅広いテーマを取り上げた講演会など、区民の皆さまに交流や学びの機会をご提供いただいており、澤村会長はじめ、会員の皆さまのこれまでのご尽力に敬意を表するとともに、感謝申し上げます。

本日は、同クラブの姉妹クラブである台湾の「基隆東區扶輪社(キールン東区ロータリークラブ)」からも約30名がお祝いにかけつけておられ、私からは、4月から神戸空港に国際便が就航するのを機に、台湾と神戸との往来がしやすくなり、さらに親睦が深まることへの期待の言葉を述べました。

また、創立50周年事業として同クラブから、今年9月開館予定の新垂水図書館の書籍購入に活用してほしいと50万円のご寄附があり、本式典において澤村会長に、本市文化スポーツ局の中山中央図書館長から感謝状を贈呈しました。私からも重ねて御礼申し上げます。

神戸垂水ロータリークラブの今後の益々のご発展を祈念しております。

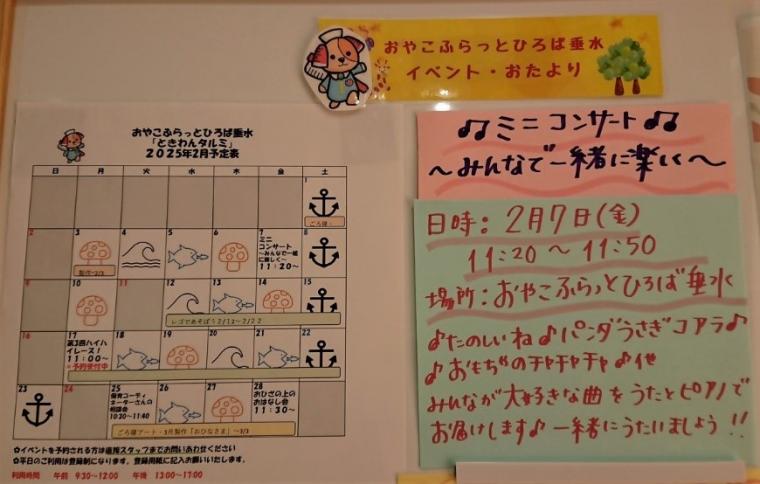

おやこふらっとひろば垂水でのミニコンサート(2月7日)

神戸の芸術文化関係者で組織される「神戸芸術文化会議」と神戸市は、社会貢献事業の一環として、身近で直接芸術文化に触れる機会の少ない皆さんに、その良さを味わっていただこうと芸術文化訪問事業を実施しています。

これまで老人福祉施設などを訪問してきましたが、今年度より新たに保育園などの児童福祉施設も同事業の対象としたことから、このたび、おやこふらっとひろば垂水でのコンサートを開催することになりました。

本日の企画は、神戸クラシック協会の水澤節子様のプロデュースによる歌とピアノ。

まだ歌を歌えるほどの年齢に達していない子ども達も、やさしいソプラノの歌声や「パンダうさぎコアラ」などお馴染みの曲のリズムに合わせ、楽しそうに手を叩いたり踊ったりしていました。そして、何よりも、パパ・ママ達がリラックスした表情で子ども達と一緒に寛いでいる姿が微笑ましく、印象的でした。

冬は寒さが厳しくなると、外で遊ぶのが大変だったり、そもそも外出するのが億劫になったりします。そんなときでも子ども達を安心して連れて来られる、おやこふらっとひろばの存在はありがたいというお声もいただきました(エントランス付近は、写真のとおりベビーカーでいっぱいです)。

今回は神戸芸術文化会議のご協力により、初めてこのようなコンサートの開催が実現しました。今後さらに、親子が共に楽しみ寛げるようなイベントも増やせるよう、区役所としても支援していきます。

「エコノバちよがおか」開設(2月7日)

神戸市では、プラスチックのリサイクルと地域交流の場づくりを目的として、資源回収ステーション(昨年8月からは「エコノバ」という愛称)の開設が進められています。

このたび、区内で4ヶ所目(昨年2月21日・7月16日区長日記参照)、全市で40ヶ所目となるステーション、「エコノバちよがおか」が開設されました。こちらでは、つめかえパック・ペットボトルキャップ・歯ブラシ・プチプチ(気泡緩衝材)を回収します。

本日は、開設に合わせ、千代が丘小学校の4年生55名の環境学習があると聞きましたので、千代が丘地域福祉センターをちょっと覗いてみました。

私が到着前の、千代が丘ふれまち協の妻木委員長によるご挨拶、環境局の近藤副局長の説明の場面は、職員が写真を撮ってくれていました。

私は、参加した児童全員による資源ごみの回収ボックスへの投入から視察しました。歯ブラシは、グリップがついているものとないものをしっかり分別しますので、その区別がちょっと難しかったかもしれません。

そして、「プラ島太郎」の動画視聴を含め、環境局職員による資源循環の話。皆さん、熱心に聞いていましたよ。

一通りの説明が終わり、私はセンターを後にしましたが、その後子ども達から「なぜ、ペットボトルキャップのリサイクルは難しいのか」「リサイクルできないプラスチックはあるのか」など、鋭い質問があったそうです。子ども達は資源ごみへの関心も高いですし、よく勉強していますね。

最後に山岸校長先生から、知識として知っているだけでなく、みんなが実際に行動することが大切というお話もあったようです。

千代が丘では、クリスマス会のようなみんなで楽しむことが目的の地域交流のほか、命の感動体験や防災学習など、地域と学校が一体となって様々な分野に取り組んでいます。本日のように、学校の授業の一環として、地域福祉センターでの学習機会が設けられているのは大変素晴らしいことだと思いました。

今後、子ども達もぜひエコノバに立ち寄って、資源ごみの回収に協力してくださいね。

たるみ防災フェア(2月1日)

垂水防火安全協会主催の「たるみ防災フェア」は、例年11月の火災予防週間の頃の開催でしたが、今年度は、大震災から30年を迎えるのを機に、主催者に垂水消防署・垂水区役所も加わり、先述の垂水区総合防災訓練の日に合わせて本日午後の開催としました。

レバンテホール内のステージイベントでは、まず、永年にわたり垂水区の安全・安心なまちづくりに貢献された方や団体への功績を称える「たるみ賞」の表彰式。

今回は、地域団体の部から「東舞子婦人会」(懸橋会長)と「多聞南ふれあいのまちづくり協議会」(井奥副委員長)、事業所の部から「神戸市垂水区医師会」(久保会長)、個人の部から「垂水消防団塩屋分団 岸部分団長」が受賞されました。

また、今年度はたるみ賞に加え、「震災30年特別功労賞」として、県立舞子高等学校環境防災科(富永校長)が表彰されました。

皆さま、誠におめでとうございます!

続いて、コーラス演奏。

本多聞中学校・福田中学校生徒、県立星陵高校生徒がそれぞれ2曲ずつ歌い、最後は合同で「しあわせ運べるように」を。この曲を聴くといつも目頭が熱くなりますが、本日も改めて30年間のいろんな記憶が蘇りました。参加者の皆さんも感極まったのではないでしょうか。心に染み入る素晴らしい歌声でした。

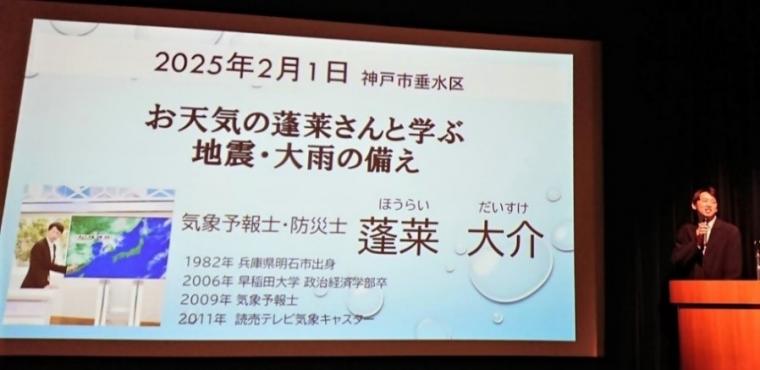

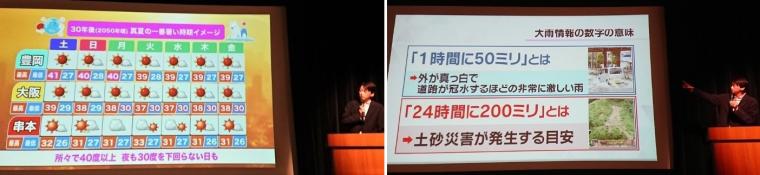

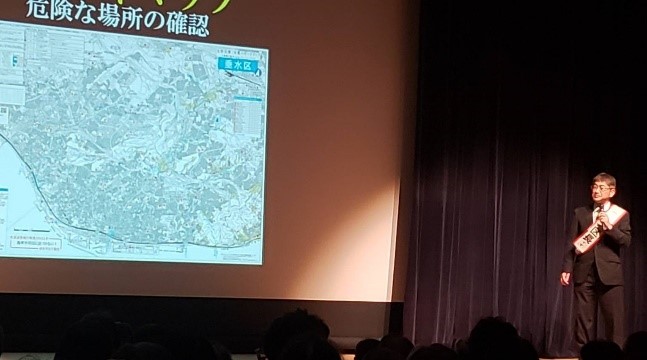

休憩を挟み、気象予報士・防災士で、テレビの天気予報でもお馴染みの、蓬莱大介さんによる「お天気の蓬莱さんと学ぶ地震・大雨の備え」と題しての講演。主なポイントを紹介します。

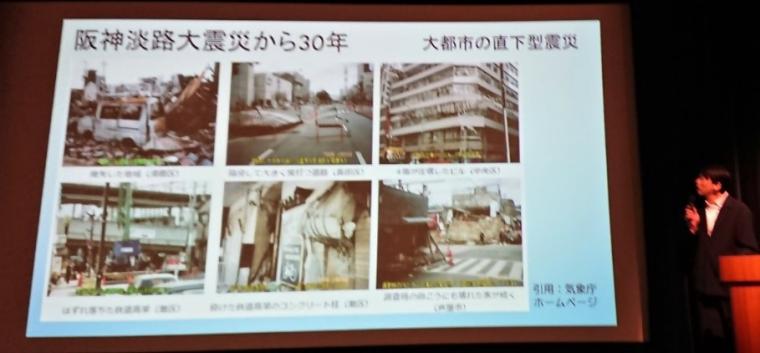

蓬莱さんは明石市出身で、昔、垂水の塾に通い、マリンピア神戸にもよく来ていたことなど、垂水との関わりを交えた自己紹介をされた後、初めに、阪神・淡路大震災以降の大地震の概要や特徴などについて触れられました。

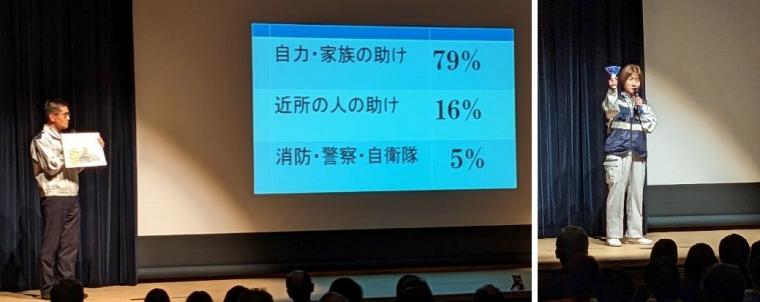

まず生き延びるためには「津波」「家屋の倒壊」「火災」に巻き込まれないようにすること、大震災の教訓の「自助・共助・公助」については7時02分1秒の割合で備えること、ハザードマップを改めて確認することなどを話されました。

次に、2050年頃の真夏の天気予報のイメージを紹介しながら、今後さらに猛暑・酷暑は進むこと、また、大雨は「激甚化」「集中化」「頻発化」「極端化」し、「1時間に50ミリ」などの大雨情報の数字の意味を理解し、避難することの重要性などを説明されました。

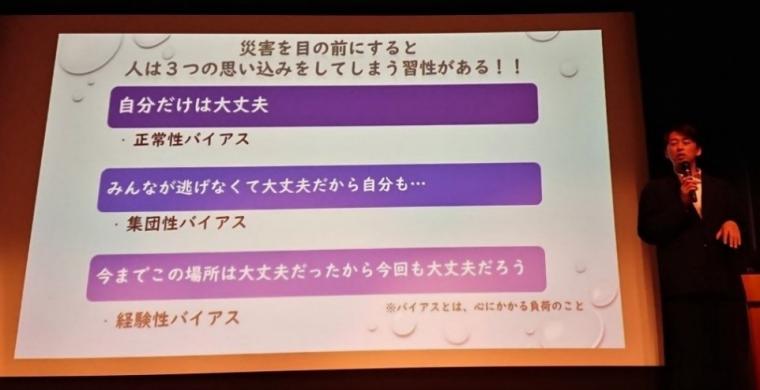

そして最後に、防災を行動に移すには「自分のためではなく、愛する家族や身内を守るため」と考え、「災害を目の前にするとしてしまう3つの思い込みを払拭し、自らできる行動を今日から一つでもしていきましょう」と訴えました。

蓬莱さんは、終始わかりやすい言葉で丁寧に講演され、ホールいっぱいに詰めかけた参加者の理解・満足度はとても高かったと思います。プロの話しぶり、大変参考になりました。私も見習わないといけませんね。蓬莱さんのテレビでのご活躍、今後も注目していきたいです(立場上、某局の天気予報の視聴だけを推奨できませんが:笑)。

その他、垂水区文化センター内では、体験イベントとして、舞子高校環境防災科による「ひまわり防災楽習迷路」、垂水消防署による「火災疑似体験AR」、神戸学院大学・防災女子による「カンタン!おいしい災害ごはん」、日本気象予報士会関西支部による「雪の結晶づくりと防災のお話」を実施。どのブースも人気でした。

防災は人の命が関わる非常に重要なテーマですが、実際のところ、しんどいとか面倒くさいとか、いつ来るかもわからないものに備えるのは無駄が多いといったネガティブな感情から、最初の一歩が踏み出せないことが多くあるのではないでしょうか。そういった意味では、本日の講演会・体験イベントのような、親しみやすく、楽しい要素を盛り込んだ取り組みはとても有意義で効果的だと思います。

引き続き、関係機関などと連携しながら、区役所として防災の取り組みを推進していきます。

垂水区総合防災訓練(2月1日)

先月、阪神・淡路大震災から30年を迎え、垂水区・震災30年事業もいよいよ大詰め。

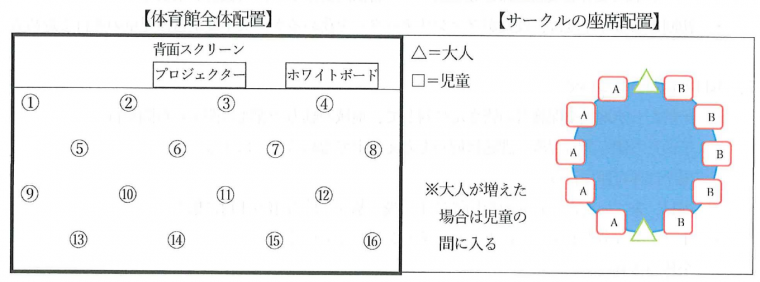

本日、午前午後に開催した二つの行事のうち、午前は垂水小学校での今年度の標記訓練。垂水ふれあいのまちづくり協議会(垂水防災福祉コミュニティ)との共催です。

9時に開会式。朝から、国会・県会・市会の先生方などの来賓も含め、多くの方々に参加いただきました。

体育館の北側半分を使って、まずはAED・応急処置訓練。

2分間手当てをし続けるというゲーム的な要素もあり、子ども達にとても人気でした。

10時過ぎには、避難所開設・運営訓練を。先ほどの訓練と同様に、子どもも大人も入り混じって体験されていました。

並行して、体育館の南半分には、コープこうべ、垂水区社会福祉協議会、垂水区自立支援協議会、垂水警察署、垂水消防団などの機関団体によるブース展示が設けられ、どれも大変好評でした。

今年度の会場は体育館内のみでしたが、約250名の参加がありました。

垂水ふれあいのまちづくり協議会の濱田委員長、垂水小学校の関係者など、訓練の開催に協力いただいた方々、参加された皆さま、誠にありがとうございました。

つい先月、南海トラフ巨大地震の30年以内の発生確率が80%以上に引き上げられたところです。また、年々大雨による被害が甚大化するなど、改めて、今後起こり得る災害に警戒していかなければなりません。本日の訓練の経験を活かし、備えていきましょう。

東舞子地域未来会議(1月31日)

東舞子小学校で開催された標記会議。卒業を控え、校区の関係上、歌敷山中学校・星陵台中学校(と私学など)に分かれて進学する6年生と、地域住民や保護者とが、地域の魅力や課題、これからの東舞子についてともに考え、語り合うという経験をしてほしいとの思いから企画されたと聞き、覗いてみることにしました。

同校にとって初の試みとのことで、江崎校長の熱い思いが伝わってきました。

事前に、児童から地域住民への質問会が行われ、ごみ・タバコ、交通マナー、防災・防犯、お店、公園、空き家関係など、さまざまな地域課題が洗い出されたようです。

質問会を経て、子ども達はそれらに対する解決方法を考え、今回の会議で提案する、という流れでした。

本日は、午前中の3・4校時に、6年生(4クラス・約160人)と30名を超える地域・保護者の方々が体育館に集まり、児童4~5人1組の班2つに、大人を2人程度加えたサークルが計16つ作られ、校長先生自らファシリテーターを務められて、会議を進めました。

子ども達は、課題に対する解決方法について、キーワードを記した画用紙5枚をもとに、各班3分程度のプレゼンを行い、意見を交換し合います。

地域や保護者の方々のお話もしっかり聞きます。

そして、他のサークルに移動していきながら、いろんな課題を共有し、意見交換を進めます。

私もサークルに加わり、順次場所を移動して、子ども達の提案を聞いて回りました。

私が意見交換に加わった班は、ごみ問題をテーマとして取り上げたところが多かったです。その他はどうだったのかなと気にしていたところ、代表して舞台で発表した班は、南海トラフ地震に対する備えについて話していました。自らが行動していく必要性を説いた素晴らしい提案でした。

最後に、私からもコメント。「私が小学生だった頃、皆さんのような立派な考えを持っていなかったですよ。これからも社会に興味を持ってください。皆さんの力で東舞子、垂水、神戸、そして日本、世界をより良いものにしていきましょう。」と伝えました。

会議の間、子ども達は終始、素晴らしい表情で取り組んでいて、それが嬉しく、私のほうが元気をもらいました。また、退場の際に、体育館から階下にかけて花道をつくってくれていて、握手もたくさん求められました。皆さんとのふれ合い、ずっと忘れませんよ。

皆さんの力があれば、東舞子・垂水の将来は明るいです!皆さん、これからも頑張ってくださいね!

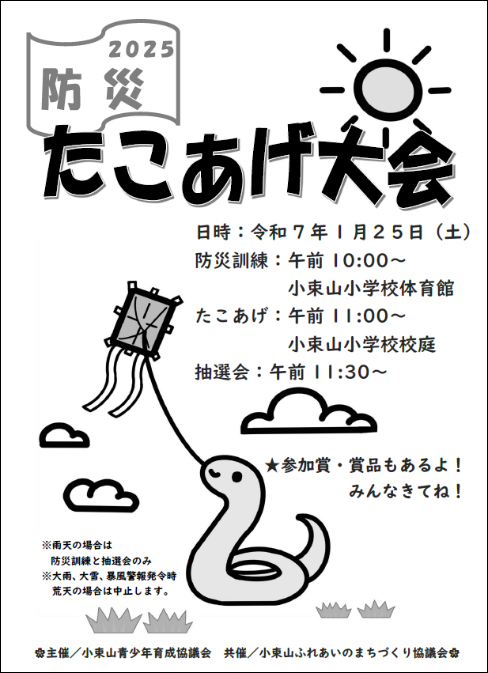

小束山 防災たこあげ大会(1月25日)

阪神・淡路大震災から30年を迎えたこの時期、各地で防災訓練が実施されています。

本日は、小束山小学校で行われた訓練を視察しました。

より多くの子ども達の参加を求めるため、たこあげ大会も同時に開催。小束山青少年育成協議会主催・小束山ふれあいのまちづくり協議会、両会の代表を務められている吉村委員長、工夫されていますね。

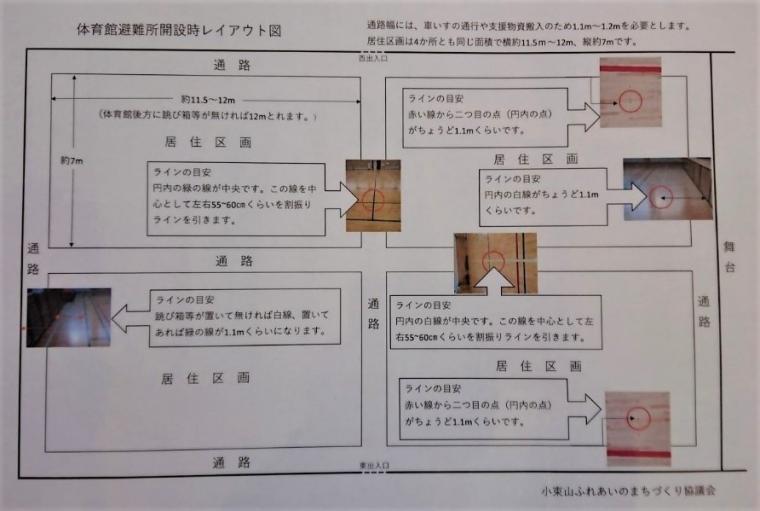

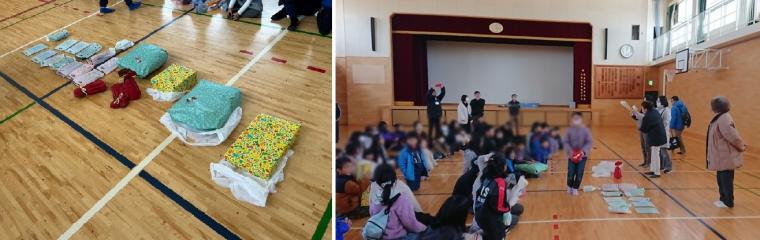

訓練は「避難した人が自ら、避難所運営ができるようになる」ことをテーマに、2つの班に分かれ、1班がまず、体育館で避難所開設の訓練。車いすの通行や支援物資搬入のために、1.1mの通路を中央と周囲に配し、体育館内を4つの区画に分けるよう計画されていました。

このレイアウト図に基づき、区画を分けていきます。(写真の黄緑色の養生テープが区画線)

2班は多目的室でAED講習を受講。皆さん、熱心に話を聴き、操作も習得していました。

その後、体育館に戻ってきた2班(避難者)を、1班が避難区分場所に誘導し、吉村委員長から改めて、避難所を開設するにあたっての流れ・留意点などが話されました。

そして、1,2班が体育館と多目的室とを交替し、訓練は続きました。

今回は段ボールベッドやテントの組み立てはありませんでしたが、避難所でどれくらいの人数が収容できるのかがイメージできたのではないでしょうか。

訓練が一通り終わると、子ども達はたこあげを。

どのたこも高くあがっていました。風が強い日で良かったですね。

その間、消防署員による訓練の講評を踏まえ、青少協・ふれまち協のスタッフは、本日見つかった課題などを確認していました。

最後は、子ども達お待ちかねの抽選会。当選した子どもは好きなものを選べるスタイル。やはり、大きな包みの景品からなくなっていきました(笑)。

本日は、昨年開催した「明石海峡大橋の見える風景画展」受賞者の参加もありました。いろんな場面で頑張っている子どもやご家族を見かけると、こちらも嬉しくなりますね。

この日は寒さが身にしみる日でしたが、子ども達の笑顔に元気をもらいました。まだまだ寒い日が続きますが、私も頑張って乗り切っていきたいと思います。依然、インフルエンザが流行しています。皆さま、くれぐれもご自愛を。

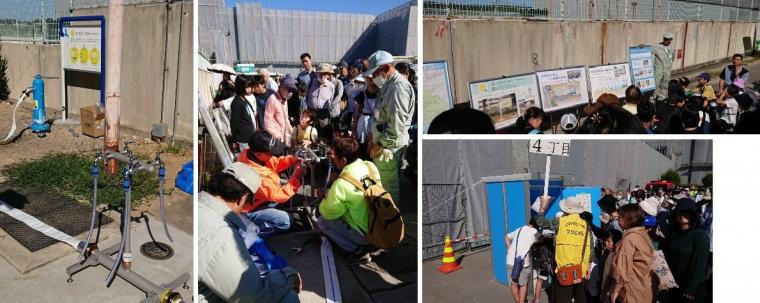

震災対応訓練~震災30年を未来につなぐ~(1月17日)

本日、阪神・淡路大震災から30年を迎えました。その節目の日に実施された、神戸市消防局が積み重ねてきた取り組み、経験を未来へつなぐための訓練を視察しました。

場所は昨年11月にリニューアルオープンした「三井アウトレットパーク マリンピア神戸」北側駐車場付近。同社の従業員、霞ヶ丘防災福祉コミュニティ、歌敷山中学校防災ジュニアチーム、垂水消防団、垂水消防署、神戸市消防局警防課本部機動中隊など、約70名が参加しました。

8時20分、大地震が発生しマリンピア神戸2階フードコートで火災が発生した前提で、訓練開始。

地震の際に「まず低く、頭を守り、動かない」を身につける「シェイクアウト訓練」は、ジュニアチームのみんなもしっかり対応できていましたよ。

次に、建物から避難してきたケガ人をジュニアチームが手当てし、並行してマリンピア神戸の自衛消防隊による初期消火訓練も。

続いて、逃げ遅れて屋上に取り残された人がいるとの連絡が。

ドローンを飛ばして上空から状況を確認し、高度救助隊が屋上と地上をロープでつなぎ、救出します。

そして、ポンプ車2台が到着し、ジュニアチーム・防コミ・消防団・消防署による一斉放水訓練。

びしょ濡れになった訓練者もたくさんといたと思います。風邪を引いてないか心配です。

約1時間、消防局による本格的な訓練に、地域の方も加わるというのは、貴重な機会だったと思います。

特に、昨年度区内で初めて結成された歌敷山中学校防災ジュニアチームの奮闘ぶりを初めて見ることができ、良かったです。今年度の2期生は女子が多く、いきいきと活動されていたのが印象的でした。

また、星野垂水消防署長が結びの挨拶でおっしゃっていたとおり、1月17日の本日、こうした訓練を行うことができたのは、非常に意義のあることだと感じました。

引き続き、垂水区の地域防災力を上げていけるよう、頑張っていきましょう!

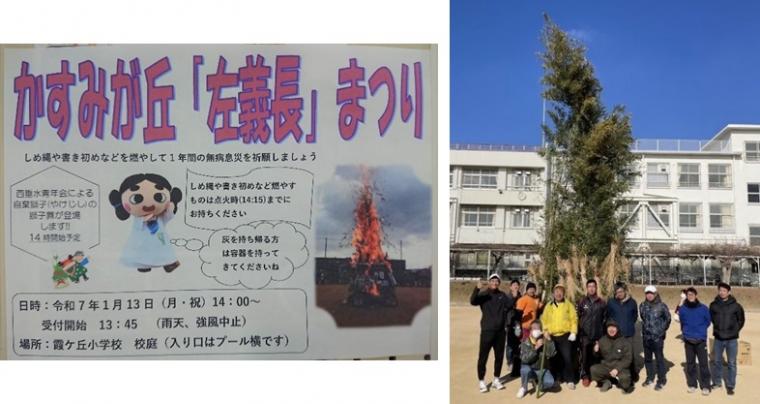

霞ヶ丘 左義長(1月13日)

今月、区内数か所で左義長が行われています。本日は、霞ヶ丘青少年育成協議会主催、霞ヶ丘小学校校庭での左義長を覗いてみました。

青少協の澤村会長はじめ「霞ヶ丘おやじの会」のメンバーが竹笹を作られたようです。ご苦労様です。

14時から、澤村会長の挨拶に続き、西垂水青年会による自棄獅子(やけじし)の獅子舞が始まりました。

高く伸びたり伏せたりと、獅子の動きに観衆は魅了されます。

獅子が近づいてくると、小学生は喜んで噛まれに向かいますが、未就学児の多くは泣き叫んで、その様子が面白いですね。

そして14時15分頃、竹笹に点火。一気に燃え上がります。

が、10分ほどでほとんど焼き尽くしました。消防団員が火の管理をしてくれているので、安心です。

点火から約30分でほぼ灰となり、それを持ち帰る人の長蛇の列が出来ていました。毎年恒例なので、皆さん準備がいいですね。しっかり容器を持参されていました。

入口付近では、ふれまち協の皆さんのご協力で、豚汁が振る舞われ、私も美味しくいただきました。作っていただいた方々、ありがとうございました。

風は冷たかったですが、竹笹が燃える炎を見ていると、とても温かく穏やかな気持ちになりました。

皆さまの今年1年の無病息災をお祈りします。

第59回新春防火たこあげ大会(1月13日)

昨年、神戸市子ども会連合会は60周年を迎えました。その設立のすぐあとから始められ今回で59回目、恒例の新春たこあげ大会に参加するため、舞子公園に向かいました。

オープニングを飾った「ポピーズ」のチアダンスのあと、開会挨拶をされた、垂水区子ども会連合会の原田会長は、毎年この大会の参加者が増えていること、本日も晴天のもとで開催できることにご満足の様子でした。

(原田会長が58回目とおっしゃっていたので、私も同様に挨拶で言ってしまいました。59回目でしたね:苦笑)

10時前に、たこあげスタート。

私も昨年同様、垂水防火安全協会会長・垂水消防署長・舞子公園事務所長ら、他の来賓とともに、たこの審査に加わりました。子ども達が想いを込めて描いた絵柄を見るのは楽しいものです。

本日は、昨年と違ってはじめから強い風が吹き、時々綺麗にあがっているたこを見かけたものの、風が急に止んだり、吹き方が一様でなかったりして、全体的にはたこを高くあげるのに苦労していた感じでした。

特に、「消防隊に変身した、ちょっとより目のごしきまろだこ」は、応援していたにもかかわらず、なかなかコントロールできず、うまくあげられてなかったです。まろはバランスが悪いのかな(笑)。

1時間余りのたこあげのあと、ポピーズとの共演も含め、神戸市消防音楽隊の演奏も楽しみました。

そして、12時前から表彰式。区長賞は、小学3年の大谷美遥(みはる)さんを選定しました。たこには、まるで年賀状のように、いろんなかわいい絵柄が描かれていて、お父さんと力を合わせてたこをあげている姿も良かったですよ。

来年のたこあげはいよいよ60回目。どんなたこが登場するのか、今から楽しみにしています。

補足:

昨年度同様、甲子園ボウルで使用された芝生が、昨年末に舞子公園に移設されました。

(参考:県記者発表資料「甲子園ボウルの芝生を舞子公園に移設して再利用」)

今回のたこあげ大会の会場となった孫文記念館の北側広場の大半(2,200平方メートル)を占めます。寒い時期なので、本日の時点ではわかりにくかったと思いますが、5月のたるみっこまつりの時期には青々とした芝生になっていることでしょう。皆さん、暖かくなったら、こちらでゆっくりくつろいでくださいね。

全市総合防災訓練(1月11日)

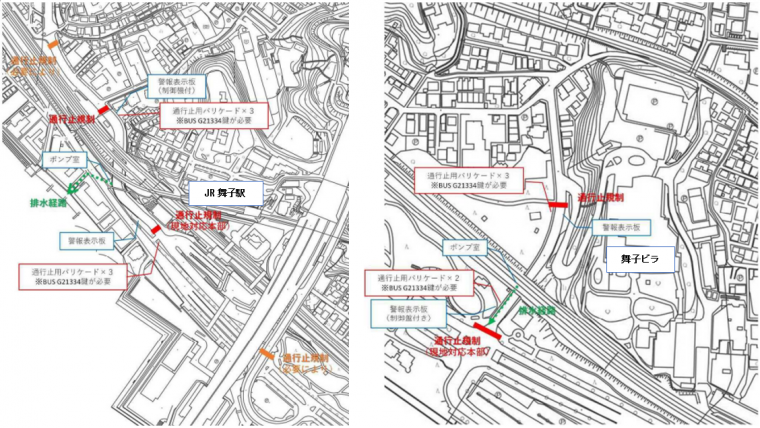

本日9時、紀伊水道を震源とするマグニチュード9.0の大地震が発生し、垂水区で震度6強を観測、9時3分に大津波警報が発表された前提で、全市総合防災訓練を行いました。

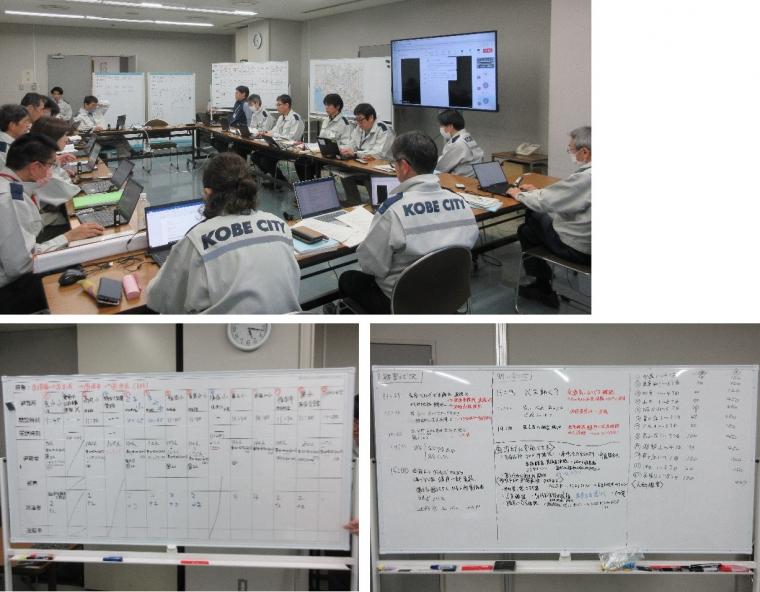

毎年この時期に区災害対策隊本部の運営訓練を行っていますが、今年は阪神・淡路大震災から30年を迎えるにあたり、自宅が区役所まで徒歩で30分未満の職員(直近動員職員)も発災と同時に参集し、市長・副市長も自宅から最寄りの消防署を経由し消防車両で登庁。市災害対策本部と各区の本部とをウェブでつなぎ、初動から刻々と変化する状況に合わせ、情報収集・対応を行う本番さながらの訓練となりました。

当区では実際に災害対策本部が設置される区役所3階の会議室で、まず、庁舎に被害がないか確認のうえ、市災害対策本部等と連絡を取りながら、刻々と入って来る情報をホワイトボードに書き込んでいきます。

10時23分には、ほぼ想定どおり高さ1mの津波を観測したとの情報。南海トラフ地震による津波が垂水区に到達するのは約80分と、安全な場所に避難するには十分な時間があるように感じがしますが、区の職員が参集し実際に対応していくにはあまり時間がないことを実感しました。

そして11時30分、市長を本部長とする市災害対策本部の第1回本部員会議開始。全市の被害状況や市の対応方針などが共有されます。直近動員職員は、図上訓練も行いました。

その後も、状況の変化に応じた対応を取っていきましたが、特に垂水区三師会(医師会・歯科医師会・薬剤師会)とは、昨年10月31日に災害対応訓練を実施していましたので、災害時医療救護本部の立ち上げの確認はスムーズにできたと思います。

そして、16時15分には第2回本部員会議が開催されるなど、訓練は暗くなる時間帯まで続きました。

区の災害対応に必要な事項は、区防災組織計画に記載していますが、本日の訓練で、実際に時系列で対応していると、特に関係機関との連携や役割分担など、細部が不明確な部分があることを改めて感じました。本日浮き彫りとなった課題をしっかり整理のうえ、対応していきたいと思います。

区としては災害への備えを今後も着実にやってまいりますが、南海トラフ地震による被害のような甚大かつ広域に渡る被害が発生した場合、公助は迅速に隅々には行き渡らず、まずは区民の皆さまの自助・共助が必要となります。

来る2月1日には、区総合防災訓練とたるみ防災フェアを開催しますので、これらもぜひ、皆さまのご参加をお願いするとともに、阪神・淡路大震災から30年を迎えるにあたり、今一度、将来起こり得る災害への備えについて、ご家族などで話し合い、対応いただきたいと思います。

(仮称)「たるみSIO(しお)6プロジェクト」始動!(1月10日)

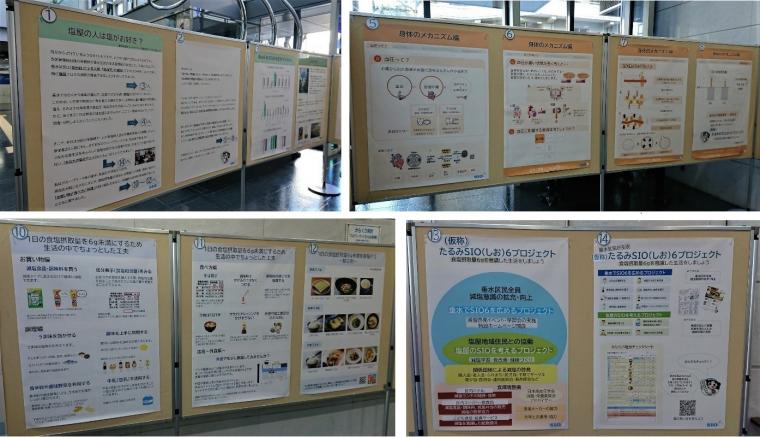

昨年11月13日の区長日記「塩屋の人は塩がお好き?」でイントロを、12月17日の記者発表資料で、区民の1日の塩分摂取量を目標6gとする減塩プロジェクトの始動を発表しました。いよいよ本日、区役所(レバンテ2番館)1階ロビーで、そのお披露目パネル展示を開始しました。

なぜ、本日からのスタートかというと、明日1月11日が「塩の日」で、1569年、上杉謙信が交戦中の武田信玄の領民に塩を送ったことにちなんだ日だからです。

「敵に塩を送る」とは「敵の弱みにつけ込まず、逆にその逆境から救うこと」という意味のことわざ。

そのように、当区の保健師が「区民の皆さまの塩分の取り過ぎ=弱み(!?)につけ込ませず、皆さまを高血圧から救う」一心でこのプロジェクトをスタートしました!

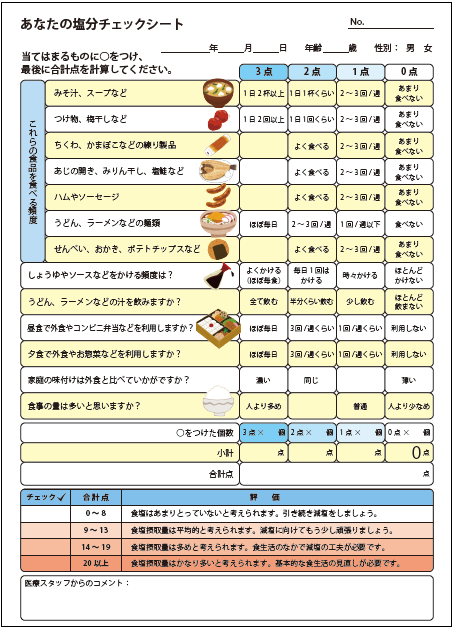

展示は、当プロジェクトの趣旨に始まり、後期高齢者医療データから見た垂水区の疾患特性、高血圧を引き起こすメカニズム、1日の食塩摂取量を6gにするための工夫などについて、解説しています。

「あなたの塩分チェックシート」も据え置きしています。皆さまもぜひご記入のうえ、回収ボックスに投函してください。区民の皆さまの塩分摂取の状況を把握するのに役立ちます。

パネル展示は1月16日までですが、2月17日(月曜)には、舞子ビラで「たるみ減塩ランチ会」を開催します。減塩食品や調味料を使用した舞子ビラ料理長考案のランチを試食し、美味しく減塩する工夫を体験いただき、塩と血圧のお話をお聴きいただきます。こちらも奮ってご参加を。

今後さらに、健康学習や、減塩食品や調味料を身近に感じ手に入れやすい食環境整備の実施、各種団体との協力した啓発体制の確立などを通じて、垂水区全体に「SIO6」を広め、特に塩屋地区には重点的に減塩を推進してまいります。

生活習慣と高血圧との因果関係の把握、減塩の取り組みとその効果のデータ把握・分析などには、区民の皆さまのご協力が不可欠です。息の長い取り組みになりますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

勾玉が「6」なのがポイントです。かわいいでしょ(笑)。

補足:

プロジェクト名に(仮称)がついているのが気になりませんか? 副題に「垂水区民と進める減塩プロジェクト」とあるように、区民が主役のプロジェクトです。区民の皆さまの減塩意識が定着し始めたら、(仮称)を外したいと考えています。是非とも早い時期にそうなるよう、取り組んでいきましょう。

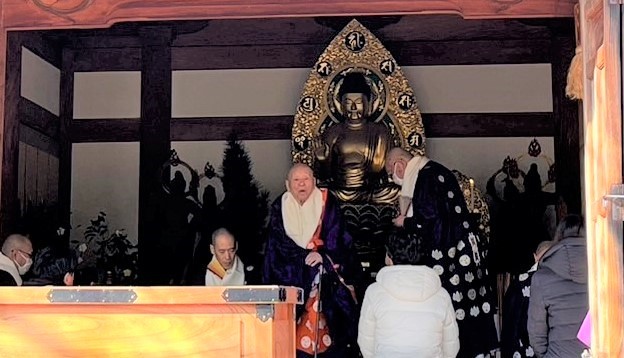

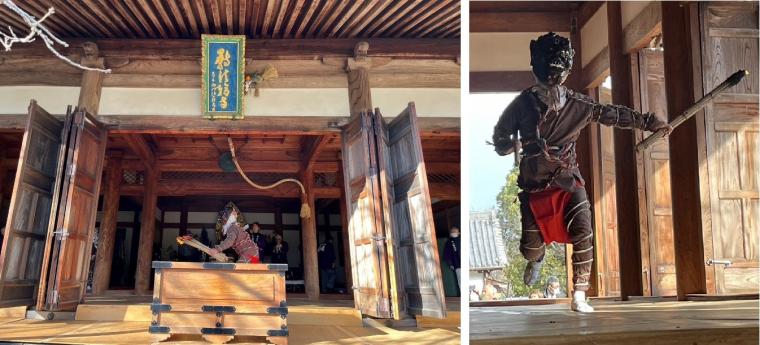

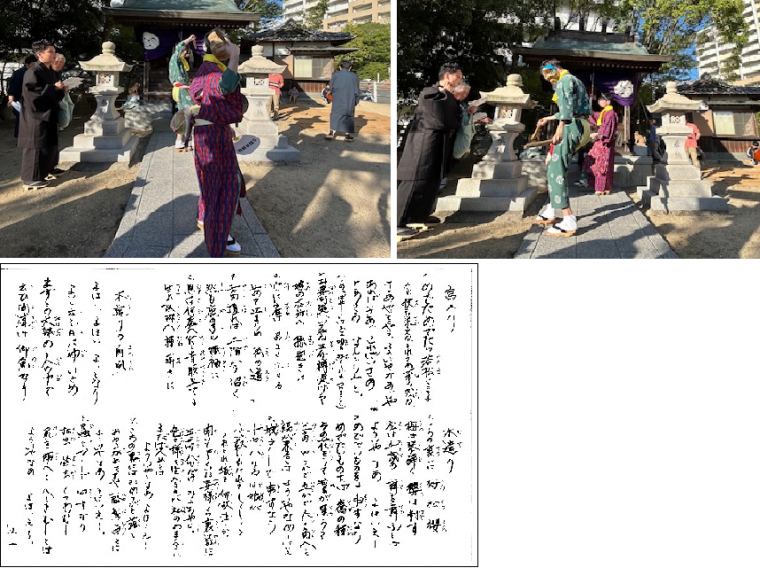

転法輪寺 追儺式(1月7日)

昨年観ることができず、気になっていた転法輪寺の追儺式、今年は観に来ることができました。

14時に住職や地域の方などが本堂に入り、般若心経に合わせて杖で床を突く「小突(こつき)」が始まりました。

15分ほどの修法のあと、名誉住職が参拝者に向けてご挨拶。年男(今年96歳)とのこと。ご立派です!

その後まず、子鬼4匹が樫の棒を床に打ち付けて踊ります。

続いて、太郎鬼が松明を持って、「走り」と呼ばれる単独の踊りを行います。

次に、椎の木を造花で飾ったハナを参拝客に投げた後、子鬼の踊り、太郎鬼、次郎鬼、ババ鬼の踊りが、先ほどの「走りも」含め7回半繰り返されます。

途中、3匹の鬼が木製の斧・槌・槍で、参拝客の頭を撫でて邪気を追い払います。

私もしっかり撫でてもらいました。邪気が追い払えたと思います(笑)。

そして、鬼3匹が斧・槌・槍で鏡餅を突く「餅割り」も。

最後は、餅やお供え物が参拝者に撒かれ、終了。

本日は区の職員が本堂に上がらせていただいたので、迫力ある写真を掲載できたと思いますが、それでも、写真だけではその雰囲気を伝えられません。区の伝統芸能HPで過去開催時の動画もご覧ください。

昨年・今年で、区内に残る三つ(明王寺、多聞寺、転法輪寺)の追儺式すべてを観ることができ、垂水の新春伝統行事の素晴らしさを実感しました。行事の継承に尽力されている皆さまに敬意を表するとともに、引き続き、区役所としても支援していきたいと思います。

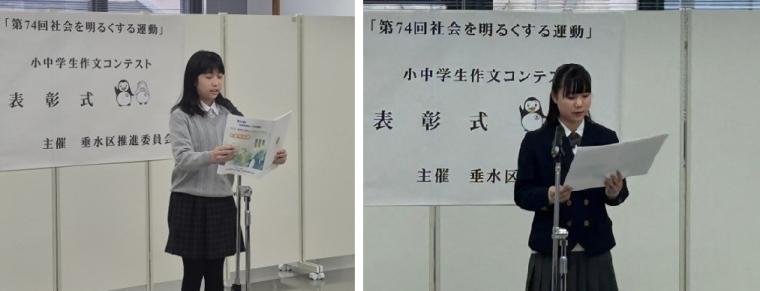

「第74回社会を明るくする運動」作文コンテスト 垂水区表彰式(1月6日)

毎年、「社会を明るくする運動」の一環で、区内の小中学生に対し作文募集をしております。

今年度は区内の小学生621名、中学生268名から応募があり、一次選考のうえ、小・中学生3点ずつ、計6点を兵庫県推進委員会へ推薦しました。その結果、乙木小学校6年 中野心音さんの作品が神戸保護観察所長賞をされました。本日は、他5名の垂水区推進委員会委員長賞も含め、それぞれ受賞者のうち、出席された4名に表彰状を授与しました。

中野心音さんの作品の題名は「信じること」。保護司をされているおじいちゃんからの話をもとに「人が立ち直るために一番大事なのは、信じて話を聞いてくれる人の存在」であり、「友達が困っていたり悩んでいたりしたら、声をかけて話を聞いてあげられる人になりたい」と綴られていました。小学6年生とは思えないしっかりした考えが、私だけでなく審査に加わった皆さんの心に伝わったのだと思いました。

(神戸保護観察所長賞 中野 心音さん)

他の受賞作も総じて「人と人のつながり」について述べられており、間もなく阪神・淡路大震災から30年を迎えるこの時期に、被災地・神戸が大事にしてきた「絆」の重要性を改めて感じる、とても意義のある表彰式でしたと、私からコメントしお祝いの言葉を申し上げました。

表彰状授与のあと、小中学それぞれの代表、中野心音さん・川上梨香さんから作品の朗読をしていただきました。黙読と比較してご本人の考えがより鮮明に伝わってきて、貴重な時間でした。

今回の受賞された皆さんは、本当に綺麗な眼をされていて、こちらの気持ちも温かくなりました。美しい心を持つとそれは表情にも表れるものだと改めて思いました。皆さん、今後もその綺麗な眼で頑張ってくださいね。さらなる活躍を願っております。

そして、来年度もまた、素晴らしい作品が応募されることを期待いたします。

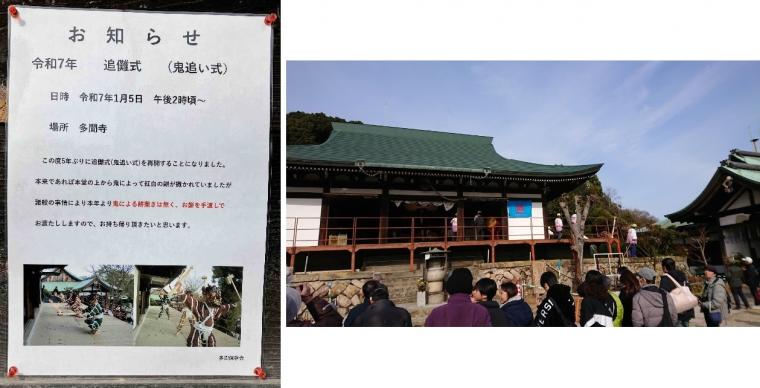

多聞寺 追儺式(1月5日)

新年あけましておめでとうございます。仕事始めはまだですが、本日の新春行事が私の新年初仕事です。昨年観ることができなかった多聞寺の追儺式を紹介します。

多聞寺での追儺式(鬼追い)は、源平の合戦で源義経が必勝祈願に訪れたとの言い伝えや、江戸時代に始まったとも言われています。コロナ禍で中断していましたが、今年は5年ぶりに再開されました。

私は、多聞寺には有名なカキツバタの頃など何度か訪れたことはありますが、追儺式は初めて。本堂の前面を臨時に広くして鬼の踊り場をつくっているのを見るのも初めてです。

14時頃から始まった般若心経、観音経、多聞寺独特の初夜導師の作法は30分ほど続いた後、1匹の鬼(婆鬼)の登場。踊った後で、三方に塩を撒きます。

続いて、太郎鬼と次郎鬼も加わり、三匹の鬼が右手に松明、左手にはそれぞれ、木製の剣、鎚、斧を持ち、舞台を駆け踊ります。本来はこのあと鬼が舞台の上から餅を撒き、合わせて16匹の鬼が登場するらしいですが、今年は再開後初めてということで簡素化。鬼が紅白の紙の華を付けた木(ソヨゴというらしいです)を持ったところで、鬼踊りは終了しました。

最後は、餅撒きという形ではなく、参拝客に紅白のお餅とソヨゴの枝が配られました。

(保存会の皆さんが着ておられる法被の背中の鬼が、可愛いですし格好いいですよね。)

行事の途中や終わりには、「こんなん前からやってたん?」「鬼が踊る姿を見る機会は貴重で、面白いね」「来年もあったら観に来よう!」といった声を参拝客から聞きました。多くの方に観に来ていただき、区の伝統行事を応援している立場としても嬉しく思います。

昨年の日記にも書きましたが、追儺式の雰囲気は写真では伝えられません。過去の開催時の様子を区の伝統芸能HPで動画を観ることができますので、そちらもご覧ください。

本日も含め、今年は元旦から晴天の日が続き、素晴らしい新年を迎えることができました。

今年も地域の皆さまの活躍ぶりや、区内の魅力的なスポットや取り組みなどを綴っていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。

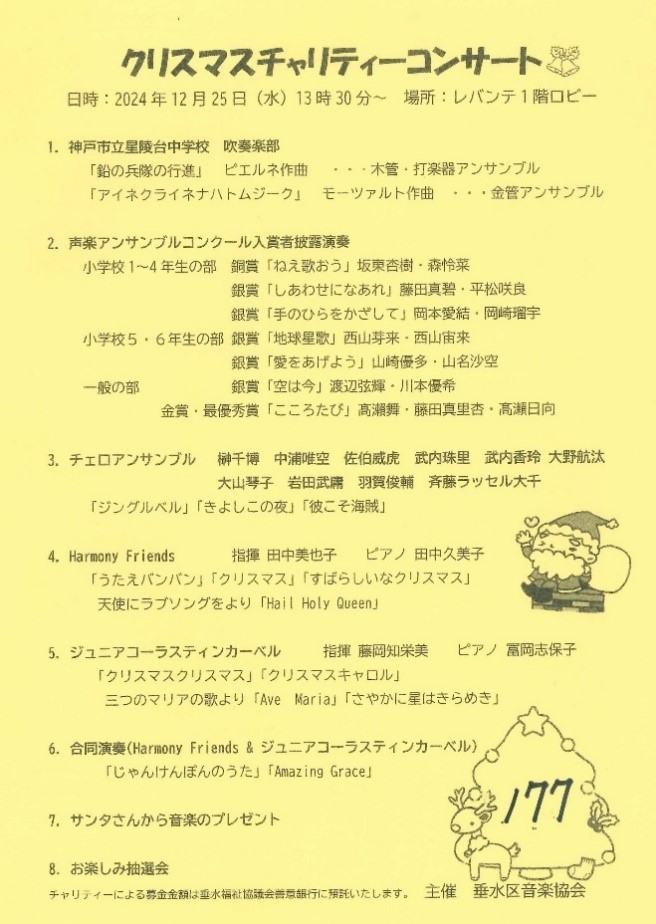

クリスマスチャリティーコンサート2024(12月25日)

垂水区音楽協会主催、区役所1階ロビーでの標記コンサートに今年も参加しました。今回は初めての平日開催です。

13時半開始。私はトップバッターの星陵台中学校吹奏楽部の演奏は観ることができず。でも今年はいろんな行事でその素晴らしい演奏を鑑賞したので、本日は職員が撮った写真の掲載だけで許してくださいね。

私が参加した14時頃以降、すべての演者を紹介したいのですが、ピックアップして記します。

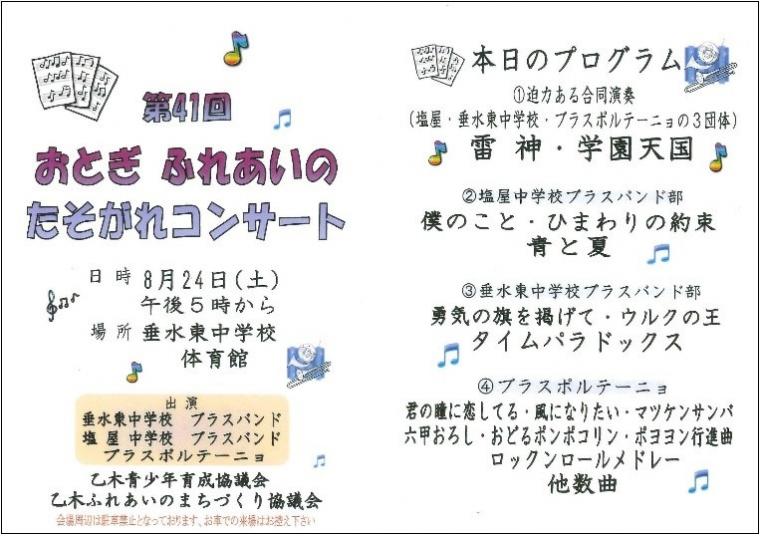

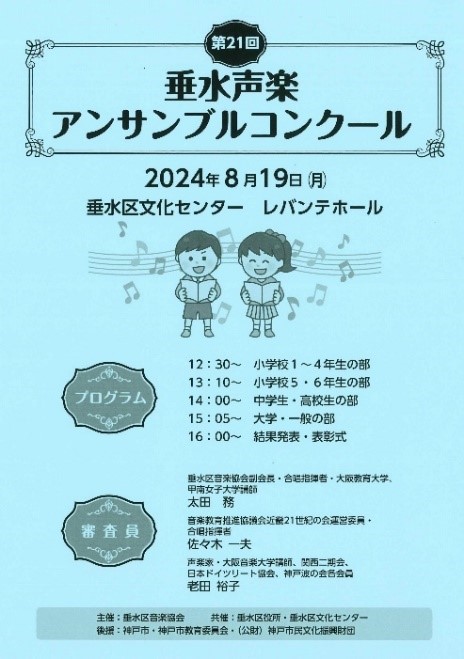

「第21回垂水声楽アンサンブルコンクール」入賞者計7組による演奏。

8月19日のコンクールのリハーサル・本番、11月10日の「響けハーモニー」と、何度も聴いてきましたが、どの組も本日が一番良かったと思います。コンクール後もしっかり練習しているのでしょうね。

チェロアンサンブル。この場所にチェロが9台並ぶことは滅多にないと思います。圧巻でしたよ。

以降、二つのコーラスグループ「Harmony Friends」と「ジュニアコーラスティンカーベル」がそれぞれ歌った後、合同演奏。そのうちの1曲、「じゃんけんぽんのうた」はとにかく歌詞が素晴らしい!

「どっしり構えたグーもいる 切り開いていくチョキもいる 包み込むようなパーもいる みんながいて世界がある~♪」 いやぁ、しびれましたね。

そして、今年も恒例の「サンタさんからの音楽のプレゼント」と「お楽しみ抽選会」がありました。

本日の募金は、区社会福祉協議会の善意銀行に預託されます。皆さんご協力ありがとうございました。

そして、いつも素敵な音楽を楽しむ機会を提供いただいている、垂水区音楽協会の皆さま、今年もありがとうございました!

私の年内の仕事のうち重要なものに「垂水消防団 年末消防特別警戒」の視察激励があります。これも区長日記で取り上げたいのですが、仕事納めの27日夜のため、年内にアップできません。よって、今年の日記は今回が最後になります。

地域でご活躍の皆さま、1年間ありがとうございました。また、お疲れ様でした。どうぞ、良いお年を!

淡路島オニオンズ様からのご寄贈(12月25日)

淡路島を拠点にベースボールスクールを開催されている、株式会社淡路島オニオンズ様から、垂水区社会福祉協議会を通じて、市内の子ども食堂に寄贈したいとの申し出がありました。

本日は、同社代表取締役の野村真治様と、スクール教頭で元阪神タイガースの中西清起様が区役所にお越しになられ、今後近畿二府四県でさらにベースボールスクールを展開していくとともに、子ども食堂への食材の提供や小児科難病病棟への訪問、障がい者ボランティアへの支援などを進めていきたいとの説明を受けました。

中西さんと言えば、昭和60年10月16日、阪神タイガースが21年ぶりのリーグ優勝を神宮球場で決めた時の胴上げ投手。その時高校2年生だった私は、その光景を今でも鮮明に覚えています。そのことを中西さんに伝えると、「今は親御さんも(阪神の優勝は)2003年以降しか、記憶がないですね。」と笑って返されました。それもそのはず、昭和60年の阪神優勝は39年前、昭和はもう二時代前ですからね(苦笑)。

続いて、お米50kgとお菓子の寄贈を受け、ありがたくお預かりました。区内の子ども食堂に届けさせていただきますね。

また、ご両名は垂水区内でのベースボールスクールの開催に意欲を示してくださいました。野球好きの私としても大歓迎ですし、元プロ野球選手による指導に区内の野球少年・少女達も大喜びしてくれるでしょう。その実現に私も力添えしていきたいと思います。

本日は予想外のご寄贈・ご来庁で本当に嬉しかったです。野村様・中西様、ありがとうございました!

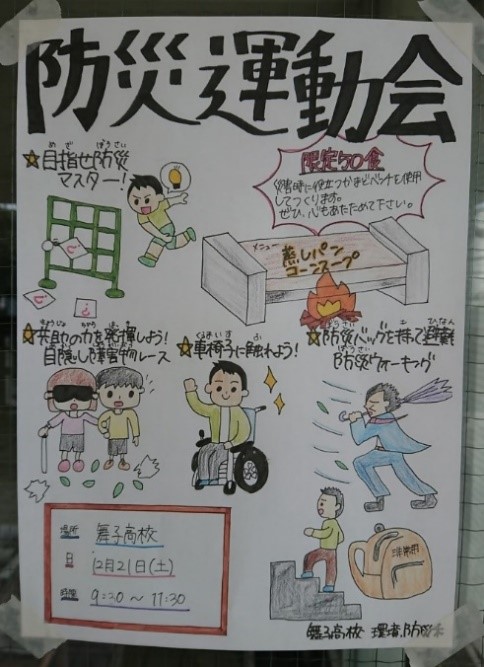

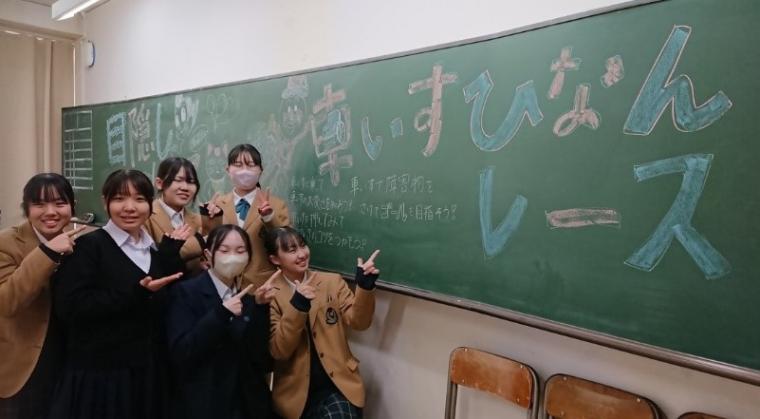

舞子高校 チャリティー防災運動会(12月21日)

舞子高校は国内で唯一、環境防災科を設置している高校です。本日はその趣旨・特色に相応しい催しがあると聞きましたので、視察しました。今年で3回目とのことです。

まず、受付でスタンプラリーの用紙をもらい、校舎内外の4つのコーナーを巡っていきます。

最初は「目隠し・車いす体験」。女子生徒達が元気に迎えてくれました。

「車いすひなん」では、段ボールで作られた段差や坂を乗り越えて、その大変さを体感します。私は押す・乗るの両方をやりました。

「目隠し」による視覚障碍者体験では、私は副区長に介助され、机・コーンで作られた障害物のある狭い通路を通過し、視界が利かない不安な気持ちが良くわかりました。声かけも大事ですね。より実践に近い形を求めるのなら、白い杖があると、なお良いのではとアドバイスしました。

各コーナーの出口には募金箱。集められた募金は垂水区社会福祉協議会に届けられるとのことで、その顧問である私も協力しない訳にはいきません。

2つ目は「防災クイズ」。まずストラックアウトをやって、その数に応じてクイズに移ります。

不正解だと恥ずかしいなと思いましたが、何とか正解。面目を保ちました。

3つ目は「防災ウォーキング・垂直避難レース」。まず、非常用持ち出しリュックの中身の説明。これと先ほどのコーナーは、多聞東での夏のミニイベント(7月7日区長日記参照)でも体験しましたね。

次に、リュックにペットボトルを入れます。私は7本(14kg分)入れました。垂れ下がり具合で、その重さを想像していただけると思います。

その重いリュックを背負って一本道を平均台的に歩き、バランスの取りにくさを体感。また、後ろから引っ張ってもらい、強風に向かって歩くことも体験しました(いじめられている訳ではありません:笑)。

「垂直避難レース」は、リュックを背負ったまま制限時間内に踏み台を何回昇降できるかを競うもの。重さでよろけそうでしたが、何とか暫定3位に食い込みました(笑)。無理して怪我しなくて良かったです。

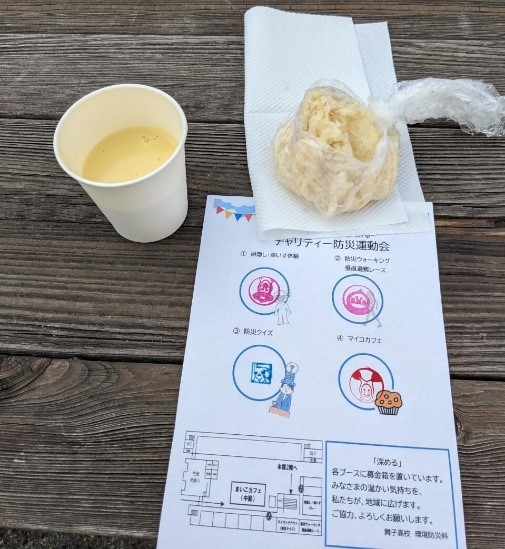

最後は「マイコカフェ」。かまどベンチで作った、コーンスープと蒸しパンをいただきます。

スタンプラリーも終了。入口に「ぜひ、心もあたためてください。」とありましたが、そのとおり、しっかり温まりましたよ。本日は地元の防災コミュニティからの参加者も見かけ、それも良かったと思います。

環境防災科の生徒達は、日頃から地域や行政とも積極的に交流・連携を図り、大活躍してくれています。

2月1日(土曜)開催の「たるみ防災フェア」でも、迷路の中にあるクイズに挑戦して楽しみながら防災について学ぶ「ひまわり防災楽習迷路」が生徒達により行われ、また、同科卒業生有志により、企画展示「語り継ぐ続編~震災30年を越えて伝えていくこと~」も開催されます。皆さん是非お越しください。

(参考:たるみ防災フェア詳細)

本日は、環境防災科の生徒達が高い意識を持って取り組んでいることを改めて実感しましたし、引き続き、彼らを応援し、連携を強めていきたいと思った一日でした。

(学科の性格上、進路に消防や警察、官公庁を選ぶ生徒も多いようです。是非、神戸市役所・神戸市消防も視野に入れてほしいものです。おっと、ついつい人材募集に走ってしまいましたね:笑)

赤い羽根共同募金運動 街頭募金<垂水駅前>(12月21日)

12月8日の舞子駅前に続き、本日は日本ボーイスカウト兵庫連盟神戸第2団とともに、垂水駅前での募金活動に参加しました。

まず、レバンテ2番館1階ロビーに集合した子ども達、約40名に対し、共同募金委員会の小野会長(区社協理事長)と私から激励の言葉を送りました。

続いて、垂水区共同募金委員会事務局(区社協)職員から、共同募金がどのように使われるのかが説明されました。子ども達は本当にしっかり聞いてくれていて、その姿勢に感心しました。

そして、駅の東口・西口に分かれて募金活動。

本日は昨年の垂水駅での活動や先日の舞子駅前での活動に比べると、少し陽が当たり暖かく感じることもありましたが、屋外で1時間ほど立っていると、流石に私は体の芯が冷えていくのを感じました。

それにもかかわらず、子ども達は「赤い羽根共同募金に ご協力を お願いしま~す」と絶え間なく、元気な声を出し続けていました。

子ども達の頑張りにより、本日の募金額は、昨年こちらで行った活動による額を大きく上回ったようです。私も、募金箱にお札を入れていただいた方を昨年より多く見かけました。募金いただいた皆さま、誠にありがとうございました。

今年の街頭募金はこれで終了ですが、今年度の赤い羽根共同募金は年明けから拡大期間に入り、3月末までとなっています。引き続きご協力よろしくお願いします。

東舞子クリスマス会(12月19日)

昨年に続き、東舞子地区民生委員児童委員協議会主催の苔谷公園コミュニティセンターでのクリスマス会に参加しました。

天井から吊るされている飾り付け、窓ガラスの装飾、そして「お迎えキャロル」のクリスマスソングなど、それぞれ昨年よりパワーアップされています。

はじめのことばを述べられた伊藤会長は、このような雰囲気で今年もまたクリスマス会を開催できることに感慨深い様子で、小学2年生の女の子の「まごころを込めてカードを作りました」との心温まるエピソードも紹介いただきました。伊藤会長のおもてなしの気持ちは子ども達にもしっかり広がっていますね。

くつろぎTIMEでは、その子ども達が作ってくれたカードに加え、カレー、ケーキ、プレゼントなど、おもてなしの気持ちに溢れていて、本当に嬉しく思います。

ここまでは(カレーをおかわりしたのを含め:笑)昨年と同様の流れでしたので、以降は、昨年楽しめなかった時間帯の様子を紹介します。

「脳活かんたんGAME」は、各自配られた折り紙大の紙を、制限時間内にちぎれないように注意しながら切っていき、その長さを競うものです。私はじめ区職員・区社協職員も挑戦しました。

が、職員チームはあっけなく敗れ、見事優勝されたのは中田さん。背丈ほどの長さを記録し、凄いですね。賞品のみかん(!)をゲットしてご満悦でした。

次に、「赤鼻のトナカイ」を皆さんで歌いました。サンタさんとトナカイが大いに盛り上げてくれました(主任児童委員のお二人らしいです。ネタをバラしたらいけませんね:笑)。

最後は、山根副会長が皆さんで過ごした楽しいひと時を惜しむように、おわりのことばを述べられました。

はじめから終わりまで、会場は幸せいっぱいの空気が流れました。やはりクリスマスは大勢で祝うのがいいですね。ご準備いただいた民生委員・児童委員の皆さま、苔谷公園コミュニティセンター管理運営委員会の皆さま、本当にありがとうございました。メリークリスマス!

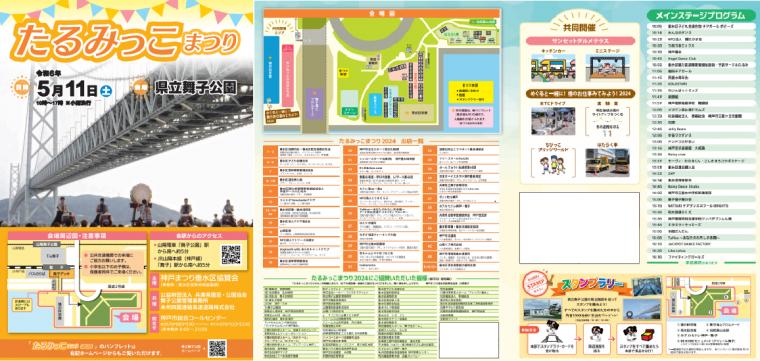

神戸まつり垂水区協賛会理事会(12月18日)

標記理事会に開催し、私は協賛会参与として出席しました。

本日は、今年5月開催の「たるみっこまつり2024」の報告がなされ、特に県立舞子公園での開催について、アンケート結果などから、海際の明石海峡大橋をバックにしたステージ、芝生のある広々とした広場といったロケーションの良さや、子ども達に人気がある“はたらく車の充実”が図れる広いスペース、警備のしやすさ、公共交通機関によるアクセスの良さなどが評価されていることが共有されました。

また、令和6年行事報告・収支決算報告、令和7年の行事計画案・予算案が審議され、いずれも承認されました。

これらを受けて、令和7年の「たるみっこまつり2025」は、今年とほぼ同時期・同会場の、5月24日(土曜) 10時~16時、県立舞子公園を会場として開催します。(第52回神戸まつりは5月18日(日曜)に開催)

今後、事務局の垂水区役所として来年の開催に向けた準備を進めていきます。そのご協力をお願いしますとともに、当日のたくさんの方々の来場をお待ちしております。何卒よろしくお願いいたします。

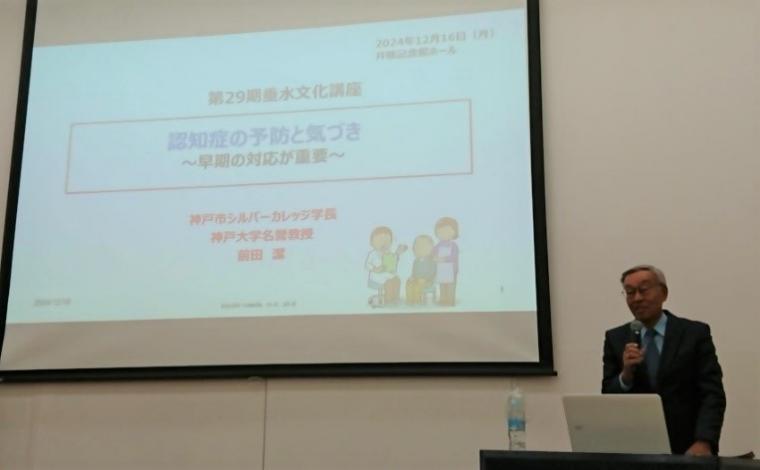

垂水文化講座「認知症の予防と早期の気づき」(12月16日)

公益財団法人井植記念会主催の垂水文化講座は、毎年4月に開講され、年10回講座が行われています。

私も時間がある時に参加しており、今回は特に皆さんの関心の高い「認知症」がテーマということで、どんなお話が聞けるか期待しながら、井植記念会館ホールを訪ねました。

本日の講師は、神戸大学名誉教授で神戸市シルバーカレッジ学長の前田潔様。

ご講演の主な内容を以下に示します。

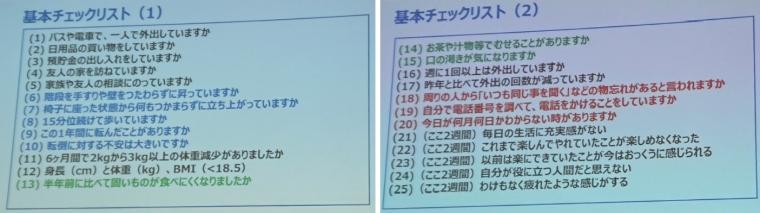

「認知症の早期の気づき」では、まず基本チェックリストが示されました。

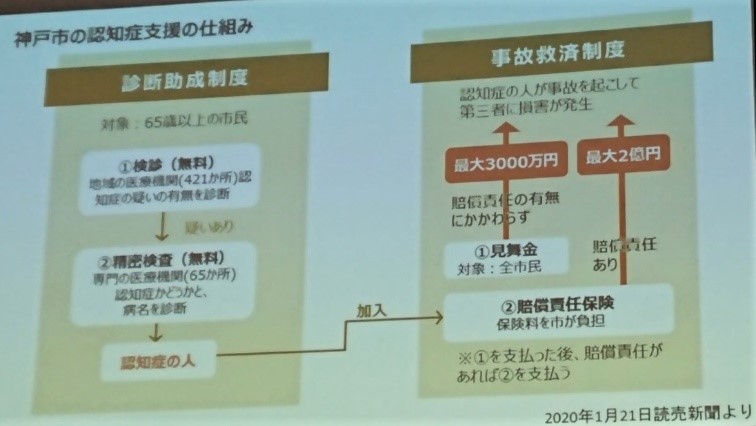

皆さんに認知症の兆候がないか投げかけ、少しでも不安であれば、軽度認知障害(MCI:Mild Cognitive Impairment)の段階で医療機関への早めの受診が望ましく、診断助成や事故救済制度といった神戸市の支援が充実していることなどを話されました。

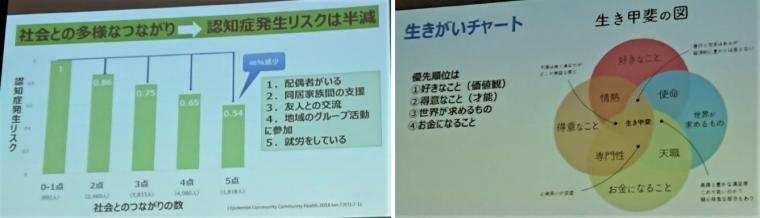

また、社会との多様なつながりを持つことで、認知症リスクは半減すること、生きがいを持つことが「認知症予防、フレイル予防」につながることを強調されました。

さらに、アルツハイマー病の新規治療薬として開発された「レカネマブ」はMCIの段階では病気の進行を遅らせることができるようになってきているものの、患者の負担が大きいこと、副作用のリスクがあることなどが紹介されました。

前田先生は、この垂水文化講座やシルバーカレッジのように、自分の興味あることで定期的に外出する機会があることが非常に重要であるとおっしゃっていました。私も全く同感です。

ということで、井植記念会では来年度の第30期講座の受講者を募集中です。講座内容・応募要領はこちらのとおりです。

興味のある方は是非参加してはいかがでしょうか。

第107回月曜ロビーコンサートinレバンテ(12月16日)

垂水区音楽協会主催で、毎年4回開催いただいているロビーコンサートの今年度3回目。

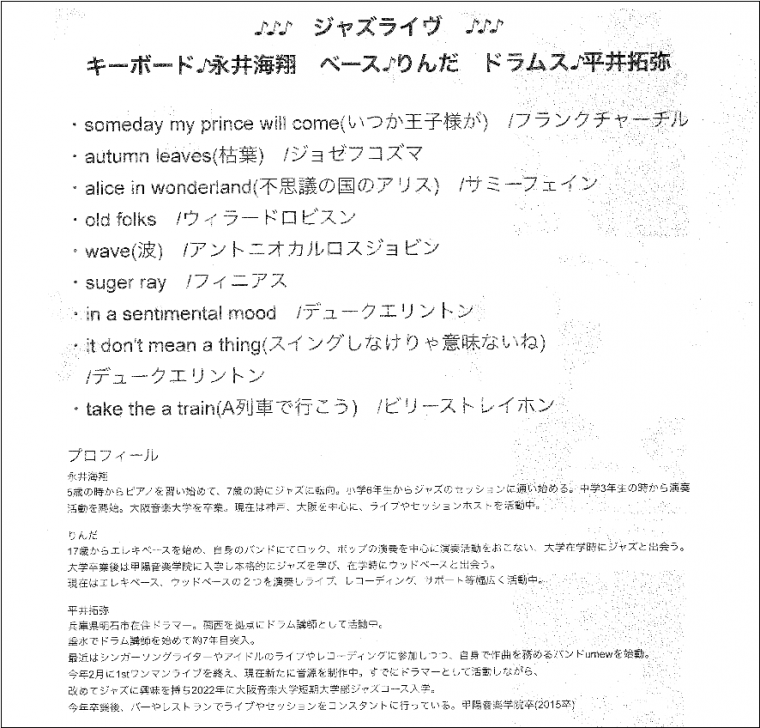

「ジャズライヴ」は、ロビーコンサートとしては久しぶりの開催とのことです。

キーボード 永井海翔さん、ベース りんださん、ドラムス 平井拓弥さんのトリオによる9曲+アンコールの計10曲に、聴衆は大いに魅了されました。。ジャズは知らない曲でもノリやすいですし、私だけでなく本日の聴衆の多くの方が、自ずとタテノリされていました♪

私はジャズに精通している訳ではありませんが、お三方の演奏のレベルが高いのはわかりました。また、ロビーに響くウッドベースの音色が心地良く、ジャズは寒いこの時期に合うなと改めて感じました。

10月に“明石海峡大橋ベンチ”を設置してから、はじめてのロビーコンサート。ベンチは最前列の特等席に置かれ、このような形も悪くないなと思いました。

次回の月曜ロビーコンサートは来年3月24日開催予定です。また、垂水区音楽協会主催の「クリスマスチャリティーコンサート」は12月25日(水曜)13時30分~開催。どちらも、是非奮ってご参加ください!

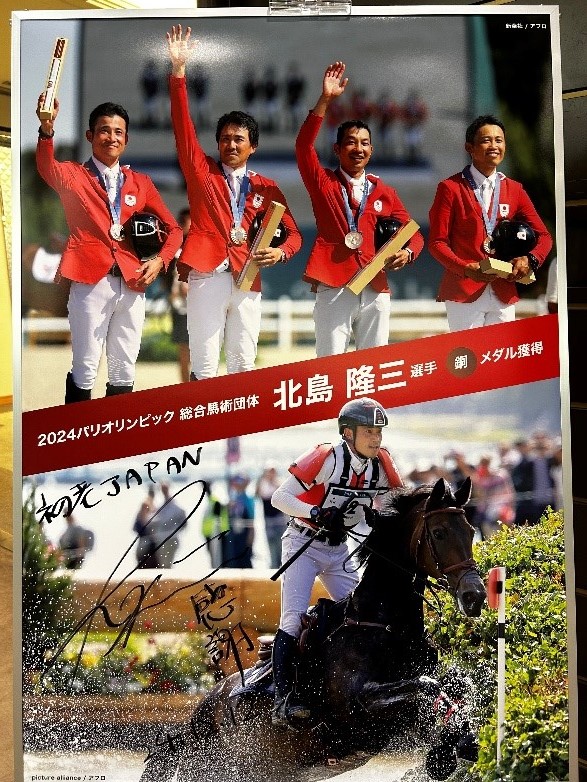

北島隆三選手への「神戸市スポーツ栄誉賞」贈呈式(12月12日)

パリ2024オリンピック競技大会の総合馬術団体で銅メダルを獲得された、垂水区出身の北島隆三選手(7月30日区長日記参照)に「神戸市スポーツ栄誉賞」が贈呈されることになり、神戸市役所1号館14階大会議室での贈呈式に出席しました。

北島選手はまず、1階ロビーで市職員らによるお出迎えを受けた後、贈呈式会場に入られました。

私は、北島選手が銅メダルを授与された時の赤のブレザーの印象が強かったのですが、本日は予想と違い、日本代表の白のブレザーで登場。これも恰好いいです!(関西でいう「シュッとしてる」ですね)

小原副市長、堂下神戸市会副議長による表彰状・トロフィーの贈呈後、それぞれからお祝いのお言葉。

次に、この夏、学校や駅などで横断幕を掲出し、北島選手とパラ卓球の友野選手にエールを送った「地元出身オリンピアン、パラリンピアンを応援する会」から、乙木ふれまち協の吹田委員長がご挨拶。

本日は垂水東中学校に掲出していた横断幕も準備され、「これを張っていたら、『僕も頑張ったら、こんなんしてくれるん?』と子どもに訊かれました(苦笑)」というエピソードなどを披露いただきました。

歓談の中で、北島選手は、多くの方々に支えられ銅メダルを獲得できたことや、小学5年生の時にやりたいことが見つかり、それ以降ずっと続けて来られたことへの感謝の気持ち、馬術競技の日本での普及への想いなどを話されました。また、垂水のご実家には、お正月くらいしか帰って来る機会がなく、その時には思いっきり飲んで食べてリラックスされるということもお聞きしました。

一方、北島選手の子どもの頃はどうだったのかという質問に、「三男坊で、やんちゃで泣き虫でした」と答えられたお母様も素敵でしたし、地域の方々から慕われているお父様のお人柄の良さもよくわかりました。

北島選手がパリオリンピックで銅メダルを獲得してから、はや4ヶ月以上が経ちましたが、本日はあの時の感動が蘇りました。そして、ご両親や地元の皆さん、スポーツ推進神戸市会議員連盟の先生方などとともに贈呈式ができたことが良かったですし、私にとっても貴重な思い出となりました。

市役所用と垂水区役所用にサインいただいたパネルには、「初老ジャパン」の文字も。垂水区役所用のものは、区役所内で飾るだけでなく、北島選手の母校の子ども達にも見てもらう機会を設けたいと思います。

4年後のロサンゼルスオリンピックはじめ、今後の北島選手のさらなるご活躍を期待しています!

歳末お楽しみ会<西高丸>(12月12日)

西高丸地域福祉センターでのお楽しみ会におじゃましました。

西高丸ふれあいのまちづくり協議会と高丸地区民生委員・児童委員協議会の共催です。

本日は、お年寄りだけでなく、園児、子育てサークルの親子連れなど、幅広い層の参加があり、会のはじめから会場はとても賑やかな雰囲気に包まれました。

高丸地区民児協の胡谷会長が開会のご挨拶をされた後、オープニングを飾った垂水幼稚園園児は元気に踊って歌ってくれました。

私は別の予定があったため、残念ながらここで退席。

以降の様子を職員が記録し報告してくれましたので、特に盛り上がったという場面を紹介します。

マジックショーは、日頃から西高丸ふれまち協の高齢者のつどい(あじさい)でも皆さんを楽しませている湯浅さん。マジックのレベルが高く、会場は驚きの表情と歓声に包まれました。

ゲーム大会のクイズでは、絵本に描かれた断面を見て何の食べ物なのかを当てます。

子ども達は「たけのこー!」「ピーマン!」「キャベツ!」と大きな声で次々に正解していきました。園児たちの知識もなかなか侮れません。

その他、演奏や合唱も、皆さんで大いに盛り上がったようです。

結びのご挨拶をされた西高丸ふれまち協の小西委員長、そして胡谷会長、少ししか滞在できずに申し訳ございませんでした。しかし、参加された皆さんの楽しそうな笑顔を見て、私もとても幸せな気持ちになりましたよ。素晴らしい歳末お楽しみ会でした。皆さん、良いお年を!

神戸市子ども会連合会60周年記念事業(12月8日)

ハーバーランドスペースシアターで開催された標記イベントに、各区の区長とともに出席しました。

神戸市子ども会連合会の山本豊久副会長の開会宣言のあと、記念式典で主催者挨拶をされた小池茂晴会長は、神戸市子連が結成された1964年に子ども会に入会、その後サブリーダー・ジュニアリーダーも経験され、以降60年間まさしく神戸市子連とともに歩んでこられたとのこと。長きに渡り、活動されておられること驚嘆しました。また、その情熱に敬意を表します。

全国子ども会連合会の美田会長など、他都市の子ども会連合会の会長も駆けつけてくださり、60周年のお祝いに相応しい式典でした。

ステージプログラムでは、垂水区から2組が登場。全体8組中2組ですよ!

ハーバービジョンに映像も映され、チアガール「ポピーズ」はいつも以上に元気で輝いて見えました。

「和太鼓連ふくだ」の演奏も、スペースシアターの吹き抜けの音響効果で、迫力満点でした。

少子化とともに、子ども会の会員数が減少傾向にあることは全国的な課題ですが、だからこそ、子ども会連合会の活動が貴重であり意義があると言えます。

年明けには、垂水区子ども会連合会主催の恒例の防火凧揚げ大会があり、私も楽しみにしています。今後ともしっかり応援していきたいと思います。

赤い羽根共同募金運動 街頭募金<舞子駅前>(12月8日)

JR舞子駅前での標記募金活動。垂水区共同募金委員会顧問の私としても、少しでも頑張らないといけないという想いで参加しました。

本日街頭に立ってくれたのは、日本ボーイスカウト兵庫連盟神戸第37団の子ども達です。活動開始前に、私からの激励(!?)と、垂水区共同募金委員会事務局(区社協)職員から赤い羽根共同募金に関する説明。

その後、駅の南・北側に分かれて、「赤い羽根共同募金に ご協力を お願いしま~す」と道行く人に呼びかけました。

募金いただいた皆さま、誠にありがとうございました。少し前から一気に寒くなり、本日も強い風が吹く中、子ども達はよく頑張ってくれました。足元の点字ブロックを踏むことなく、気をつけながら活動していたのも素晴らしいと思いました。

神戸第37団は、昨年は垂水駅前での活動でしたが、今年は普段の活動地域に近い舞子駅前を希望されました。やはりホームグラウンドがいいのでしょうね。子ども達はより元気ではつらつと活動していたと思います。

今年度の募金額は現在のところ、昨年度を下回るペースとなっており、各区とも苦戦していると聞いています。12月21日(土曜)のお昼前には、垂水駅前での街頭募金活動を予定していますので、是非こちらでも、募金いただけたらありがたいです。よろしくお願いします。

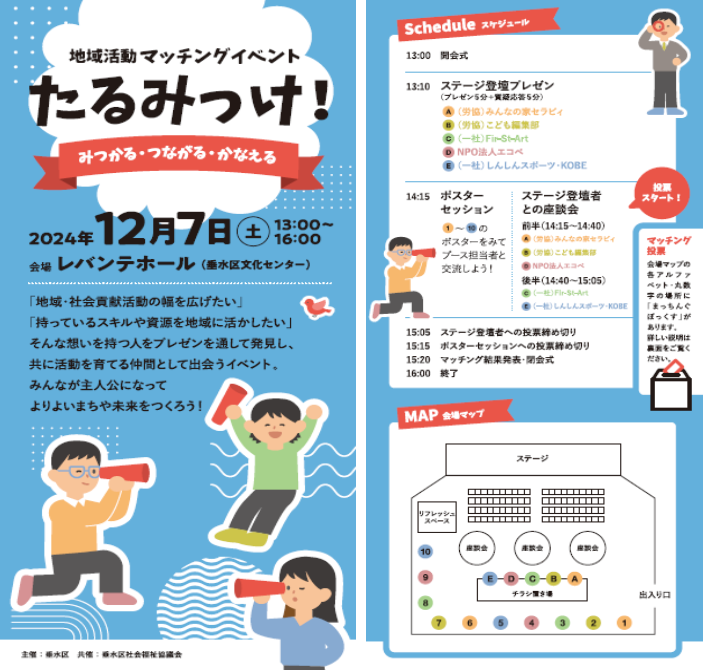

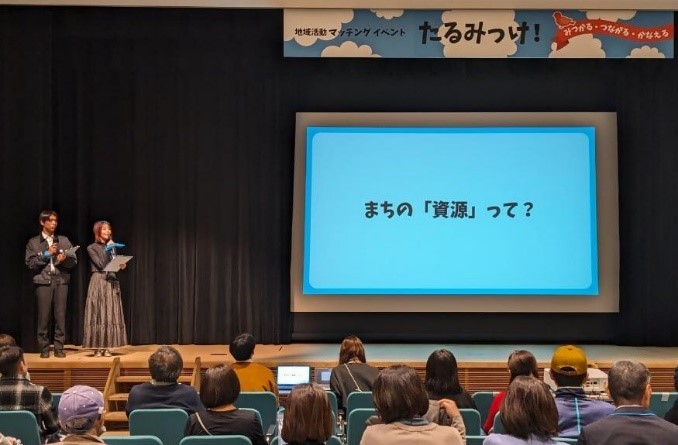

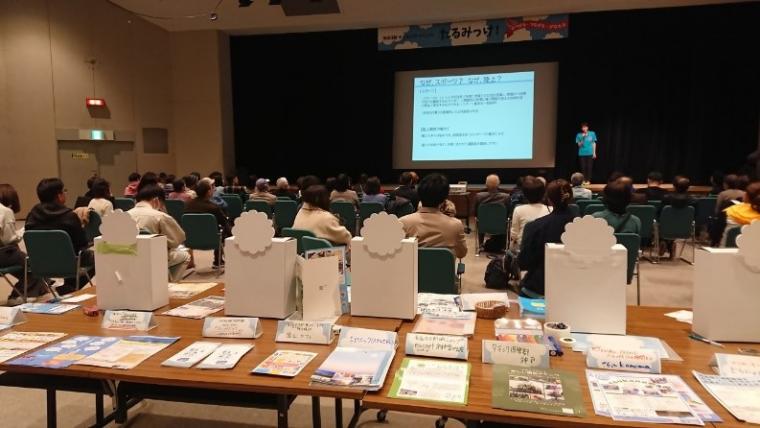

地域活動マッチングイベント「たるみっけ!」(12月7日)

レバンテホールで、当区主催(共催:垂水区社会福祉協議会)による標記イベントを開催しました。

地域活動活性化の取り組みの一環として、「地域・社会貢献の取り組みの幅を広げたい!」「自身のスキルや場所を地域に活かしたい!」という“想い”を“カタチ”にするため、個人や団体・グループ、企業がつながるきっかけとするものです。

初めての試みのため、イメージしにくい方が多いと思われますので、経過も含めて実施方法を説明します。

まず、9月にこのイベントでステージ登壇及びポスターセッションにてプレゼンテーションを行っていただく方を募集。そのメンバーが以下のとおりとなりました(当区地域協働課除く)。

11月にこれらメンバーを公表のうえ、本イベントに参加し、垂水区内の地域活動を共に盛り上げる皆さんを募集しました。参加者はプレゼンターと交流し、興味をもった相手に投票することで、自身の“想い”を伝え、マッチングにつなげるというしくみです。

13時に開会。当区の地域コーディネーターと関西学院大学の学生が司会を務め、まず本日のイベントの目的・流れを説明。

私からの挨拶では、垂水のまちの資源はやはり「人」でしょう!といったことなどを申し上げました。

前半は、5組によるステージ登壇プレゼン。

お子様連れの方でも参加しやすいように、座席の横には、こんなスペースも用意しました。

その後、ポスターセッションと、ステージ登壇者との座談会を並行して進めます。

各所で参加者が盛んに交流し、課題認識の共有やその解決に向けた取り組みについて議論が進みます。

15時過ぎから、ステージ登壇者への投票・ポスターセッションへの投票を順次締め切り。

そして、最後にマッチングの結果発表。

投票いただいた「みっけカード」は、座談会のファシリテーションなどを務めていただいた関西学院大学の学生から、それぞれの団体に手渡されました。

本日は、発表団体と合せて70を超える団体の方々からの参加があり、本当にたくさんの交流が生まれました。大盛況だったと思います。他区の職員も多く来場していて、この新たな取り組みを偵察していました。

ただ、マッチングは本日一日で終わるものではありません。区役所は縁の下の力持ちになり、しっかりサポートしていきますので、地域活動に関心がある方はぜひ輪に加わっていただき、今後もこの輪を広げていけるよう、頑張っていきましょう。垂水の地域活動、今後も眼が離せませんよ!

(皆さんで、たるみの「T」です!)

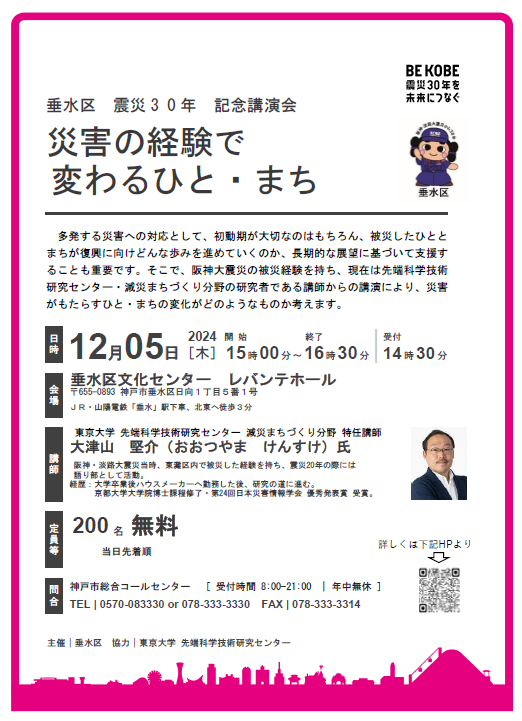

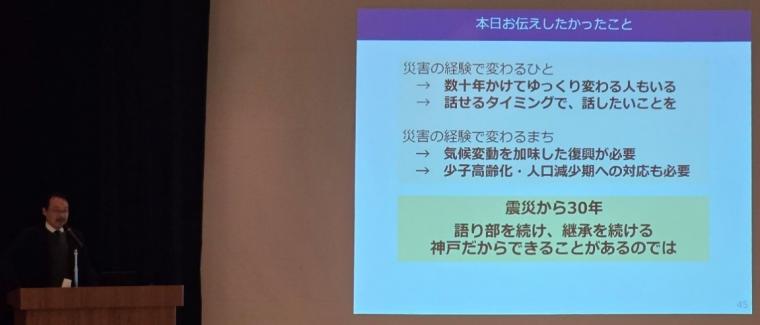

講演会「災害の経験で変わるひと・まち」(12月5日)

「垂水区・震災30年事業」の一環で、標記講演会をレバンテホールで開催しました。

東京大学先端科学技術研究センター(減災まちづくり分野)の大津山堅介特任講師が講演されました。

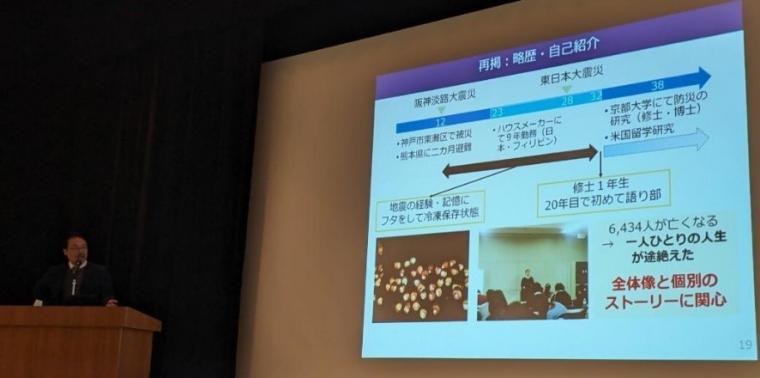

講演では、まず、「災害の経験で変わるひと」として、大津山先生自身が長くフタをして凍らせていた、小学6年の時に東灘区で経験された大震災の記憶が、16年後の東日本大震災を機に溶けあふれ出て苦しくなったこと、その後何かしなくてはという思いから、震災20年目で語り部となり、のちに防災の研究に携わることになった、という経験談を。そして、災害の経験は、すぐに人を変えるばかりでなく、数十年かけて変えることもある、その人の話せるタイミングで話したいことを話せばいいと述べられました。

また、「災害の経験で変わるまち」としては、ミャンマーやアメリカでの、気候変動に合わせて家屋の構造を変化させているという事例や、気仙沼での復興事業の状況をもとに、今後、地球環境の変化に適応する復興が更に求められ、少子高齢化と人口減少期を迎えた日本では、さらに災害への脆弱性が高まるのではないかと問題提起されました。そして結びで、震災から30年を迎えるにあたり、語り部を続け、継承を続ける神戸だからできることがあると論じられました。

その後、当区保健福祉課長から能登半島地震の災害派遣活動報告を行い、大津山先生にコメントいただきました。

私は別の予定のため、この途中から会場入りしたのですが、大震災から30年を経て、当時と現在の社会状況は大きく変化し、被災状況や復旧・復興の態様も変化してきていることを改めて感じました。

参加された方も、今後の防災対応を見つめ直すきっかけになったのではないでしょうか。なお、本日の先生の貴重なお話は、当日参加できなかった方のために、動画で配信したいと思います。

垂水区では来年2月1日(土曜)に、午前中に垂水小学校で区総合防災訓練、午後にレバンテホールなどで「たるみ防災フェア」(12月9日記者発表資料参照)を開催します。こちらもご参加よろしくお願いします。

垂水区歳末特別警戒部隊発隊式及び出発式(12月5日)

神戸マツダイベントスクエア(青山台8丁目)での標記セレモニーに出席しました。

例年、垂水警察署主催の行事ですが、阪神・淡路大震災から30年を迎えるのを機に、今回は垂水消防署・垂水区役所も共催者として加わりました。

本日は、垂水が生んだ「世界一のギタリスト」木村モモさん(今年2月15日区長日記参照)が一日警察署長を務められました。

その委嘱式のあと、一日警察署長、警察・行政・消防、そして日頃より垂水区交通安全協会の活動に尽力され本日の会場を提供いただいた(株)神戸マツダの橋本覚代表取締役社長、それぞれから垂水区の安全・安心に係るトピックスなどを交えながら、挨拶・説明がなされました。

特に交通事故に関しては、今年の区内の死亡事故はこれまでゼロで推移しています。なんとかこのまま新年を迎えたいですね。

その後、モモさんによる演奏。私は何度かライブで聴いていますが、今回は今までで一番至近距離で聴きましたので、さらに迫力も抜群。指使いもしっかり観ることができて、感激・感動しました。

(バックパネルにも注目!「垂水区・震災30年事業」の消防活動服のごしきまろに加え、今回は防災服・警察官バージョンも加わっています。)

そして出発式。心なしか、ごしきまろも緊張しているように見えます(笑)。

白バイの先導で、一日警察署長を乗せたパトカーなどが出発していきました。

(私は「連行」された訳ではありませんので:苦笑)

本日は、警察・消防・行政だけでなく、垂水地区警察官友の会、垂水交通安全協会、垂水防犯協会、(株)神戸マツダ様といったプレーヤーの出席の下、新たな形で発隊式及び出発式が開催できたことは、非常に意義のあることだとも思います。

今後とも、垂水区民の安全・安心のために、各機関の連携をさらに強化してまいります。

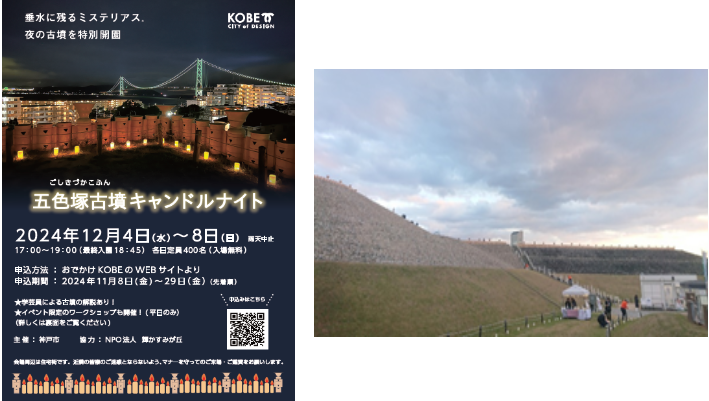

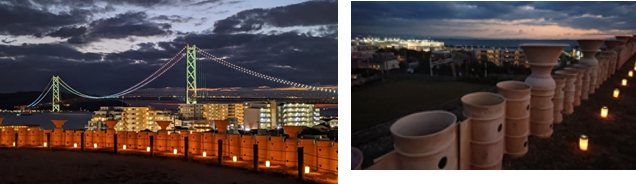

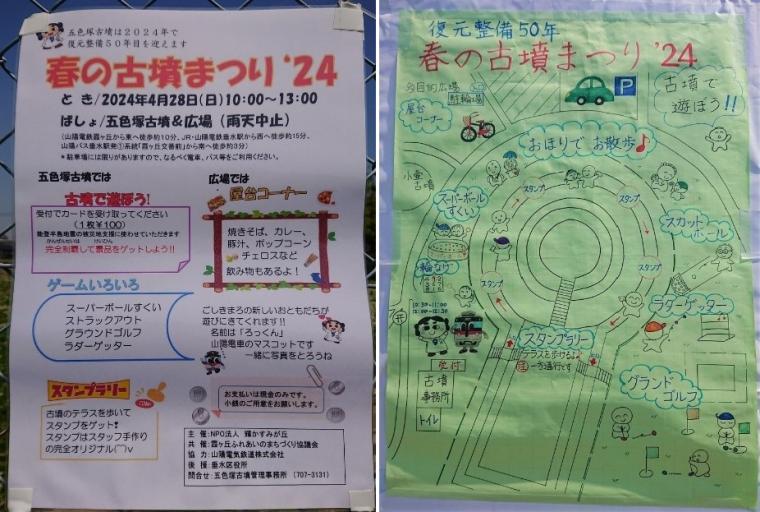

五色塚古墳キャンドルナイト(12月4日)

五色塚古墳の夜間特別開園は初めての試み。神戸市(文化スポーツ局・垂水区役所)主催、NPO法人 輝かすみが丘のご協力もいただきながら、本日スタートしました!

私が五色塚を訪れるのは11月9日の「五色塚古墳フェスティバル2024」以来。その時の情景も素晴らしかったですが、私自身、夜の古墳の上に立つのは初めてで、本日は日没前後の移ろいゆく空、そして夜景を眺めるのを楽しみに、ワクワクしながら訪れました。

管理事務所横のモニュメントのある場所では、ごしきまろと同様、過去から現代にワープしてきて新たに登場した女の子「たるみこ」も出迎えてくれました。こちらは神戸芸術工科大学の学生がデザインを担当してくれましたが、知名度はまだ上がっていませんので、これからもっと皆さんに知ってもらえるよう、PRしていきたいと思います。(参考:11月15日記者発表資料)

本日の日の入り時刻は16時48分。16時30分過ぎの明石海峡大橋の眺望はこんな感じ。美しいですね。

残念ながら少し雲が厚く、真っ赤に染まる夕焼けにはなりませんでしたが、それでも段々と日が暮れていく雰囲気は厳かで、その頃からキャンドルに火を灯し、さらに陽が暮れていくのを待ちます。

大橋のライトアップは、毎時00分・30分にレインボーカラーになるので、17時30分に合わせシャッターを。先月リニューアルオープンした「マリンピア神戸」も、くっきり浮かび上がっていました。

方墳部(南側の下段)と円墳部(北側の上段)とで、異なるレイアウト・デザインのキャンドル群を配しています。暗くなると、キャンドルがさらにくっきり浮かび上がり、来場された方々を魅了していました。

いかがですか、この幻想的な世界。写真でその美しさは伝わりますでしょうか。

「垂水に残るミステリアス」について、学芸員による解説に、多くの方が聴き入っていました。

また、古墳キャンドルを作るワークショップもありました。

方墳部と円墳部を結ぶ階段にもキャンドルを配し、所々にはこんな素敵なランプも施しながら、安全対策には努めていますが、足元の明るさが不十分なところもあります。本日は転倒などの事故はありませんでしたが、今後来場される方は十分に注意を払ってください。

キャンドルナイトは12月8日(日曜)まで続きますが、既に申込枠に達しています。安全管理上、各日400名の定員を設けていること、また、当日受付をご遠慮いただいておりますこと、何卒ご了解ください。

今回の結果を踏まえ、来年度以降の開催を検討していきますので、皆さんのご意見をお願いします。

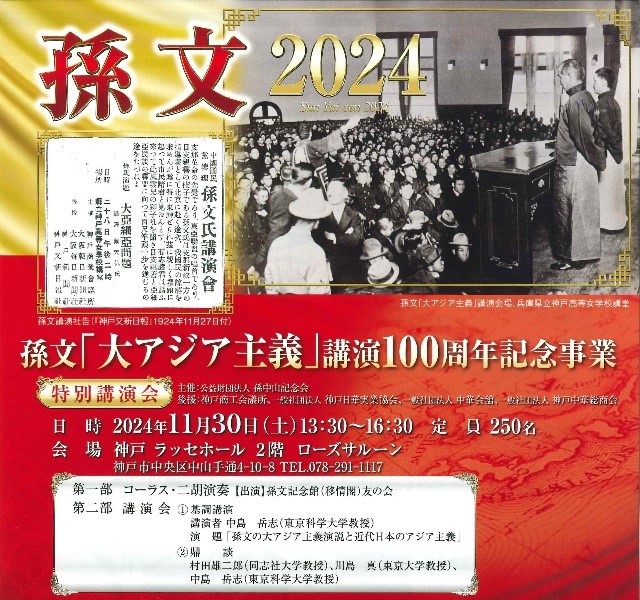

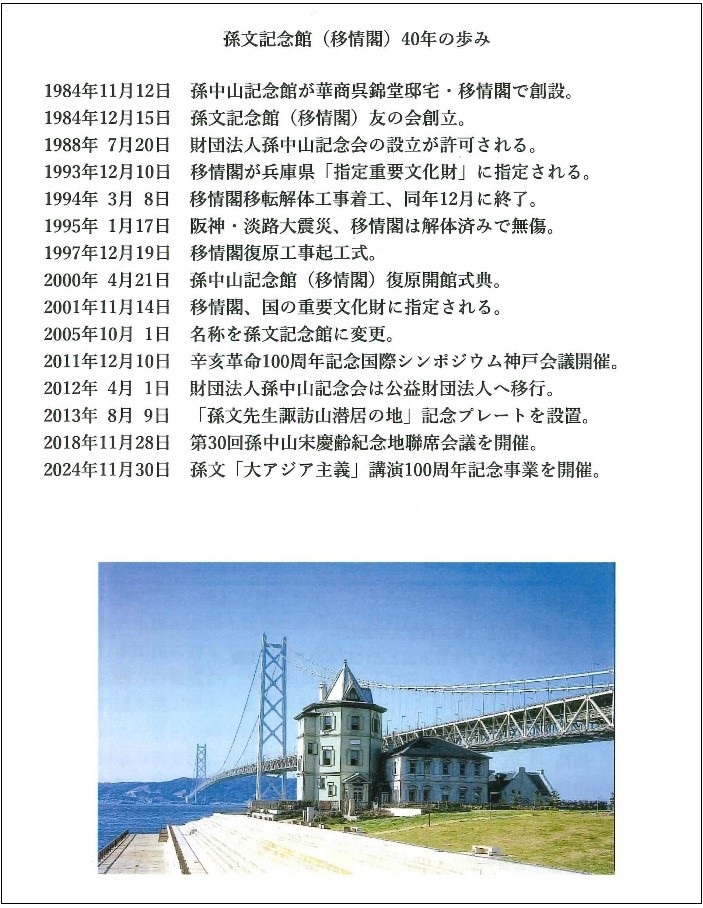

孫文「大アジア主義」講演100周年記念特別講演会(11月30日)

1924年11月28日、兵庫県立神戸高等女学校講堂で、孫文が日本国民に対して、当時西洋の行った「鉄砲と大砲」で人々を圧迫する西方の「覇道」か、「正義と公理」で人々を感化する東方の「王道」か、いずれの道を選ぶのかと問いかけました。これを記念する講演会が中央区のラッセホールで開催されました。

歴史に疎い私は「孫文は神戸と縁が深く、1911年に辛亥革命を起こした」程度しか知識がないのですが、孫文記念館のお膝元の区長としては、これを機にしっかり勉強しなければという思いで参加しました。

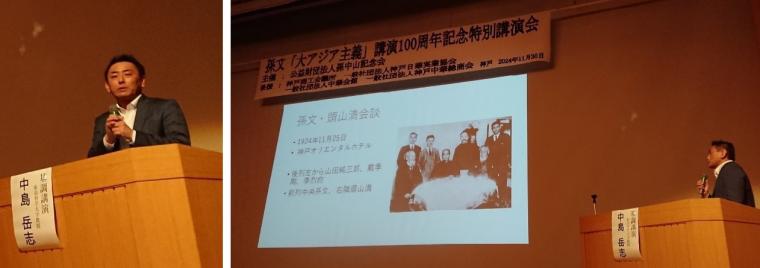

第一部のコーラスと二胡演奏で会場はオリエンタルな雰囲気に包まれ、第二部に進みました。

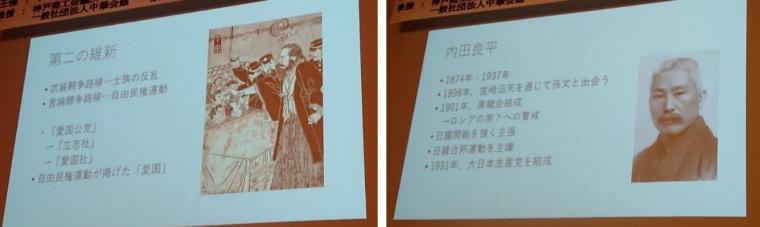

基調講演では、東京科学大学の中島岳志教授が「孫文の大アジア主義演説と近代日本のアジア主義」と題して、100年前の「大アジア主義」講演の3日前、神戸オリエンタルホテルで孫文・頭山満会談が行われたことから遡り、自由民権運動と孫文との関係や、辛亥革命以前に内田良平が孫文を支援していたことなど、示唆に富んだ話をいただきました。

次に、中島教授の他に、村田雄二郎同志社大学教授と川島真東京大学教授が加わり鼎談。

川島教授の「明治維新はあくまで王政復古であって、革命ではなかった。そういう意味では日本は極めてトリッキーな近代化を果たした国」という解説や「民主とLiberal Democracyは同じ意味を持つのか」、「日本人は歴史や文化を英語で学ぶ一方、漢語で学ぶことも必要」といった問題提起は心に残りました。

国際情勢が変化する中で、100年前に孫文が発した警告などを踏まえ、東アジアそして日本が今後世界の中でどう役割を果たしていくのか、考えていくことの意義などを感じた一日でした。

100年前、孫文が大アジア主義講演を行った兵庫県立神戸高等女学校講堂の場所は、現在の県庁らしく、県庁1号館東側にそれを記す碑があると聞きましたので、帰りに見て帰りました。

また、孫文の神戸訪問は、大アジア主義に関する講演の際が18回目で、最後となったらしいです。

次に舞子公園を訪れ、孫文記念館を見ると、孫文と神戸の歴史に思いをはせ、これまでとは違った感情が生まれると思います。貴重な機会をくださった、孫中山記念会の皆さま、誠にありがとうございました!

(講演会資料より)

補足:

孫文記念館(移情閣)では、昨春から毎日、日没から21時までの間、約2分間で一通りの色が変化するように北側がライトアップされています。冬の夜景が美しいこの時期、皆さま、是非お楽しみください。

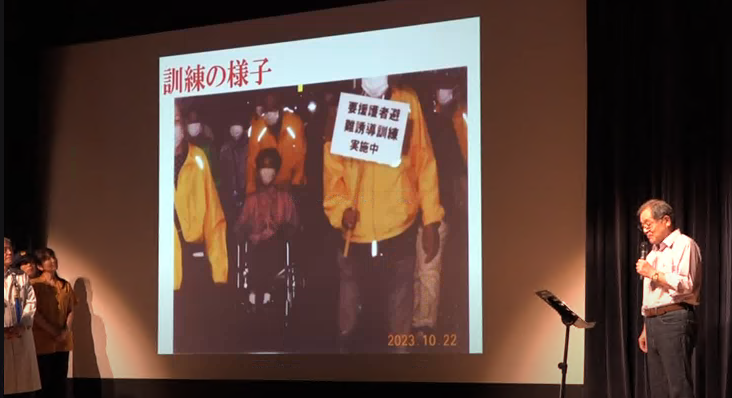

千代が丘 夜間避難誘導訓練(11月24日)

千代が丘防災福祉コミュニティでは日頃から精力的に防災活動が行われています。その取り組み事例は、10月14日開催の市民劇で川村委員長から発表され、聴衆の関心を引いていました。

その中でも説明があった「夜間避難誘導訓練」が今年も行われると聞きましたので、本日視察しました。

18時から千代が丘地域福祉センターで、川村委員長による訓練内容の説明の後、訓練開始。

車いすによる避難経路を、皆さんで懐中電灯や誘導灯を照らしながら、地域福祉センター周辺を周ります。

段差のある箇所や急勾配の所では、勢いがついて転倒するといけませんので、後ろ向きに進みます。

約15分、距離にして400mあまりの誘導訓練。住宅地の中のやや暗いところでは、昼間にはあまり感じない勾配のキツさを実感するなど、夜間訓練の重要性を再認識しました。

センターに戻ると、参加者には、区役所から災害時要援護者支援団体への補助を活用し購入されている備品・備蓄品が配られ、ローリングストックの重要性や、水がない時への備えなどが説明されました。パワフルアルミライトは小型ながらよく光ります。

防災福祉コミュニティが所有している投光器も作動されました。これが複数台あると安心ですね。

最後に、垂水消防署の協力により、DVD視聴と防災学習が行われました。

夜間避難誘導訓練は他地域ではあまり実績がありませんが、千代が丘では今回が5回目だそうです。本日はお子さんも含め家族ぐるみの参加もあり、千代が丘の地域防災力の高さに感心しました。川村委員長のリーダーシップに敬意を表します。

阪神・淡路大震災30年を前に各地で防災訓練が行われていますが、より実践的な訓練がなされ、地域防災力がさらに向上することを期待します。震災の経験・教訓が各地域で生かされるよう、区としても必要な支援を行っていきます。

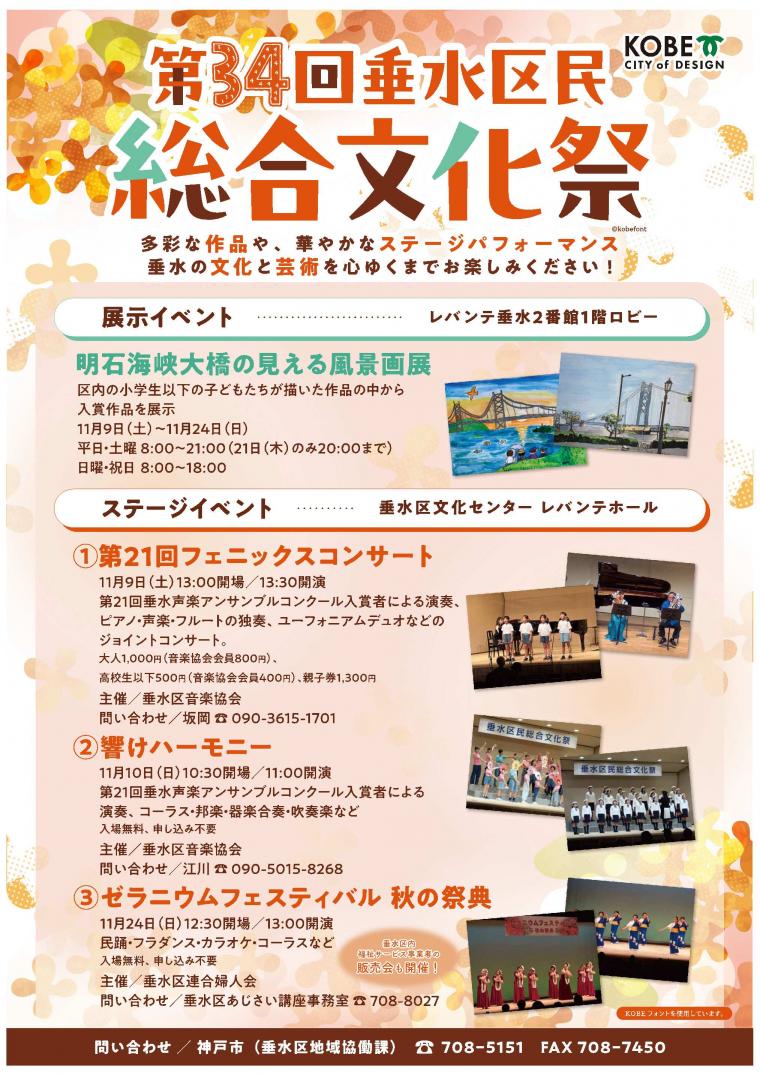

ゼラニウムフェスティバル(11月24日)

垂水区民総合文化祭の最後を飾るのは、垂水区連合婦人会主催のゼラニウムフェスティバル。

小野会長のご挨拶で始まり、踊りのほかに多かったコーラスやフラなどの前半を私は拝見できませんでしたが、皆さん日頃の練習の成果を発揮されていたようです。

後半で私が挨拶に立った際には、外の寒さとは打って変わって会場内の熱気を感じました。

終盤の連合婦人会ゼラニウムによる「ふたりの神戸」。11月9日の五色塚古墳フェスティバルで、岡田央さんご本人の歌声を聞いたばかり。いい曲でこれに合わせた踊りも素晴らしいなと、本日も感じました。

そしてラストは、婦人会の各会長とともに私もステージへ。「THE 明石海峡大橋」を会場の皆さんと一緒に踊りました。垂水ならでは。この曲も好きですね~。

約4時間、計35組による熱演が繰り広げられました。垂水区連合婦人会によるこの文化祭、長きに渡り開催されてきており、今後もさらに皆さんが楽しめる催しとなるよう、区役所としても応援していきたいと思います。

垂水区民講座「ファミリー・クラシック・コンサート」(11月24日)

神戸垂水ロータリークラブによる垂水区民講座は今年で36回目。昨年好評だったコンサートの第2弾として開催されることになり、同クラブの澤村会長にお招きいただきましたので、会場の舞子ビラ あじさいホールを訪ねました。

(澤村会長、私が座った最前列真ん中からのもので、こんな写真で申し訳ございません。)

星島社会福祉委員長の「小さいお子さんは演奏中の静粛を保つのは難しいかもしれませんが、幼少期にすばらしい音楽に触れた経験が、その人の一生を実りあるものにすると確信しております。お子さんが声を出しても、周囲の大人はぜひ暖かく見守ってあげてください。」とのお考えは素晴らしいと思います。

会場内は時折、子ども達の歓喜の声や泣き声も聞こえましたが、それを包み込む雰囲気がありました。また、改めて感じたのは、このあじさいホールの音響の良さです。幼い時に、本格的なクラシックの生演奏聴ける機会があることは、垂水区民にとって非常にありがたいですね。

第1部の「オーケストラで音の魔法を楽しもう!」では、昨年同様、弦・管・打楽器の紹介コーナーもあり、それぞれの楽器の名前や特徴を丁寧に解説いただきました。ただ、普段耳慣れない難しい楽器の名前はなかなか覚えられません。私のセンスの問題でしょうか、加齢の問題でしょうか(苦笑)。

神戸垂水ロータリークラブ様は、このたび50周年を迎えられました。今後益々の発展をお祈り申し上げるとともに、長きにわたりコンサートや講演会など、区民の皆さまに交流や学びの機会を提供いただいていることに、心より感謝致します。来年の区民講座も楽しみです。どうぞ、よろしくお願い申し上げます。

東垂水ふれあいの文化祭(11月24日)

東垂水地域福祉センター・東垂水小学校中庭で開催された標記文化祭、今回で29回目を迎えました。

昨年までは休止していた屋外でのプログラムを復活させ、パワーアップしています。今年度からふれまち協委員長に着任された野網委員長の意気込みを感じます。

小学校中庭でのオープニングを飾ったのは、垂水東中学校吹奏楽部による演奏。男子部員も多いですね。音が天井(渡り廊下の下)で反響して、さらに迫力が増していました。

次は、福田チアガール。寒さを吹き飛ばす熱演でした。

そのあと、場所を地域福祉センターに移して、小・中・特別支援学校から募集した俳句の表彰式。

昨年も思ったのですが、子ども達のつくった俳句のレベルが高いこと。区長賞の選考にとても悩みましたが、その一方、選ぶ楽しみもありました。私が優秀句として選んだ三句を紹介します。

「秋祭り 布団太鼓と 虫の声」(小学校の部:鈴木結仁さん)

「飲むほどに 麦茶の氷 音を変え」(中学校の部:政井ゆずきさん)

「紅葉は 山をいろどる 絵具かな」(視覚特別支援学校の部:井上菜月さん)

垂水区長賞のほか、東垂水公民館賞・東垂水ふれあいのまちづくり賞それぞれの受賞者には、表彰状の贈呈のあと、自らつくった句を詠んでいただきました。

(小学校の部:鈴木結仁さん、練習の合間をぬって来てくれました。野球も頑張ってね。)

(中学校の部:政井ゆずきさん、暑い夏に冷たい氷の音が心地よく感じられる素晴らしい句でしたよ。)

どの句も秋や夏の情景が思い浮かび、発想豊かな子どもらしい目線の句もあり、会場は和やかな空気に包まれました。来年もまた、子ども達による素晴らしい句が創作され、選考者を悩ませてくれる(!?)ことを楽しみにしています。

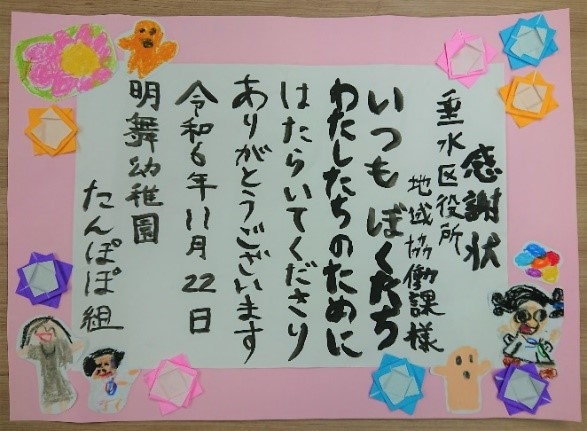

区内私立幼稚園からの赤い羽根共同募金贈呈(11月22日)

毎年、区内の私立幼稚園には、赤い羽根共同募金運動へご協力いただいています。今年も保護者・教職員に呼びかけて集めていただいた募金の贈呈のため、区内14の園長先生方が区役所に来てくださいました。

贈呈いただいたあとの先生方との意見交換では、入園決定時期の変更や入園説明会の開催方法など入園手続きに関すること、ファミリーサポート制度の拡充など他の子育て支援制度に関することなど、さまざまなご意見をいただきました。また、少子化が進む中、幼稚園や認定こども園の運営がどう変わっていくかなどの話題も出ました。いただいたご意見は、本庁の所管局にしっかり伝えていくとともに、区としても子育て支援に関して独自にできることはないか、考えていきたいと思います。

お預かりした貴重な募金は、区の福祉向上に役立てるよう、有効に活用いたします。

園長先生方はじめ、寄付にご協力いただいた皆さま、誠にありがとうございました!

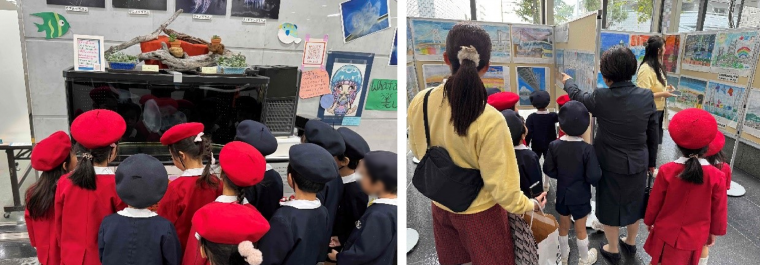

明舞幼稚園園児 勤労感謝の訪問(11月22日)

勤労感謝の日に合わせ、今年も明舞幼稚園の園児達が区役所を訪問してくれました。

「いつも ぼくたち わたしたちのために はたらいてくださり ありがとうございま~す!」と、元気いっぱいな子ども達からの感謝の言葉に、本当に嬉しく思います。子ども達は、サプライズで登場したごしきまろに大喜びで、握手を求めたり首から下げている勾玉を触ったりして、その交流を楽しんでいました。

会議室での私とごしきまろとの対面の後、子ども達は地域協働課と保健福祉課も訪問してくれました。

庁内は和やかな雰囲気に満たされ、職員は皆、子ども達からの訪問に感謝です。

せっかくなので、子ども達には1階のクラゲと、展示中の「明石海峡大橋の見える風景画展」の入賞作品も見てもらいました。子ども達にとっても親しみやすい庁舎だと思ってもらえたら幸せです。

今年の感謝状も、区長室内のいつも私が眺められるところに飾りますね。これでまた毎日、子ども達に癒され元気をもらいます。来てくれたみんな、ありがとねー!

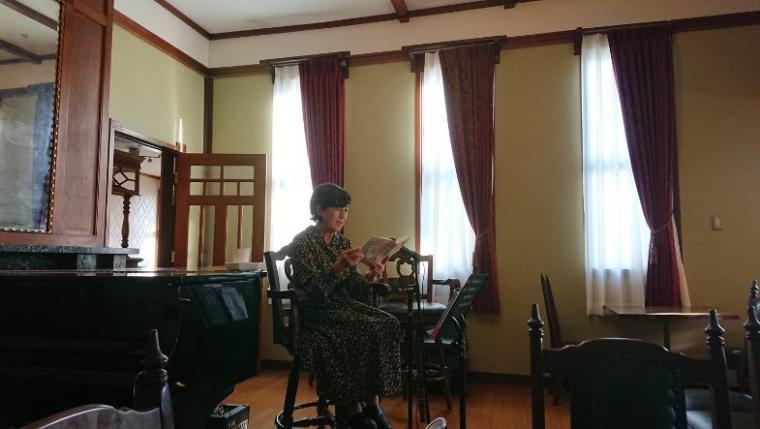

垂水おもちゃ箱 カフェ 始めちゃいました!(11月18日)

垂水の情報発信ブログ「垂水おもちゃ箱」を運営し、垂水観光ボランティアとして、さらに最近では、「坂のまち神戸プロジェクト」でもご活躍の堀範子さんが、ブログを共同運営する大道優子さんと五色山西洋館でカフェを始めると聞きましたので、その初回の様子を覗いてみました。

今回は記念イベントとして、元垂水図書館館長で垂水観光ボランティアや多聞台のふれまちでも活躍されている大畑さんによる朗読会があり、落ち着いた洋館の雰囲気の中で、モームの「困ったときの友」などを楽しみました。

その中で、福田川がかつて「垂水川」と呼ばれていたことや、平磯灯標にまつわるエピソードなどを聞き、とても参考になりました。堀さんは今後もカフェを通じて様々な交流が生まれ、この洋館のことも知ってもらいたいと抱負を語っておられました。今後の取り組みが楽しみですね。

垂水五色山洋館は1917年に建てられたもので、「旧寺西家住宅」として今年、神戸歴史遺産に認定されました。今回私は昨年末のジャズライブで初めて中に入って以来の訪問でした。

その時には気づかなかったのですが、本日堀さんからドアノブには紫水晶が使われていることなどの説明を受け、改めてこの洋館の随所に見どころがあることを認識しました。

この辺り一帯は明治後期から昭和初期に多くの別荘が並んだ場所ですが、現在残っているのはこの洋館のみ。区役所近くで「九郎右ヱ門珈琲店」を営んでおられる酒井さんが、なんとかこれを残したいという思いから、オーナーになられ、地域に開かれた施設となるよう尽力されておられます。

垂水の古き良きものも大切にする気持ちや取り組み、垂水区としても応援していきたいと思います。

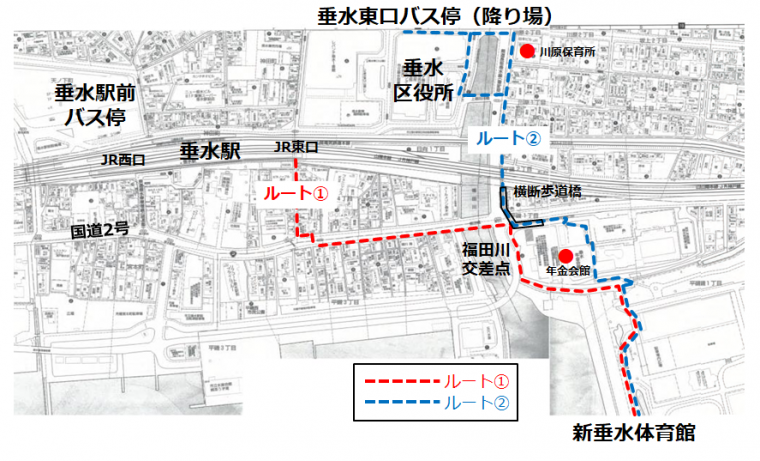

神戸マラソン2024(11月17日)

今年の神戸マラソンは、兵庫県知事選挙と同日となりました。私は午前中、投票所の激励にまわったため、マラソンの応援には行けませんでした。

が、昼前に区役所に帰って来られましたので、国道2号「福田川交差点」の様子を見に行きました。

ここより西の関門場所「舞子公園」(17.6km地点)の閉鎖時刻(11時57分)が迫っており、往路は走路を閉鎖しようとしていて、復路のほうはランナーが漁港道路から国道2号に戻り疾走しているところでした。選挙の影響もあってか、沿道応援が例年より少なかったのが残念です。

私は行けませんでしたが、舞子公園交差点付近の沿道パフォーマンスの様子の写真を撮ってくれていました。今年も「れいんぼぅ☆キッズ」による司会進行のもと、地元の団体などが大いに盛り上げてくれたようです。

そして、ごしきまろも皆さんに混じって声援を(声は出していないか:笑)。

応援いただいた皆さん、誠にありがとうございました!

12回目を迎えた神戸マラソンは現コースでの開催は今年が最後で、来年からはポートアイランドでのゴールがなくなり、その分コースは西へ大蔵海岸まで延びます。

垂水は「折り返しのまち」ではなくなりますが、区内のコースは、往路復路合わせ約14kmと全体の約3分の1を占めることに変わりありません。

今後も垂水のまちをあげて、ランナーへのおもてなしと応援に頑張っていきましょう。

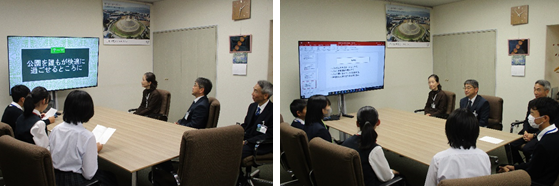

「トライやるウィーク」生徒の受け入れ(11月15日)

毎年この時期に行われている「トライやるウィーク」、今年度当区では6人の生徒を迎えました。

私は5日間の最初と最後とでしか生徒達と話ができませんでしたが、その奮闘ぶりを職員が報告してくれましたので、その一部を皆さんにも紹介します。

1日目は、庁舎内の案内業務や、地域に配布する神戸マラソンの応援グッズの封入作業、今回のトライやるウィークの目標である「住み続けたいまち」をテーマにワークショップ。

2日目は、垂水観光ボランティアガイドの同行と、当区が最近「推し」ている「坂のまち」関連のインスタ用の写真撮影・投稿。区役所内で行っている期日前投票の視察も。

3日目は地域福祉センターでの「ふれあいサロン」、4日目は「おやこふらっとひろば」でごしきまろの着ぐるみを着て子ども達との交流など。

最終日5日目、「区長への提案」では、「公園を誰もが快適に過ごせるところに」として、公園内での屋根の設置や、活動スペースと休憩スペースを分けること、「垂水をもっと住みやすくするために」として、垂水駅周辺から住宅街まで1本で行くバスを増やしてほしい!といったアイデアを披露してくれました。

どちらも的を射た内容で、生徒達が課題意識を持ってまちを見てくれていること、そして行政や社会に対して関心を持っていることを嬉しく思いました。また、私が中学生だった頃、こんなにしっかりしていたかなと感心しました。

「トライやるウィーク」は、中学生が地域での様々な体験活動を通じて、働くことの意義、楽しさを実感したり、社会の一員としての自覚を高めることができたりする素晴らしい事業であると改めて思いました。来年度も区役所の仕事を体験してもらえることを願っております。

名谷での「子ども服と絵本の交換会」(11月14日)

9月22日に、おやこふらっとひろば垂水・垂水児童館で「子ども服と絵本の交換会」を開催しました。

<参考:子ども服と絵本の交換会>

本日は地域福祉センターを会場として開催する交換会の1回目。名谷地域福祉センターで毎月第2木曜日、主任児童委員の方が行っている子育てサークル「あじさいキッズ」の様子を覗いてみました。

「あじさいキッズ」では、子ども達が何か作ったり、季節に合わせたイベントを実施したりするなど、親子で楽しんでもらえるよう、工夫しながら毎月のサークルを運営しているようですが、今回は「乳幼児の食生活」について保健所の管理栄養士から話を聞くのと、子ども服と絵本の交換会とを合わせて実施されました。

子ども達がスタッフと遊んでもらっている間に、ママ達は、子どもの偏食をなくす工夫や栄養の高いおかしづくりなど、管理栄養士からのアドバイスに熱心に耳を傾け、日頃の悩みなどを相談されていました。

そのあと、子ども服と絵本の交換を。

子どもを保育園に預け働くママが増えていることから、子育てサークルへの参加者が急激に減ってきているようですが、地域に身近な地域福祉センターでのサークル活動のニーズがなくなることはありません。また、来年度の活動計画の中で「子ども服と絵本の交換会」を組み込むサークルも増えていくと思います。今後とも区として、地域福祉センターでの子育て支援活動をしっかりサポートしてまいります。

おまけ:

名谷地域福祉センターは、区内でいち早く「スマートロックシステム」を導入しました。私も試してみましたが、電子錠の開閉はICカードをかざすだけで至って簡単で便利です。

12月1日からは「予約管理システム」による予約受付も開始され、センター利用者の方も予約時に届くメールに記載されているURLでドアを開錠し、入館ができるようになります。他地域の地域福祉センターにおきましても、ぜひ導入をご検討ください。

塩屋の人は塩がお好き?(11月13日)

何だかふざけているようなタイトルですが、どうやら嘘ではないようなのです。

当区保健福祉課の保健師が垂水区民の生活習慣病の状況について調べたところ、垂水区民は「脳出血」による入院、「高血圧」で通院している人が他区に比べて多く、特に塩屋ではその傾向が顕著であることがわかってきました。

垂水では古くから漁業が盛んで、塩屋では文字通り製塩が行われていました。このため、くぎ煮や刺身など魚を食する機会が多く、必然的に塩や醤油の摂取量も増え、そのような食習慣が高血圧・脳出血を引き起こしているのではと考えます。ただ、あくまでこれは推測の域を超えませんので、ここで一度踏み込んでしっかり調査・分析しようということになりました。

そこで、本日は当区の保健師チームが塩屋婦人会の消費者学級におじゃましました。

参加者20人弱に対し、まず前半のグループワークでは、高血圧や脳出血につながる食生活を中心とした塩屋住民の生活習慣や伝統・文化などの聴き取りを行い、「あなたの塩分チェックシート」に記入いただきました。

私はグループワーク後の後半、高血圧の学習から合流。

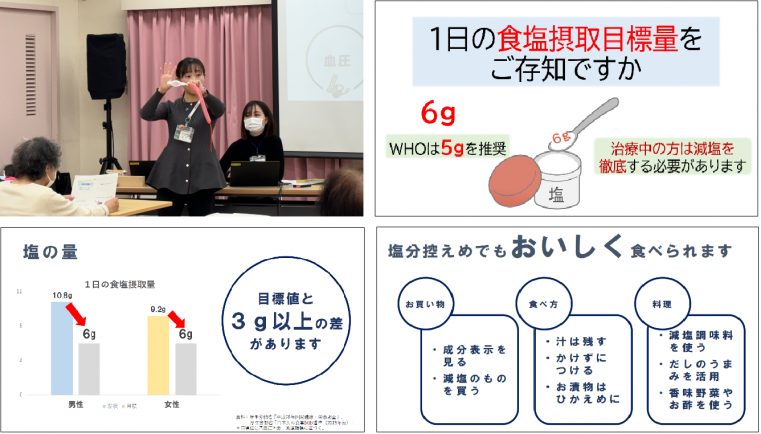

高血圧が起こるメカニズムや、食塩摂取量の現状と目標値との乖離、減塩に向けた「お買い物」「食べ方」「料理」の取り組み方法など、保健師の説明を参加者の皆さんとともに聞きました。

参加者からは「成分表示の熱量(カロリー)は見るけど、塩分量は気にしたことがなかった」「塩の摂取目標量は1日6gということを知らなかった」などのご意見・ご感想をいただきました。

ちなみに、私も「塩分チェックシート」を記入してみたところ…

厳しめにつけて16点、甘めにつけて12,3点といった結果でした。日頃から、塩分摂取には気をつけているつもりですが、十分ではないということがよくわかりました。皆さんも一度記入して、自身の塩分摂取状態を確認してみてはいかがでしょうか。

垂水区民に多い「脳出血」の原因には高血圧の重症化が大きく関連しており、重症化を防ぐためには血圧に影響を及ぼす「減塩」に取り組む必要があります。また後期高齢期で脳出血が多いことは、若い頃からの生活習慣が大きく影響しており、幼少期からの減塩習慣、血圧の管理は重要であると考えます。

今後垂水区として、減塩に向けた取り組みを本格的に進めていきますので、皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いします。

垂水区総合庁舎竣工33年 ~庁舎環境の充実~(11月13日)

間もなく阪神・淡路大震災から30年を迎えますが、震災を乗り越えた市内の区役所庁舎は垂水区(平成3年竣工)と長田区(平成5年竣工)だけになりました。2000年以降各区庁舎の建替えが進んだ結果、現垂水区庁舎が最も古く、今月で33年を迎えました。そこで今回は区庁舎に関するトピックスを紹介します。

<“明石海峡大橋ベンチ”の設置>

市内の区庁舎の中で垂水が最も古いことをいろんなところで話すと、多くの人が「そんなに古さを感じない」と驚かれます。区民の皆さんが庁舎を綺麗に利用下さっているおかげと感謝いたします。それと、やはり明るく開放的な1階ロビー・吹き抜け空間の雰囲気が古さを感じさせないのではないでしょうか。

そのロビーで長きにわたり行われているコンサートに加え、昨年からはストリートピアノ「しおかぜハーモニー」や“古墳ベンチ”の設置など、親しまれる庁舎づくりに努めてきています。

特に古墳ベンチは、おかげ様で多くの方に利用いただき好評ですが、猛暑の時期など、休憩する場所を求め座る場所を探されている方をよく見かけました。そこで、ベンチ増設を検討した末、先日の「明石海峡大橋の見える風景画展表彰式」に合わせ、“明石海峡大橋ベンチ”の設置に漕ぎつけたところです。

古墳ベンチ同様、今回も区内にある団地協同組合神戸木工センターにデザイン・制作をお願いしました。大橋の全長が3911mに対しベンチの長さは3.6mなので、約1,000分の1のスケールになります。

出来栄えはいかがでしょうか。

私は特に波の部分のデザインが素敵で気に入っています。安全性・耐久性も考慮しながら座りやすいようにしていただき、神戸木工センターの職人さんの腕前に敬服するとともに感謝しております。古墳ベンチともども、よろしくお願いします。

ただ、ロビーは展示やコンサートなど、いろんな用途に利用していますので、これ以上“ご当地ベンチ”を増やす余地はないですし、その予定もありません。あしからず、ご了解ください(笑)。

<現在の垂水図書館のスペースはどうなるの?>

新垂水図書館はこれまで基礎や地下の原付駐車場部分の工事が進められていたので、皆さんにはその進捗が見えにくかったと思いますが、現在は1階躯体工事に入っており、その姿を少しずつ現しつつあります。それにつれ、来年度の新図書館開館以降の現図書館のスペースについて問い合わせも多くなっています。

先述のとおり、現垂水区庁舎は平成3年竣工と古いため、トイレなど設備面においてユニバーサルデザインの対応が遅れている点があるほか、他区と比較して来庁者数に比して庁舎面積が狭い状況にあります。

中でも、2階の保健福祉課は混み合うことが多く、特に乳幼児健診の際には混雑し、受付前に立って待たされることや、健診前後に親子でゆったり過ごせる場所が少ないなどの声も多く伺っています。

このため、図書館跡のスペースについては、これら現区庁舎が抱える課題の解消や利便性を高めるような機能強化について検討する必要があると考えており、特に子育て支援に資するスペースは充実させるべく、来年度に向けて具体的な検討を進めていきます。

<「光」を追い求めた画家・菅原洸人の「塔のある風景」>

最後にもう1点。

9月に元区長の一人と話をしていると、「区長室に飾ってあった大きな絵がない」という話になりました。

その絵はヴェネツィアの風景が描かれた「塔のある風景」。

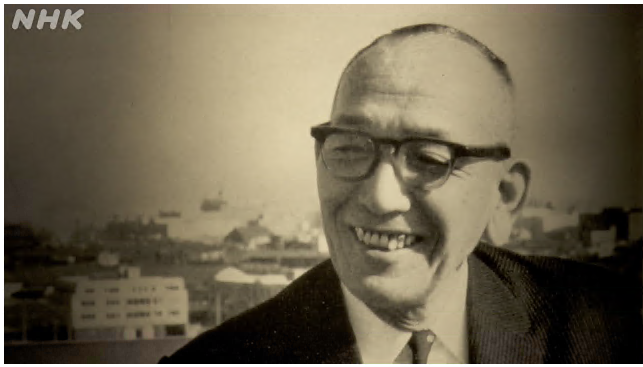

作者は菅原洸人(すがわらこうじん)画伯で、1922年山形県生まれ。1953年に神戸に移り、小磯良平氏、小松益喜氏に師事され、その後は昭和30年代の神戸を描いた素描の作品も残されたようです。晩年は塩屋で過ごされました。

(正面から撮ると反射して、どうしても撮影者が写り込んでしまうため、少し斜めから撮っています)

そんなことも露知らず、昨春私は、区長に着任し区長室内のレイアウト変更を行った際、F50サイズ(1167×910mm)と大きいこの絵を飾るには制約が大きいと感じたため、この絵を区長室から別室に移し保管せざるを得なかった経緯があります。

調べてみると、この絵は平成3年に菅原画伯ご自身から譲り受けたもののようで、区長室には画伯のサインの入った画集もありました。

また、11年前には、菅原画伯の存在と永眠を新聞記事で知った久元市長が、区長室までこの絵を観に来られたことがあり、そのことをブログに綴ったこともあるようです。

この絵は現庁舎の竣工以来、歴代の区長室で飾られ、大切にされてきたものだったのです。

それなのに、私はこれを1年半も別室に眠らせてしまいました。このことを深く反省し、このたびの庁舎竣工33年を機にこの絵を3階廊下に飾ることにしました。

庁舎内ですので、平日の昼間しか観ることができませんが、区長室に飾ってあるより、より多くの方にご覧いただけると思います。是非一度皆さんにご覧いただきたいですし、後世にしっかり引き継いでいきたいと考えています。

第34回 垂水区民総合文化祭<明石海峡大橋の見える風景画展表彰式、響けハーモニー>(11月10日)

垂水区民総合文化祭が始まりました。垂水区音楽協会主催で昨日開催された「第21回フェニックスコンサート」には参加できませんでしたが、本日開催の2件を紹介します。

<明石海峡大橋の見える風景画展表彰式>

この風景画展は、毎年垂水区内に在住・在学の小学生以下の子ども達から作品を募集して行っています。垂水区長賞や協賛団体からの表彰に加え、今回は「五色塚古墳復元整備50周年記念賞」を設けました。

本日は、応募総数371点の中から見事に受賞された方の栄誉を讃え、区役所1階ロビーで表彰式を執り行いました。

垂水区長賞は神戸市立小束山小学校6年の中川楓京(なかがわふみや)さんの「明石海峡大橋と鮮やかな舞子公園」。写真ではわかりにくいと思いますが、貼り絵による力作で、色使いや構図も素晴らしく、私は一目見て気に入りました。

子ども達の想いが込められた作品はいくら眺めていても飽きません。入賞作品は11月24日まで区役所1階ロビーで展示したのち、年末まで区内各所を巡回展示しますので、皆さまも是非ご覧ください。

<参考:風景画展 受賞作品決定>

なお、この表彰式に合わせ、上の写真で前列の子ども達が座っている「明石海峡大橋をモチーフにしたベンチ」をお披露目しましたが、これについてはまた後日、紹介します。

<響けハーモニー>

垂水区音楽協会主催、レバンテホールでの当イベントは、一昨年から垂水区音楽協会の会員以外の方にも出演の門戸を広げ、音楽に親しむ区民がより参加しやすいものとなり、定着してきています。

本日はコーラス・器楽演奏・吹奏楽演奏など計23組による出演のほか、「第21回 垂水声楽アンサンブルコンクール入賞者記念演奏」もありました。

私が鑑賞した後半で、印象に残ったシーンを独断で紹介します。

まず、アンサンブルコンクール入賞者 安藤稚夏さん、灘沙代子さん、山城唯さんによる「ハナミズキ」。

私はこの曲大好きでなんですよ。美しい声で歌っていただいて、なお嬉しかったです。

一方、文章で出演者の歌声の素晴らしさを表現するには限界がありますので、写真で素敵な衣装をご覧いただきたいグループを3組紹介します。「女声合唱団 はっぴいすまいる」「コール・シャンティ」「舞子グリーンリーフ」の皆さん、衣装に加え、もちろん歌声も魅力的でしたよ。

そして、トリを務めた「リズム戦隊ママレンジャー♪」。これまでの日記でも紹介しています。

本日は「時代劇スペシャル」「青い山脈」と、お年寄りに配慮して(!?)、ちょっと渋めの選曲でしたが、アンコールでの「風になりたい」では、最後に会場の皆さんの心を一つにし盛り上げてくださいました。

音楽は人々の心を豊かにし元気を与えてくれるものだと改めて感じました。出演された皆さま、お疲れ様でした。そしてありがとうございました。また、坂岡会長はじめ垂水区音楽協会の皆さま、いつもありがとうございます。協会主催の「クリスマスチャリティーコンサート」は12月25日開催予定。こちらも、楽しみにしています!

秋の休日<塩屋、五色塚古墳>(11月9日)

ここ数日一気に気温が下がり、本日も昼間は寒いのかなと予想していましたら、再び暑いくらいの陽気。秋晴れのもと、2つのイベントを訪ねました。

<第2回「勝手に塩屋市」>

以前は屋内で開催されていた「塩屋市」が、昨年よりマルシェやコンサート、オープン・アトリエ、縁日、なぞとき、ガレージセールなど「まちがまるごとお祭り!」として今年が2回目の開催。塩屋商店会の主催です。

10時30分に塩屋町東市民公園で、森本アリさんによる「塩屋は勝手に市(CITY)になろうとしているのではなく、『市(いち)』ですので」という軽妙なトークに始まり、塩屋楽団による演奏がスタート。

続いて「神戸垂水劇場」による紙芝居。子ども向けのメニューも用意していただいているのがいいと思います。

ちなみに、今月は「もじひろい しおやさんぽ」が開催されていて、お店の前にある文字を台紙に埋めていき、文章を完成させるとプレゼントがもらえます。本日も子ども達がいろんなお店を巡っていました。

昼になり人が多くなる前に住宅地の少し上のほうにも行こうと思い、「あまなつハウス」を覗いてみると、オーガニック市と、ライブが行われていて沖縄の歌に癒されました。

そして12時頃からは、ちんどん屋さんによるまちの練り歩き。これに間に合うように下りて来て良かったです。このレトロな感じが塩屋に合いますね。

本日はもっと「勝手に」塩屋のまちを歩いて楽しみたかったのですが、時間がなく、私はここで退散。

後に聞くと、昼からも遠方も含めてたくさんの方がお越しになられていたようです。今後も塩屋商店会のパワーで、塩屋のまちやまち歩きが好きな人を楽しませてくれることを期待します。

<五色塚古墳フェスティバル2024>

午後はNPO法人「輝かすみが丘」主催のイベントのため、五色塚古墳へ。2019年に一度幕を閉じたイベントを昨年復活させ、今年も開催です。

桝井理事長のご挨拶で13時にスタート。歌敷山中学校放送部の生徒達が進行を手伝っていました。

前半で歌敷山中学校吹奏楽部が登場することもあって、会場はたくさんの方が来場されていました。

ステージ前に人があふれている古墳の「前方部」を、一段高い「後円部」から見ると、こんな感じです。

昨年は8組の歌と踊りと演奏でしたが、今年は12組にパワーアップ。老若男女、また静と動、様々なグループによる演目を楽しませていただきました。

最後は霞ヶ丘が生んだスーパースター、歌手の岡田央さんの登場。「岡田」「ひさし」のうちわが踊ります。

2曲目の「ふたりの神戸」では、次の出番のため客席後方でスタンバイしていた霞ヶ丘婦人会の皆さんが、曲に合わせ踊り出す場面も。私も隣で見様見真似で踊っていましたけど(笑)。この一体感がたまりません。

岡田さんはMCで紹介されていたとおり、毎月ボランティアで、区役所1階で展示しているクラゲの水槽を清掃されています。お仕事・プライベートで垂水に貢献いただいており、本当にありがとうございます。

そして最後は、霞ヶ丘婦人会と会場の皆さん全員で「THE明石海峡大橋」を踊り、締めくくり。

皆さんの満足そうな笑顔が印象的でした。また、写真で気づいていただけると思いますが、段々と日が傾いていく中で、太陽に照らされた海の見え方が変化していく様子も素晴らしかったです。

昨年も日記に書きましたが、明石海峡大橋をバックに古墳の上でのステージ、最高です!

桝井理事長、今年も楽しいイベントを開催いただき、誠にありがとうございました!

(私の胸元が緑色に輝いて見えるのは偶然で、ウルトラマンを意識したものではありません:笑)

なお、五色塚古墳では12月4日(水曜)~8日(日曜)にキャンドルナイトを実施します。

先週から申し込みを始めましたが、非常に好調で、既に6,7,8日の金土日の分はキャンセル待ちとなっています。興味がおありの方は是非早めにお申し込みを!

<参考:予約申込サイト「おでかけKOBE」>

少し前の週刊天気予報では、本日はずっと傘マークが出ていて、ヤキモキしていたのですが、その心配を大いに覆す快晴でした。塩屋と霞ヶ丘の皆さん、きっと何か持っていますよ!

両地区のイベントに参加された皆さんにとって、思い出に残る秋の休日になったと思います。

私も日焼けで真っ赤になった顔で、本日あった数々の楽しい場面を思い出しながら、帰途につきました。

各地の文化祭(11月3~4日)

3連休の初日は荒天でしたが、秋晴れに恵まれた2,3日目、各地の文化祭を訪ねました。

特に私の心に残った展示や演目を中心に、簡単に振り返ります。

本多聞秋フェス(11月3日)

今年は夏まつりと合体した形で「秋フェス」として2日間の開催。

しかし、初日に予定していたパフォーマンスは、前日の大雨によるグラウンドコンディション不良で、急遽中止。昨年同様、元気いっぱいの子ども達によるチアダンスやキッズダンスを見る予定でしたが、叶わず、残念でした。

ということで、地域福祉センター内の作品展示を観ました。

多聞の丘小学校生徒の作品は、低学年から高学年へと順に並べられ、成長につれて作品のレベルが上がっていくのが面白いですね。どんなことを考えながら描いたか、添えられているコメントを読むと、心踊ります。

本多聞中学校生徒による応援旗は今年も力強く、カッコイイと思いましたよ。

第24回星陵ふれあい文化展(11月3日)

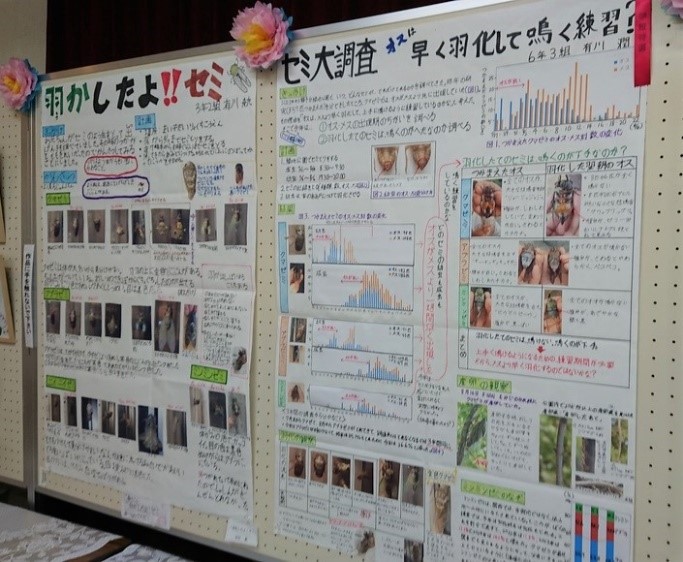

こちらでは、地域福祉センターでの作品展示と同時に2階でふれあい喫茶をやっています。昨年は作品を観て休憩しましたが、今年はまずコーヒーを飲み出展目録をめくりながら、どんな作品があるのかと想像してからの観覧です。

私の目を引いたのは、小学生の兄弟による「セミ大調査」。右側が6年生の兄によるもので、大人顔負けの観察力と分析力。レイアウトも綺麗です。左側が3年生の弟、兄に負けず劣らずの素質を感じます。

ふれまち子ども部の作品は、手形足形を上手く組み込んだ作品で、ほのぼのとした気持ちになります。

星陵台中学校生徒の作品もレベルが高かったです。特に明石海峡大橋をモチーフにした作品は気に入り、小学生以下の応募資格を満たさないのですが、次週表彰式を行う「明石海峡大橋の見える風景画展」に応募してほしいくらいでした。

名谷ふれあい文化祭(11月3日)

昨年は防災訓練に続いて文化祭をやっていましたが、今年は前半を地域福祉センター内で紙芝居や民族舞踊、軽音楽を楽しんだ後、屋外のステージに移動するスタイルを取っていました。いろいろ考えてらっしゃいますね。

私が到着した時、参加者の多くは屋外ステージに移っていましたが、昨年見損ねた室内の様子をまず拝見。毎年、名谷青少年育成協議会により名谷小学校横で行われる夏の風物詩(!?)「かかしフェスティバル」などの展示がありました。

手作りコーナーでは、ストローを用いたトンボづくりと、トイレットペーパーの芯を用いたクリスマスオーナメントづくりがなされていました。材料費もあまりかけずに、美しいものができて素晴らしいです。

その後は屋外に出て、最後はフォークダンスを皆さんと楽しみました。

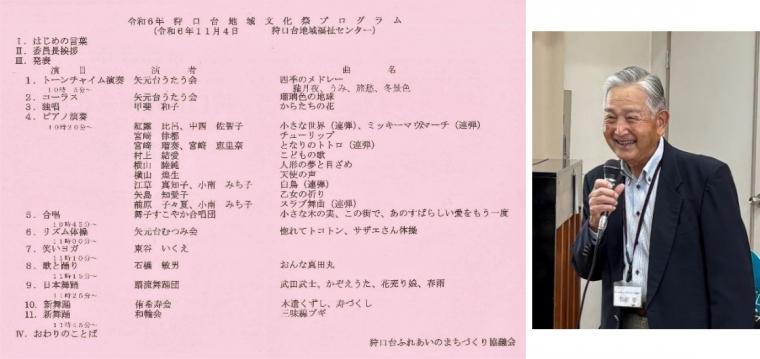

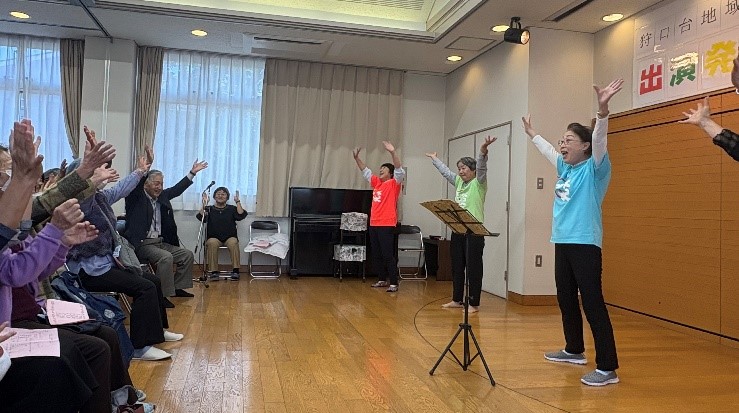

狩口台地域文化祭(11月4日)

狩口台地域福祉センターでは、昨日までの3日間は絵画・書道・写真・手工芸品等の作品展示で、この日は器楽演奏や合唱・独唱や舞踊などの発表です。

ピアノ演奏で多くの子ども達も登場していたところが、昨年との違いでしょうか。松原委員長もいろいろ趣向を凝らして企画しているようです。

私が感動したのは、舞子すこやか合唱団による「この街で」の合唱。この歌には「この街で」という歌詞が何度も出て来ますが、最後は「この『舞子で』いつか~、おばあちゃんになりたい~、おじいちゃんになった あなたと歩いてゆきたい…(その次は、おばあちゃんとおじいちゃんが逆)」と歌われ、会場内では思わず涙ぐむ人も。このように思える街に住み続けられるといいですね。心の底からそう思いました。

そして、「笑いヨガ」では、会場の皆さんとともに大いに笑いました。体の中の悪いものが吹き飛んだ気がします(笑)。

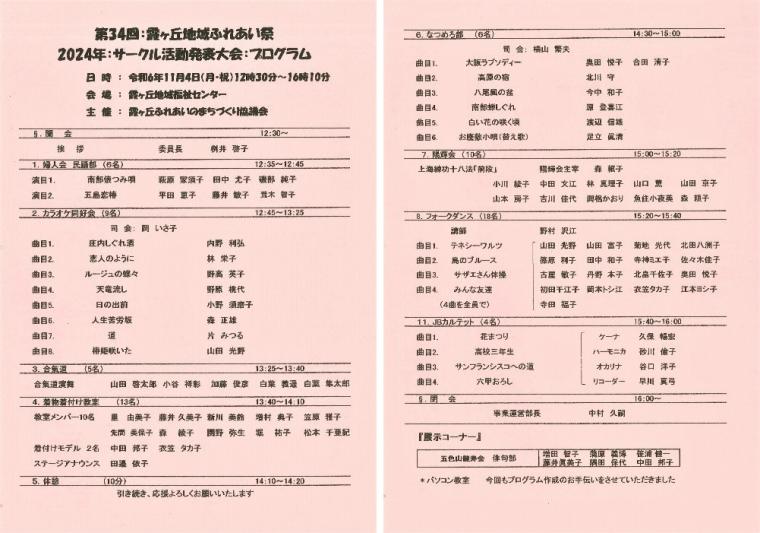

第34回霞ヶ丘地域ふれあい祭(11月4日)

こちらの文化祭、昨年も訪ねていたのですが、ほんの少しの時間だけでしたので、日記では紹介していませんでした。今年も少しだけ覗きましたので、紹介します。

私が到着した時は、合氣道が始まったところでした。

ステージ上の限られた空間の中で、見事な技を披露いただきました。

次に、着物着付け教室による着付けの実演。

鏡もない中で、お一人で留袖を10分ほどで留袖を着られる姿、帯をテキパキと締められる姿はお見事です。

そして、色鮮やかな振袖に袖を通したご婦人は「60(歳)ほど、若返った気持ちになります」と述べられ、会場内は「素敵!いいわね~」の声が渦巻いていました。私の知る限り、文化祭で着付けをやっているのはここだけだと思います。特色があっていいですね。

2日間で計5ヶ所。この間の晴天のように、私の気持ちも爽やかになった文化の日でした。

時間の都合で少しの間しか滞在することができなかったところもありますが、訪れた地区の皆さま、誠にありがとうございました!

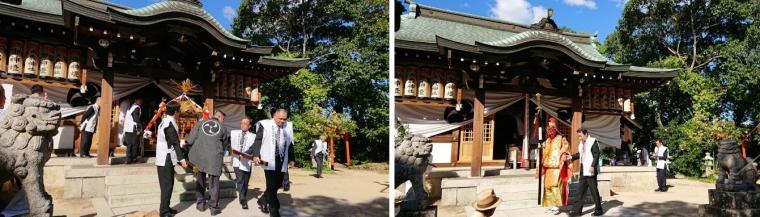

垂水区医師会館 完成記念式典(11月2日)

本日、垂水区医師会の新医師会館完成記念式典が行われました。新しい医師会館は今年1月に建物は完成していたのですが、その後も続いていた駐車場や外構の整備工事がこのたび終了し、本日の日を迎えたものです(会館の詳細は8月1日の区長日記参照)。

式典では、まず垂水区医師会の久保清景会長がご挨拶のなかで、戦前からの医師会のあゆみについて触れたのち、ひとつの建物に医師会・歯科医師会・薬剤師会、訪問介護ステーション、医療介護サポートセンターといった5つの事務所が同居する意義や今後の抱負などについて語られました。

続いて、来賓として兵庫県医師会の八田昌樹会長や神戸市医師会の堀本仁志会長が祝辞を述べられました。市長による祝辞も予定していたのですが、直前に大雨警報が出され、急遽市長は災害対応のため出席が叶わず、残念でした。

次に、この医師会館の設計を手掛けられた、株式会社松尾設計室の松尾和也代表取締役が「デザイン、コスト、環境性能が共存する医師会館」と題して講演されました。

講演では、2019年に久保会長と出会いこの会館を設計することになった経緯や、日本は断熱性能や室内環境後進国であること、そして断熱性能に優れたこの医師会館のような建物が神戸市で義務化されることへの期待などについて話されました。

そして、冒頭ご挨拶される予定であった日本医師会の松本吉郎会長は、大雨による交通機関の大幅な遅延にもかかわらず、式典終了間際に無事到着され、お祝いの言葉を述べられました。

この会館はハード面の特長だけでなく、5つの事務所が同居するメリットを生かし、平時にも災害時にも強く連携してその機能を如何なく発揮します。本当に素晴らしい拠点ができたと改めて思います。今後区内の医療・介護の関係者の連携がさらに深まるよう、垂水区としてもしっかりサポートしていきます。

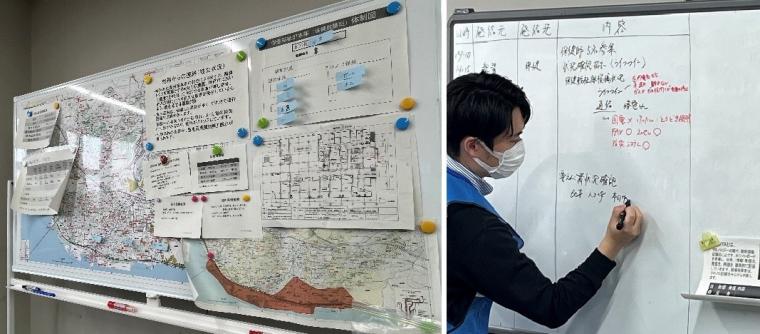

垂水区三師会・関係機関・行政による災害対応訓練(10月31日)

大規模災害発生時、避難所等での救護活動を進めるため、区役所等に災害時医療救護本部を設置します。まもなく阪神・淡路大震災から30年を迎えるこの時期に、垂水区三師会(医師会・歯科医師会・薬剤師会)と区役所などによる災害対応訓練を区役所内で行いました。

本日14時、和歌山県沖で大規模地震(M8)が発生、神戸市内(西区・垂水区南部)で最大震度6を観測した想定で訓練を開始。LINEを活用したオープンチャットにより、発災情報、訓練医療救護本部立ち上げの旨が提供・共有され、関係機関に参集を求めます。

同時に、保健福祉課職員は災害時に起こり得る様々な状況を記載したイベントカードを用いてDHEAT※訓練(初動対応)を開始。

※ DHEAT:Disaster Health Emergency Assistance Team(災害時健康危機管理支援チーム)

参集できた職員だけでいかに保健班として役割を果たすのか。職員は、収集した被災・避難情報や外部からの指示要請内容を時間順にホワイトボードに書き込み、迅速な判断と対応を行います。

事前に参加者に詳細は知らされていないイベントカードにより、

・在宅人工呼吸器患者から「人工呼吸器装着の難病患者(60歳男性)です。妻と2人暮らし。停電しており、バッテリーが本日中に切れる。どうしたらよいか。」

・避難所から「81歳 要支援1の男性、避難時に総義歯を家に置いてきてしまった。食事が義歯なしでは摂れない。困っている。何とかならないか。」

などといった連絡が入り、保健班だけで対応が難しい案件については、関係機関に連携協力を依頼します。

そして、災害発生後1時間弱が経過したところで、訓練医療救護本部会議を開始。

会議では、オープンチャットで共有された医療機関に関する情報などを改めて整理した上で、訓練中にイベントカードで示された被害・避難状況を踏まえ、避難所での救護所設置を決定するとともに関係機関に人員派遣の要請を行いました。

訓練当日初めて知る被害状況に加え、参加者がアドリブで付け加えた情報などもあり、リアルタイムで情報を整理しながら共有することの難しさを実感する訓練となりました。また参集できた職員だけで誰がどのような役割を持って動くのか、改めて災害時対応スキルを上げていく必要性を認識しました。

垂水区ではこれまで、さまざまな形で防災訓練を行ってきましたが、今回のような三師会・関係機関・行政が一堂に会する訓練は初めてでした。今後、あらゆるケースを想定し、シナリオを変えるなど工夫しながら、継続的に訓練を実施していく必要があります。各機関の連携をさらに強め、将来起こり得る災害に備えていきたいと思います。

「キッズ・ポートたるみ」開所式(10月29日)

市内の子ども達を対象に学習支援等を実施する「キッズ・ポートたるみ」の開所式に出席しました。

この施設は認定NPO法人キッズドアが、日本財団が実施する「子ども第三の居場所」設置・運営助成事業を市内で初めて活用し、開設したものです。設置・運営はキッズドアが、施設の利用促進を図るための事業の周知等は神戸市が行います。

(参考:9月25日 記者発表資料)

JR・山陽垂水駅から南に徒歩5分、海神社の国道2号を挟んで向かい側、垂水駅前交番東隣で既に開設されている介護付有料老人ホーム「チャームスイート神戸垂水」の1階にあり、この便利な場所で地域の教育支援拠点として、児童生徒や保護者が困ったときに気軽に頼れる存在となることを目指します。

キッズドアは、2009年より東京を拠点に困窮家庭の子ども達に無料学習会や居場所を提供している、実績のある認定NPO法人です。本日の開所式で渡辺由美子理事長は、関西で初めてとなる取り組みへの喜びと期待などを話されました。

また、「チャームスイート神戸垂水」の事業主体である、今回のスペースの提供に協力された株式会社チャーム・ケア・コーポレーションの下村隆彦代表取締役会長兼CEOからは、難関大学への進学を希望する子どもたちが、より平等に受験の機会を得られるよう、地域、家庭環境によらず通える塾として、11月の「キッズドア下村龍馬塾」の開設・運営にも協力されることなどが述べられました。

今回の「キッズ・ポートたるみ」の開設は、介護施設と子どもの学習支援等の複合施設であることによる新たな多世代交流が生み出されること、来年垂水年金会館内に開設予定の新たな児童家庭支援センターとの連携による子どもたちへの支援の強化など、様々な効果が期待できます。

この場所は、もともと旧垂水警察署があったところです。市としては、垂水駅周辺の貴重な市有地であることから、有効に活用できるよう検討・調整してきた経緯がありましたが、このような素晴らしい施設ができたことを本当に嬉しく思います。神戸市・垂水区としてしっかり後方支援をしてまいります。

おまけ:

「チャームスイート神戸垂水」最上階8階のルーフテラスからは、眼下に垂水漁港を、西側には明石海峡大橋を望むことができます。本日は曇天でしたが、快晴の日の眺望はさらに素晴らしいことでしょう。この開放的な雰囲気のように、この施設が地域に開かれた施設となることを願っております。

~こま回しやけん玉ってどうやるの?~(10月28日)

創立60周年を迎えた垂水区老人クラブ連合会と区内の公立保育所(5ヶ所)との新たな取り組みとして、昔遊びを通じた多世代交流事業を今月から12月にかけて実施しています。

本日はその2ヶ所目、東高丸保育所の子ども達と「東部老人クラブ」の交流の様子を覗いてみました。

同保育所「いるか・ペんぎん組」(4,5歳児)の20名と、東部老人クラブ8名との交流です。

はじめに、子ども達が歓迎の気持ちとして、体操「ハロウィンパンプキン」を元気に歌いながら踊ってくれました。

そして、二つに分かれて昔遊び。片方の部屋では、こま回しとけん玉。もちろん、私も加わりました。昭和世代は昔遊び、得意ですからね(笑)。

もう一方の部屋では、紙飛行機やカードゲーム、あやとり、ブロック遊びなども。

どれも楽しいので、あっという間に時は過ぎ、子ども達からは「もっと遊びた~い!」と名残惜しむ声と、老人クラブ側からも「子ども達と一緒に遊んでいると、気持ちが若くなっていいわね」との声が出る中、最後にハイタッチをして、約1時間の交流は終了しました。

1ヶ所目の川原保育所の子ども達と「旭が丘悠悠クラブ」「きずなクラブ」との交流も大成功だったと聞いており、本日もこどもも大人も満足感あふれる笑顔でいっぱいでした。帰る間際に子ども達から「○○さん、また来てね~」の声もあり、短い時間の中で子ども達と高齢者との間に絆が生まれた瞬間を目の当たりにし、嬉しく思いました。この事業、素晴らしい成果を上げていることを実感します。引き続き、区役所としてもお手伝いを続けていきます。

名谷小学校での防災学習(10月21日)

地域での大規模訓練や市民劇など、防災関連行事が続いている私ですが、本日は名谷小学校で垂水消防団と地域の方の協力のもと、防災学習と訓練が行われると聞きましたので、視察しました。

まず、防災学習。垂水消防団に6名おられる貴重な女性団員の一人、川西さんが「地震が起きたら」というタイトルで紙芝居をされました。小学生の兄妹が防災訓練を経験し、自分達でできることを考えていくお話で、本日の学習と訓練に相応しいものでした。

次に、名谷分団の中西さんが、消防署と消防団の違いや、大規模な火災や災害が起きた時の消防団の役割の重要性などを説明されました。熱心にメモを取っている子どもも多く、感心しました。

そして、多方面でご活躍の河野さんが震災当時の様子や、名谷町の方々が自ら被災しながらも、より被害の大きかった長田に出向き、炊き出しボランティアをしたことなど、貴重な体験を話されました。

後半は運動場に出て、消火器による放水訓練と煙体験。子ども達はみんな一生懸命にやっていましたし、それを見守る消防団・地域の方も温かく、学校の授業の中での素晴らしい取り組みだと思いました。

また、子ども達は、先週は人と防災未来センターで学んできたところと聞きました。様々な場所や機会を通じて、震災の教訓を学び、将来起こり得る災害に備えていますね。ぜひ、お家に帰ったら、災害への備えについて家族で話し合ってほしいと思います。私からの宿題です(学校の先生モードで終わります:笑)。

垂水区老人クラブ連合会創立60周年記念式典(10月19日)

レバンテホールで開催された標記式典に出席しました。

垂水区老人クラブ連合会(区老連)は「健康・友愛・奉仕」を基本目標に掲げ、健康増進活動、助け合い活動、子どもの見守り活動などの多様な活動を進められています。これまでの日記でも紹介しているとおり、「大人の居場所MAPの作成」「ブログの開設」といった会員増強に向けた新たな取り組みも積極的に進められており、主催者挨拶をされた松木会長はじめ、皆さまのご尽力に敬意を表します。

このような取り組みの甲斐あって、今年7月には南多聞台シニアクラブが新設・区老連に加入されました。会員数・クラブ数が減少傾向にある中で非常に喜ばしいことです。

また本日は、区老連行事への参加者が最も多かったクラブとして活動賞を「西舞子友の会」が、会報誌の発行を通じて効果的な広報を行ったクラブとして広報賞を「桃山台クラブ」が、区老連のブログ開設に大きく貢献したとして特別賞を福田幸子様が、それぞれ表彰されました。皆さま、おめでとうございます!

なお、式典の後、昼からは第49回楽しいつどいが開催され、大変な盛り上がりを見せたようです。

(私は昨年拝見しましたが、今年は叶わず残念でした。またの機会を楽しみにしております。)

当区地域協働課職員もマジックショーのお手伝いをしたようで、いつも親しくさせていただき、ありがとうございます。

今後も、区老連の皆さまが行われている日頃の活発な活動をしっかりと支援してまいります。また、垂水区老連が創立70年80年と末永く活動を継続され、ますます発展されますことをお祈り申し上げます。

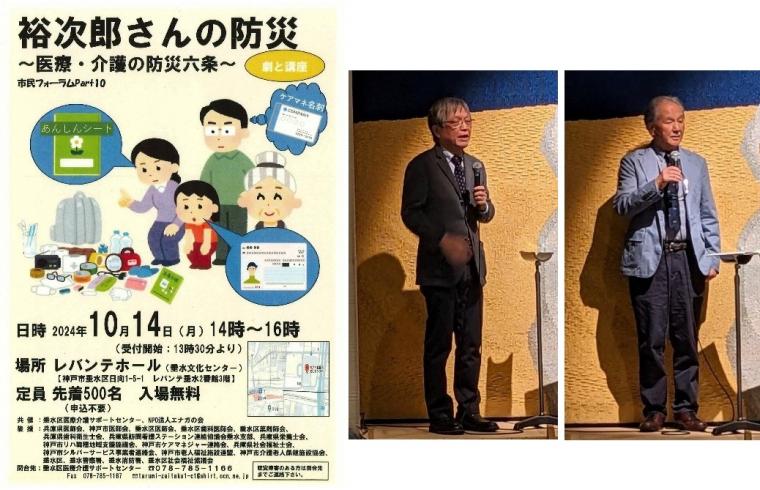

市民フォーラム「裕次郎さんの防災 ~医療・介護の防災六条~」(10月14日)

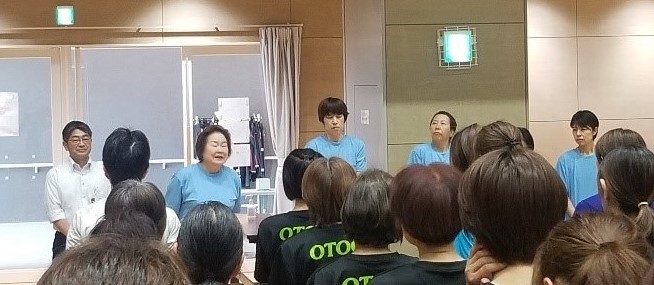

レバンテホールで開催された、垂水区医療介護サポートセンター・NPO法人エナガの会主催、標記市民劇に出席しました。と言いますか、出演者として参加しました。

冒頭のご挨拶で、垂水区医師会の久保会長、同前会長でNPO法人エナガの会の中村代表理事、お二方から、医療・福祉関係者が「多職種連携」で自ら劇を作り上げ上演する意義などについて、お話がありました。

この劇はこれまで、介護予防、認知症、終活など、医療・介護に関するさまざまなテーマで行われてきていましたが、コロナ禍で中断。震災30年を迎える今年度、「防災」をテーマとして、6年ぶりに復活です。

今回は、「石ケ原裕次郎・かねこさん夫妻」を主人公に、以下の構成で進められました。

・プロローグ:できる準備をしよう!予知できることに備えよう!(医療・介護の防災六条の導入)

・第1幕: 大地震発生! 72時間が大切!医療の対策!

・第2幕: 避難する時、何をもって逃げればいい?医療・介護の準備物!

・第3幕: 避難場所をどうする?地域で大切なことは?

・第4幕: 石山さん(要援護者)夫婦の個別避難計画

・第5幕: 地域ケア会議だよ、全員集合!

・第6幕: 石山さんの避難訓練!

・第7幕: 裕次郎さんの見た夢!2054年の垂水

・エピローグ: しあわせ運べるように(医療・介護の防災六条の確認)

垂水区役所としては、私が「垂水区長」役でプロローグに登場。

舞台に上がるや否や、私の親衛隊(!?)から「謙ちゃ~ん!」と予想外の呼び声があり、思わずタジタジになりましたが(笑)、気を取り直して、ハザードマップの重要性などを説きました。

保健福祉課長は誠実かつ堅実な区職員役、保健担当課長はノリノリの保健師役と、ぞれぞれのキャラどおり(?)の配役で頑張りました。

一方、保健福祉部長は「乙姫」役と「神戸市未来広報」役とを、素晴らしい衣装でしっかり演じました。

劇の模様は、エナガの会のHPに後日アップされ、動画で見られるようです。観劇できなかった方はぜひご覧ください。

なお、劇のサブタイトル「医療・介護の防災六条」の各条は以下のとおりです。

今回の劇は、医療・介護の防災として、区民の皆さんに知っていただきたい、改めて確認していただきたいことが満載でした。観覧された方にはその重要性を認識いただけたと思います。

ネタをばらしますと、今回の出演者は8月上旬から何度も何度も、それぞれの仕事を終えてから夜遅くまで稽古に励みました。テーマ設定・脚本を手掛けられたスタッフはそのもっと前から準備をされました。

フィナーレで、ジュニアコーラス「ティンカーベル」が歌う「しあわせ運べるように」や「ほらね、」を聴き、皆で力を合わせて劇を作り上げた達成感や、震災30年のこれまでの記憶などがこみ上げ、感慨深かったのは、出演者・スタッフの中で私だけではなかったことでしょう。

今回私は初めての参加となりましたが、医療・介護の関係者とさらに密接な関係を築くことができ、本当に貴重な経験となりました。また、おかげさまでレバンテホールは満員御礼になりました。出演者・スタッフの皆さん、お疲れ様でした!そして観覧いただいた皆さん、本当にありがとうございました!

これは自信を持って言えます。垂水区の医療・介護の多職種連携は最強です!

垂水区民スポーツの日イベント2024(10月14日)

垂水体育館・垂水スポーツガーデンで、標記イベントを開催しました。

私は予定の関係で、残念ながら13時過ぎに会場を一巡りしただけでしたが、職員に撮ってもらっていた写真で、各団体によるブ ースを中心に会場の様子を紹介をします。

まず体育館。体力測定、バレーボール、ニュースポーツ、パラスポーツ、リフティング大会など。

次に屋外。テニスコートではローンボウルズ、フットサル場ではラグビー、サッカー教室。

多目的グラウンドでは、キックターゲット、ストラックアウト、グラウンドゴルフ、輪投げ、ボール的当て、走り方教室など。

その他、ペタンクや未就学児向けコーナーもありました。

スポーツの日にふさわしい好天に恵まれ、1,000人を超える方に来場いただきました。また、垂水区スポーツ推進委員はじめ、垂水区スポーツクラブ連絡協議会、垂水区スポーツ・レクリエーション連絡会、各種団体、周辺施設の皆さんなど、今年も各方面からご協力いただきました。来場された方・運営にご協力いただいた方、ともにありがとうございました。

来年も引き続き、皆さんで楽しめるイベントとして充実させていきますので、何卒よろしくお願いします。

布団太鼓など、秋の伝統行事(10月10~13日)

秋祭りのシーズンがやってきました!

今年も可能な限り現場に足を運びました。昨年観られなかった場面など、4日間を時系列で紹介します。

西垂水布団太鼓・東垂水布団太鼓(10月10日昼)

区役所で執務をしていると、鐘・太鼓の音で布団太鼓が近づいて来るのがわかります。

1日目、海神社を出て垂水小学校西側から来る西垂水布団太鼓を待ち構えました。「差し上げ」の後、区役所西側を南下していきました。

続いて、東垂水布団太鼓も登場。垂水小学校の子ども達も興味津々で観ていました。

塩屋布団太鼓(10月10日午後)

塩屋布団太鼓は、昨年は夜しか観ることができなかったので、今年は塩屋若宮神社での倉出しを狙いました。

最初にゴマ(台車)を出して、幅の狭い道を慎重に下ります。

その後東進し、山陽・JR塩屋駅西の高架下を数往復します。特にJRの桁との間隔5cmもないほどスレスレです。見事に設計されていますね。

東垂水布団太鼓(10月11日朝)

2日目は、国道2号を巡行する布団太鼓を観たく、JR垂水駅東口のすぐ南にある太鼓倉からの倉出しを狙いました。薄明るい早朝に、電飾の灯った布団太鼓も見るのも趣があります。

国道2号に出るとすぐさま疾走。

海神社でお祓いを受けた後、東進し、福田川交差点へ。

朝焼けをバックにするのも絵になりますね。ただ、交通規制も大変です。布団太鼓を上から観る貴重な機会も得ました。

瑞丘八幡神社秋祭り(10月11日午後)

今年も、獅子舞を恐れて泣きじゃくる園児たちを見て、こちらも笑みがこぼれました。

4地区練り合わせ(10月11日夜)

私が垂水漁港に到着したは20時30分頃で、昨年観た4地区並んだ状態での「担ぎ」は既に終わっていました。1地区ごとに漁港北側道路を東西に、海神社の海側の大鳥居と国道2号との間を南北にと疾走する姿を観ました。昼間、東高丸の布団太鼓を目にすることができなかったので、こちらで紹介しておきます。

電飾で彩られた夜の布団太鼓はやはり素晴らしいですね。

宮野尾神社秋祭り(10月12日午後)

3日目は、昨年伺えなかった宮野尾神社のお祭りへ。

ひょっとことお多福による太鼓と唄に合わせた踊り(センマ)を初めて見ました。この時に歌われるのが宮入り・木遣りの前唄・木遣りです。歌詞カードが配られましたが、メロディがつかめず歌えません(苦笑)。

センマの後は獅子舞の登場。子ども達も大喜びでした。

境内での獅子舞が終わると、獅子が地区内を廻っていきます。垂水消防団前団長の中西さんに、荒神祓いの様子を見せていただきました。貴重な機会、ありがとうございました。

奥畑大歳神社秋祭り(10月13日午後)

最終日4日目。奥畑大歳神社へは新春の弓引き神事以来です。海神社の宮司により神事が行われた後、子供神輿にご神体を移し「役付帳」によって、地区の人に祭具が渡され、神幸式の準備が整えられます。

拝殿前の参道で獅子舞が始まり、センマに次々と連れて行かれた子ども達の涙顔に、周囲の雰囲気も和みます。

ずっと観ていたかったのですが、次の予定の関係から、後ろ髪を引かれる思いでその場を離れました。

こちらでの秋祭りは5年ぶりで、幟も新しくなっていたようでした。復活できて良かったですね。

舞子布団太鼓(10月13日午後)

昨年は舞子六神社の秋祭りを観ましたが、今年は国道2号以北を巡行するところ、特にJR舞子駅西側のアンダーパスを疾走する場面が観たかったので、4日間のラスト、舞子へ向かいました。

昼に舞子六神社を出た布団太鼓とお神輿は西舞子一帯を練り歩いていました。私は15時30分頃に、西舞子2丁目の住宅地から獅子とお神輿がひと足早く神社に戻るところで、合流できました。

16時前に差し上げ。担ぎ手が少なくしんどそうだったですが、その後、幹線(舞子多聞線)に出ました。

布団太鼓はどんどん南下し、私はアンダーパスに先回りして待ちます。下り坂の途中で一旦停まっている間に、さらに先回りして、JRの桁をくぐり抜けるのを見守ります。

坂をほぼ上り切ると、ご覧のとおり、担ぎ手はちょっとバテています(笑)。

その後は、国道2号を通過して舞子公園の東側へ。アジュール舞子駐車場でUターンし、ホテルセトレ北側で和太鼓とコラボ。

このあと、最後の差し上げがあり、舞子六神社に戻って行ったようですが、私はここで視察終了。

この4日間、晴天にも恵まれ、布団太鼓と祭りを存分に楽しみました。まだ観覧経験のない方には、来年こそ是非観ていただきたいと思います。今後とも垂水区としても垂水の伝統行事を応援していきます。

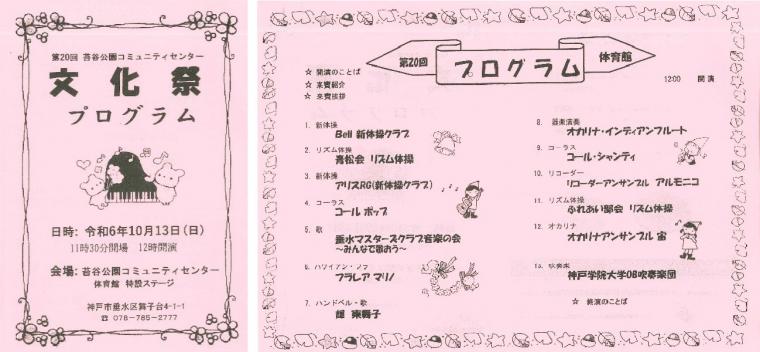

第20回 苔谷公園文化祭(10月13日)

昨年に続き、苔谷公園コミュニティセンター体育館で開催された文化祭におじゃましました。

司会はセンター管理運営委員会の伊藤委員長。いつもながらの上品さと優雅さで進行されました。

ステージで繰り広げられる演目は体操や踊り、コーラス、演奏など、多彩ですが、私が観覧した中から独断で2つ取り上げます。

1つ目は、新体操の「Bell新体操クラブ」と「アリスRG」の子ども達。

演技中に、天高く投げた「リボン」が天井に引っ掛かるハプニングが、両クラブで続けてありました。

こんなこと頻繁にあるとは思えません。凄い確率だと思いませんか。何事もポジティブにとらえる私、リボンだけに、両クラブとも今後の大会などできっと良い成績に「結び付く」と思いますよ。

2つ目は、コーラスの「コールポップ」。この文化祭には初めての登場で、3曲歌われましたが、私は最後の「瑠璃色の地球」が心に残りました。美しいハーモニー、ありがとうございました。

苔谷公園コミュニティセンターでは、いろんなグループが活発に活動されています。今回は20回目の節目を迎えましたが、今後も末永くこのような文化祭が開催されることをお祈り申し上げます。

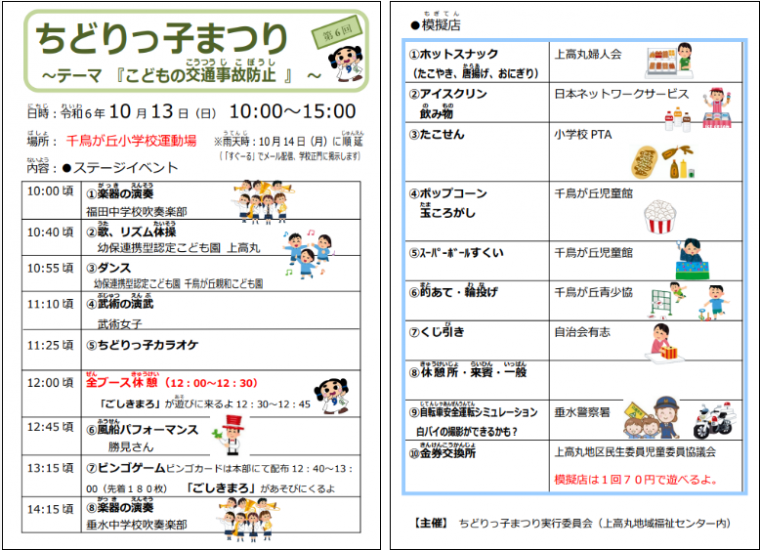

ちどりっ子まつり(10月13日)

千鳥が丘小学校で行われた標記まつりに初めて参加しました。実行委員会主催で6回目を数えます。昨年までは上高丸北公園が会場でしたが、今年は小学校での開催となりました。

10時に福田中学校吹奏楽部による演奏でスタート。進行のお手伝いを小学6年生が務めていました。上手にアナウンスされていましたよ。

今年は「こどもの交通事故防止」がテーマ。垂水警察署・垂水交通安全協会の協力により、ヘルメット着用の啓発などのほか、自転車安全運転シミュレーターも設けられていました。私もやってみましたが、ゲーム感覚で自転車の運転の重要なポイントを学べる優れものでした。

ステージのほか、飲食やゲームなど楽しい模擬店が並び、大勢の人で賑わっていました。日なたは暑いくらいでしたので、特にアイスクリンはよく売れていましたね。

千鳥が丘の地域団体や学校などの連携・協力による素晴らしいおまつりだと感じました。子ども達の良い思い出になったのではないでしょうか。今後もこのような形で継続されることを期待します。

つつじが丘総合防災・避難訓練(10月12日)

つつじが丘小学校で行われた訓練に参加しました。5年に一度開催される大規模なものです。

参加者が多く内容も素晴らしいので、詳細に紹介します。

9時に1~7丁目の防災福祉コミュニティ各支部長等の警報合図で、それぞれの地区内の街区公園などに一次避難のうえ、住民が小学校の校庭に続々と避難して来ます。

支部長が名簿・災害状況を提出後、7つのグループに分かれて各体験コーナーを巡ります。

校庭では、起震車による「震度7体験」、煙体験とともに、消防・警察の車両が並びます。

校舎南側の屋外では、「ふっQすいせん」利用訓練や、仮設トイレの展示。

体育館では、避難所開設時に使用する段ボールベッド、テントの展示。

校舎内では、AED体験と行政相談コーナーも。

各グループが校庭に戻ってきた後、11時30分頃から桃山台中学校ブラスバンド部による演奏を皆さんで鑑賞。

垂水消防署からの講評、つつじヶ丘防災福祉コミュニティの小寺委員長からの挨拶などがあった閉会式のあと、豚汁・保存食の試食もありました。

訓練全般を通して、各コーナーでの説明を熱心に聞く子ども達の姿が印象的でした。参加者数は1,000人近くと区総合防災訓練を凌ぐほどで、小寺委員長のリーダーシップや学校側の協力などにより、大変素晴らしい訓練でした。

今年8月には南海トラフ地震臨時情報が出され、来年1月に震災30年を迎えるこの時期にこのような訓練を行う意義は大きく、本日の成果を皆さまのさらなる防災意識の向上につなげていただきたいと思います。

垂水センター街での「あんてなショップ」(10月8日)

前職で「リノベーション神戸」として市西部の拠点駅、名谷・西神中央・垂水の駅周辺の活性化策を検討していた時に、垂水が明らかに他の二つと違う点の一つが、市内で今では少なくなった「活気ある商店街」の存在でした。そして区長着任以来、商店街をもっと街の活性化に活かせないかと、考え続けています。

従来からの海神社夏祭りの時の出店のほか、これまでも紹介しているとおり(6月8日・6月15日 区長日記)様々な主体が多彩な出店などで、新たな盛り上げに貢献いただいています。

さらにアイデアはないか検討のうえ、区役所から、毎月区役所ロビーで障がいのある方が通う福祉施設で心を込めて作られた製品などの販売を行う「あんてなショップ」を開催されている垂水区自立支援協議会に、垂水センター街での物販について相談したところ、ご協力いただけることとなりました。

本日はその1回目の開催で、7つの事業所から出店がありました。

本日は、私も美味しいお菓子や小物など、とても満足なお買い物をしました。事業者側も手ごたえを感じたようで、障がい者の手作りの品の販路拡大と駅前商店街のにぎわいづくりとの一挙両得を狙う取り組みは、まずは成功したのではないかと思います。

今後、季節の良い時期の10~12、4~6月の第2火曜に、区内13の就労支援B型事業所がお菓子、パン、手工芸品などを販売する予定です。ただ、これには「あんてなショップ」のような名前がまだないため、とりあえず日記のタイトルは標記のようにしました。今後素敵なネーミングを考えていただければと思います。

次回以降、皆さまもぜひ足をお運びのうえ、お気に入りの品を見つけてはいかがでしょうか。よろしくお願いします!

「IFA国際芸術交流展」奨励賞受賞者の来訪(10月8日)

これまで県内の新進美術家の登竜門「県展」で2度入選するなどの実績をお持ちで、垂水区在住の芸術家・亀井蘭さんから、標記奨励賞受賞の報告をいただきました。

亀井さんのご活躍を知るきっかけとなったのは、高丸7丁目の「ギャラリー蘭」で開催中の写真展を報じる今年1月の新聞記事でした。早速ギャラリーに伺ったところ、亀井さんの生み出す写真や絵画などの美しさ・技法に私はすっかり魅了され、以降開催された個展や展覧会を訪ねています。

本日は、先月兵庫県立美術館ギャラリー棟で開催された「IFA国際芸術交流展」の奨励賞作品「街のあかり」を、亀井さん自ら持ってきてくださいました。

いかがでしょうか。キャンバスに写真を印刷しその上から筆で色付けをする、新しい技法によるものだそうです。上の画像ではわかりにくいかもしれませんが、通常の写真や絵画に比べ、より色の深みや奥行きが感じられます。ちなみにドバイの風景だそうです。

一方、以前亀井さんのギャラリーを訪ねた時には、色紙に書かれた数々の書も見せていただきました。その中で私が気に入ったのが、この「遊」の字でした。

それなら、私の座右の銘の「遊ぶが如く、仕事をする」(笑)を書いてもらえませんかとお願いしたところ、快諾いただき、本日はその作品も持って来てくださいました。

私の好きな明石海峡大橋をさりげなく背景に描いていただている亀井さんの心遣いが嬉しい限りです。

これからも素晴らしい作品を生み出し続けてくださることを期待します。よろしくお願いします!

区長日記ではこれまでも、垂水区音楽協会主催のコンサート出演者・コンクール受賞者、世界一のフィンガースタイルギタリスト、イタリア陶器「マヨリカ焼」の絵付け師など、垂水でご活躍・ご尽力されている文化芸術分野の方々を紹介してきております。

今後も引き続き、垂水区民の心を豊かにしていただける、多彩な芸術家の活動の様子を発信し応援していきたいと思います。

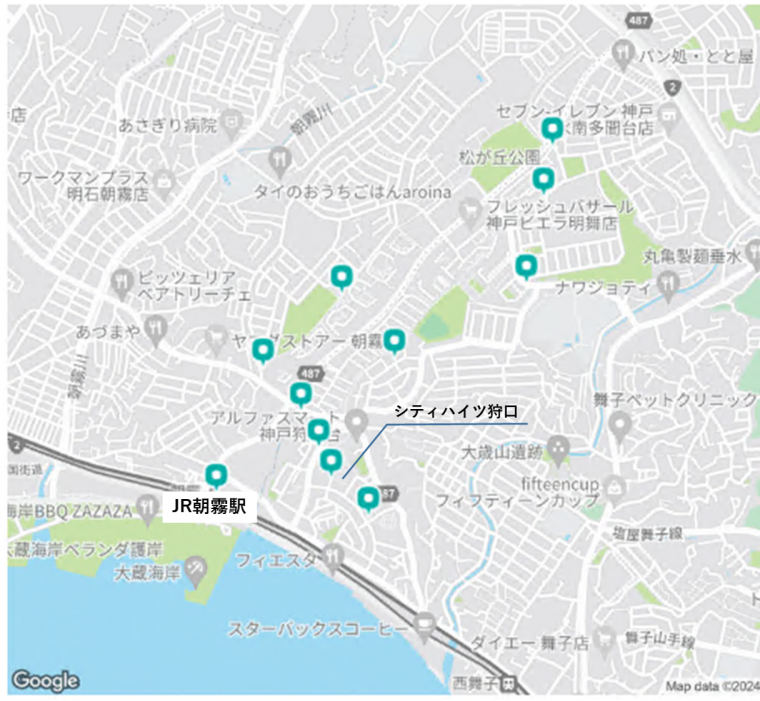

明舞出張所 開設記念式典(10月7日)

本日、明舞ビエラ明舞2階に垂水区明舞出張所を開設するにあたり、記念式典を行いました。

主催者挨拶で小原副市長は、神戸市が都心三宮再整備や神戸空港の国際化を進める一方、バランスの取れた神戸のまちづくりを進めるため、郊外の活性化にも取り組んでおり、垂水区内では垂水駅周辺でのリノベーション、明舞地域で「団地まるごと駅マエ化プロジェクト」を進めていることを、さらに、県や明石市など関係機関との連携を図りながら、明舞地域の活性化に向け取り組んでいくことを申し上げました。

来賓を代表して神戸市会 堂下副議長からは、このたびの明舞出張所開設の意義、特に既に北・西区の出張所に配属されている地域活性化担当係長の明舞での配属、地域活動のためのコミュニティスペースができたことへの期待などについて、祝辞をいただきました。

その後、狩口台ふれまち協の松原委員長、神陵台ふれまち協の小林委員長、出張所フロア貸主のJR西日本不動産マネジメント株式会社の石原社長にも加わっていただき、テープカットを行いました。

多数の国会・県会・市会の先生方や地域の皆さまなどに出席いただき、無事式典を終えることができました。また、明舞幼稚園の園児からは、心のこもったお祝いのペン立てをいただきました。大事に使わせていただきます。中後理事長、誠にありがとうございました。

明舞団地のまちびらきから60年、昭和47年に旧明舞サービスコーナーが開設されてから約50年の年月を経て、それほど広いスペースではありませんが、神戸市域側にこうして出張所を設けることができ、少しでも地域の皆さまに密着した市民サービスが提供できるかと思うと感慨深いものがあります。

本日の出張所開設を機に、歴史ある明舞地域の皆さまのために、担当の区職員一同、気持ちを新たに頑張ってまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

明舞出張所で取り扱う窓口業務等はこちらをご覧ください。

うみかぜ音楽祭 2024(10月6日)

舞子公園で行われた標記イベント、生活協同組合コープこうべ・兵庫県漁業協同組合連合会・兵庫県生活協同組合連合会・神戸新聞事業社による実行委員会の主催です。

昨年度も覗きましたが、区長日記で取り上げていませんでしたので、今回は紹介します。

明石海峡大橋のすぐ下の芝生の部分にステージ、さらに東側にワークショップや展示などのブースが並ぶのは、たるみっこまつりと同様の形で、10時の開始からずっと、多くの方々が来場されていたようです。

区役所からは「五色塚古墳復元整備50年」のPR、区社会福祉協議会から共同募金の呼びかけもさせていただきました。

私が会場に到着したのは14時過ぎでしたので、今回は私が観覧したステージを紹介します。

14時30分から、手話パフォーマンスグループ「虹色スマイル」が3曲披露されました。特に「いのちの歌」は明石海峡大橋をバックにした晴天の下で、皆さんの想いが私の心に響きました。本当に素敵な歌、ありがとうございました。

そして、15時からの最後のステージには「さかなのおにいさん かわちゃん」こと、川田一輝さんが登場!

本日は音楽でなく、クイズショーでした。

「タコの心臓はいくつありますか?」「脳の数は?」といった大人でも知らないような難しい問題が出されますが、子ども達は元気よく手を挙げて答えていきます。なお、タコの心臓は3つ、脳は9つが正解です。

知らなかった~(苦笑)。大人にとっても楽しいクイズが続き、海が大好きな私も大変楽しめました。

今年のテーマは“環境”ということもあり、最後にかわちゃんが「将来みんなが大好きなお寿司が食べられなくなってしまうかも。そうならないためには、どうすればいい?」とこれもクイズを出しながら、海を大切にする環境学習的な要素も盛り込んでいたのが素晴らしかったです。終了後には、気さくにサインに応じられ、私もすっかりかわちゃんのファンになりました。また、何かの機会でお会いしたいものです。

今回の音楽祭を開催いただいた、コープこうべ様はじめ関係者の皆さまに感謝申し上げます。

舞子公園では、5月には区が主体の「たるみっこまつり」、そしてこの音楽祭はじめ、様々な主体に年間を通じて多彩な催しを開催いただいています。皆さん、今後も舞子公園でのイベント、大いに楽しみましょう!

たるみ生き活き保健福祉フェア(10月2~4・6日)

昨年に続き、区役所内で標記イベントを開催しました。

4日の朝には、区内の民生委員など地域活動に携わっておられる方々による「コーラスグループすみれ」の皆さんにお越しいただき、童謡のメドレー含め多くの曲を、いつもながらの美しい歌声で披露いただきました。特に最後の「幸せのリズム」は、前日からの鬱陶しい天気を晴らすかのように、爽快な気持ちにしていただきました。ありがとうございました!

2日の午前・午後の「親子ふれあいランド」では、お母さん・子ども達がとてもリラックスされていました。その姿に、私も癒されました。

3日午後の「肺年齢を測ってみませんか?」を私もやってみました。人間ドックでCOPD(慢性閉塞性肺疾患)の検査は毎年受けていますが、その測定器を「スパイロメーター」と呼ぶとは知りませんでした。

人間ドックでは検査数値や医学的な結果表記のため、この検査の結果をあまり気にしたことがなかったのですが、今回は肺の状態を『肺年齢』というわかりやすい結果で教えてもらえました。本日は「実年齢の一回りを越える肺年齢」という情けない結果が出てしまいました(冷汗)。今一度、人間ドックと肺年齢、両方の結果を照らし合わせ、改善策を考えてみたいと思います。そして、隣の血圧測定もしました。