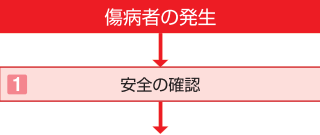

AEDを使用した心肺蘇生法の手順

最終更新日:2023年10月19日

ここから本文です。

(各手順をクリックすると、手順の詳細へジャンプします)

実際の手順

1安全を確認する

倒れている人に近づく前に周囲の安全を確認します。

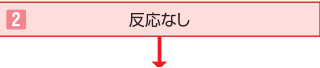

2反応(意識)を確認する

肩をかるくたたきながら、大声で呼びかけ、反応があるかないかを見ます。

ポイント

- 呼びかけに対して目をあけたり、何らかの返答がある、目的のある仕草がある等の反応があれば「反応あり」、なければ「反応なし」と判断します。

(けいれんのような動きは「目的のある仕草」ではありませんつまり反応なしと判断します) - 交通事故などで、頭や首にケガがある場合やその疑いがある時は、体を揺すったり首を動かしてはいけません。

- 反応があれば傷病者の訴えを聞き、必要な応急手当を行います。(状況により救急車を要請します)「反応なし」と判断した場合や、その判断に自信が持てない場合は、心停止の可能性を考えて行動します。

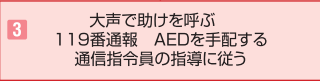

3救急車の要請・AEDの手配

反応がなければ、「誰か来て!人が倒れています!」と大声で助けを求めてください。

協力者が来たら、「あなたは119番通報して救急車を呼んでください」「あなたはAEDを持ってきてください」と指示してください。

ポイント

- あなた1人しかいない場合は、心肺蘇生法を始めるよりも119通報をすることと、近くにAEDがある場合はAEDを持ってきて使用することが優先されます。

- 119通報時に電話を通じオペレーターが心肺蘇生法を指示します。落ち着いて指示に従ってください。

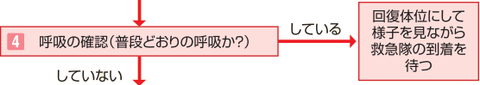

4呼吸の確認

目で胸と腹部の動きを見て、10秒以内で調べます

目で胸と腹部の動きを見て、10秒以内で調べます- 動いていない場合や、普段どおりでない動きの場合は呼吸なしと判断します

- 約10秒間確認して呼吸の状態がよくわからない場合も呼吸なしと判断します

ポイント

- 「普段どおりの呼吸」をしていなければ「呼吸なし」と判断します。

(しゃくりあげるような不規則な呼吸の場合は正常な呼吸ではない、つまり呼吸なしと判断します) - 普段どおりの呼吸かわからないときは、胸骨圧迫を開始してください。

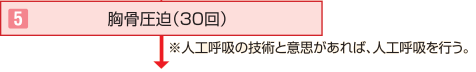

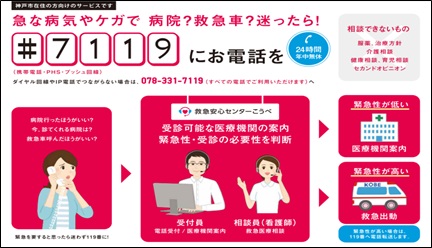

5胸骨圧迫の実施

普段どおりの呼吸が無ければただちに胸骨圧迫を行います

普段どおりの呼吸が無ければただちに胸骨圧迫を行います

*胸骨圧迫の練習は、訓練人形で行ってください。(必ず実技講習を受けてください)

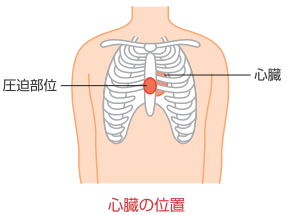

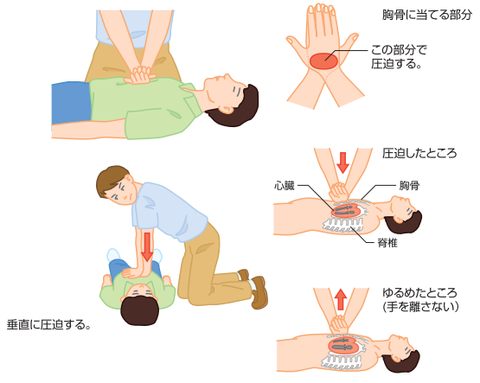

胸骨圧迫の位置は胸の左右の真ん中の「胸骨」と呼ばれる縦長の骨の下半分です。圧迫位置は胸の真ん中を目安にします。

実施の際に胸をはだけて圧迫位置を確認する必要はありません。

- 片方の手の付け根を圧迫位置におき、その上にもう片方の手を重ねます。

- 両肘をまっすぐに伸ばして手の付け根の部分に体重をかけ、傷病者の胸が約5cm下方に圧迫されるように、1分間に100回~120回の速いテンポで30回連続で圧迫します。

重要

胸骨圧迫を効果的行うため、次のことが重要です

ポイント

- 胸骨圧迫は床面が固く平らなところで行います

- 胸の真ん中を”強く””速く””絶え間なく”圧迫することが重要です

- 圧迫の十分な解除が効果的な胸骨圧迫の条件です

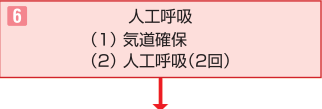

6人工呼吸(口対口人工呼吸)

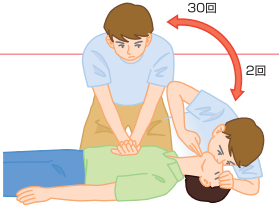

30回の胸骨圧迫終了後、口対口人工呼吸により息を吹き込みます。

(1)気道の確保

片方の手を額におき、もう片方の手の人差し指と、中指を下あごの骨の部分に当て、頭を後ろにのけぞらせ、あごを持ち上げて気道を確保します。

ポイント

- 指であごの柔らかい部分を圧迫しないようにします

- 頭を無理に後ろに反らせないようにします

(2)人工呼吸の開始

気道を確保したまま、額に当てた手の親指と人差し指で鼻をつまみます

気道を確保したまま、額に当てた手の親指と人差し指で鼻をつまみます- 大きく口をあけ、傷病者の口を覆い、空気が漏れないようにして、1秒かけて胸が軽く膨らむ程度息を吹き込みます

- 吹込みが終わるたび、口と鼻をつまんでいる指を離します

- 同じ要領でもう1回吹き込みます

ポイント

- 胸がうまくあがらなくても、人工呼吸は2回までとします。

- 人工呼吸によって胸骨圧迫が中断されますが、その中断時間が10秒以上にならないようにします。

- 人工呼吸をする時は、感染防止のため一方向弁付呼気吹き込み用具の使用を推奨しています。

重要

傷病者に傷や出血がある場合、あなたの口や周りに傷がある場合、口と口が接触することにちゅうちょする場合は胸骨圧迫のみ行います。

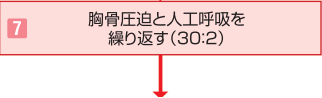

7心肺蘇生法の実施

胸骨圧迫を30回連続して行った後に、人工呼吸を2回行います。

胸骨圧迫を30回連続して行った後に、人工呼吸を2回行います。- この胸骨圧迫と人工呼吸の組み合わせ(30時02分)を救急隊に引き継ぐまで絶え間なく実施します。

ポイント

- 心肺蘇生法は救急隊が到着し、中断の指示があるまで続けます。

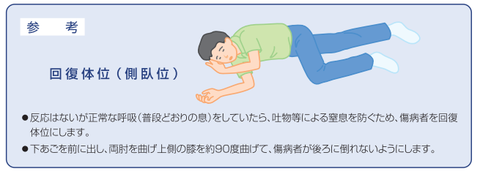

- 途中で傷病者が動き出す、うめき声を出す、普段どおりの呼吸を始める等の反応があった場合は、心肺蘇生法を中断し、気道を確保しながら回復体位にします。判断に迷う時は継続してください。

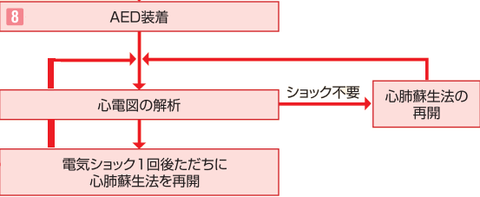

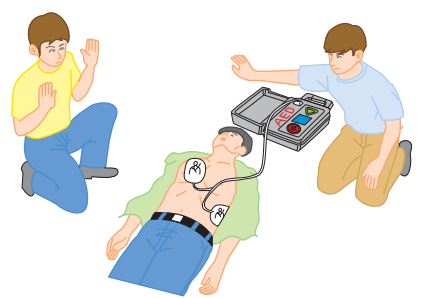

8AED

AEDが到着したら、まず電源をいれます。

AEDが到着したら、まず電源をいれます。- 電源を入れたらAEDが次に必要な行動を指示します。

- AEDから電極パッドを傷病者の胸にはるよう指示がありますので、電極パッドを胸にはります。

- 電気ショックが必要なときは、ショックを行うよう指示がありますのでAEDの指示に従って、通電ボタンを押してください。

ポイント

- AEDは「反応なし」、「普段どおりの呼吸なし」の傷病者を対象に使用します。

- 未就学児(小学校入学前概ね6歳まで)に対しては、小児用パッドを用います。小児用パッドが無いなどやむを得ない場合は、成人用パッドで代用します。

重要

- AEDから「電気ショックの必要はありません」などのメッセージが流れた場合、心肺蘇生が不要だという意味ではありませんので、傷病者の呼吸や反応等が戻るまでは心肺蘇生を続けてください。

- 救急隊に引き継ぐまでは、電極パッドははがさず、AEDの電源も入れたままにしておいてください。

応急手当講習会の案内

”救える命を救うため””あなたの大切な人を救うため”

市民のみなさんによる応急手当が非常に重要です。神戸市では応急手当の普及啓発のため、応急手当講習会を実施してます。

応急手当講習会では次のことを学んでいただけます。

- AEDを用いた心肺蘇生法(成人)【普通救命コース】

- AEDを用いた心肺蘇生法(小児)【小児コース】

- 骨折、外傷などのケガの際の応急手当【ケガの手当てコース】

- 上記コースに加えて、体位管理や搬送法など、より実践的な内容【上級コース】

- より高度な応急手当、及び指導方法を習得【救急インストラクター講習】(指導者コース)

是非、応急手当講習会に参加いただき、命を救う方法を学んでください。

皆様のご参加をお待ちしています。

応急手当講習会のご案内はこちら

お問い合わせ先

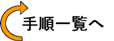

急な病気やケガで病院?救急車?迷ったら!

#7119または078-331-7119にお電話を!

救急あんしんセンターこうべについてはこちらの画像をクリック

- 救急

- おくる電(でん)(神戸市病院送迎紹介コールセンター)

- 応急手当に関すること

- AEDの利用可能施設(まちかど救急ステーション)

- 救急車を利用する前に

- 備えていただく医療情報

- その他

- 救急課救急研修係

- 神戸市民救急ボランティアのご案内

- AEDの詳しい使いかた

- 応急手当web講習のご案内

- 民間救急講習団体(FAST)の紹介

- 応急手当の方法(止血法)

- 救急車が来るまでに

- AEDを使用した心肺蘇生法の手順

- バイスタンダーフォローアップカードについて

- 高齢者福祉施設における救急要請ガイドライン及び医療機関における転院搬送依頼

- イベント開催時には「自主救急計画書」の届出を!

- 日々研鑽する救急隊員

- メディカルコントロール体制