ホーム > 健康・医療 > 衛生 > ペット(動物愛護・動物衛生) > ペットの防災対策

ペットの防災対策

最終更新日:2025年7月11日

ページID:6370

ここから本文です。

お知らせ

- 「災害時のペットとの避難ガイドライン」を分かりやすく動画にまとめました。

- 「ペットも一緒に避難マップ」の募集を開始しました。(〆切:9月5日(金曜))

神戸市におけるペット防災対策について

神戸市では、災害時にペットと安全に避難できるよう、飼い主の皆さまが日頃から備えておくべきことや、避難所でのペット同行避難のルールをまとめた「災害時のペットとの避難ガイドライン」を作成しました。

このガイドラインでは、災害時に役立つしつけの方法等について、公益社団法人神戸市獣医師会が監修しています。

ペットを飼っている方はもちろん、これから飼うことを検討されている方も、このガイドラインを参考にしていただき、日頃から災害への備えを進めましょう。

災害時のペットとの避難ガイドライン

動画版

ペットの飼い主の皆さまに向けて、平時の備え(しつけ・備蓄品)や、災害時の避難所での受け入れ手順・飼育ルール等を分かりやすく動画にまとめました(約4分)。災害への備えや避難所での円滑な受け入れ体制の構築に、ぜひご活用ください。

動画内の避難所の様子は一例です。詳しくはガイドラインをご確認ください。

ガイドライン(全文)

ガイドラインの全文(全24ページ)を、以下よりダウンロードいただけます。概要版もあわせてご活用ください。

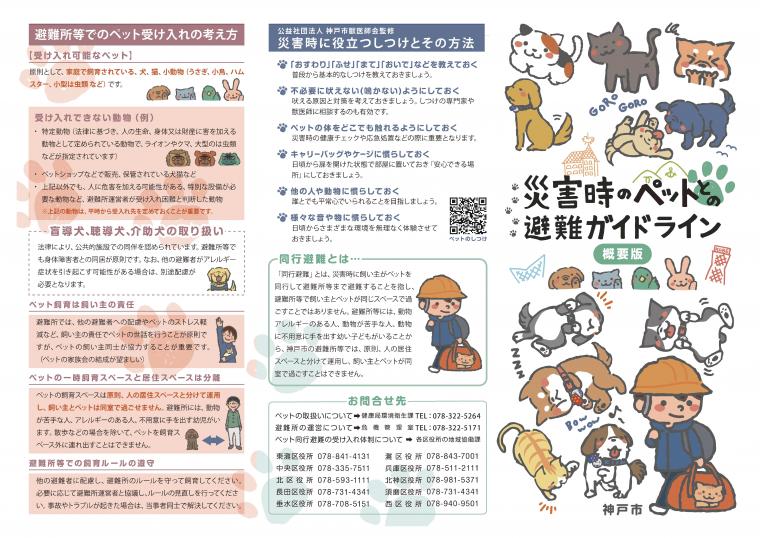

ガイドライン(概要版)

ガイドラインの主なポイントをA4三つ折りリーフレットとしてまとめています。

ダウンロードして、ご自由にご活用ください。

ペット同行避難できる避難所

下記のリンク先より、ペットと一緒に避難(同行避難)できる避難所を確認しておきましょう。

ペットの飼い主としての心構え

所有者を明示しましょう

災害時には、ペットが迷子になってしまうことがあります。万が一離ればなれになってしまっても、飼い主のもとに戻れるよう、普段から迷子札を付けておきましょう。首輪などが取れてしまったときのために、マイクロチップを装着しておくことも有効です。

マイクロチップとは

マイクロチップは世界で唯一の15桁の数字が記録された電子標識器具です。この番号を使用して、所有者の情報を登録しておくことで、迷子になったときや、災害、事故などによって飼い主と離ればなれになった時に、飼い主の元に帰れる可能性が高まります。かかりつけの動物病院などで、マイクロチップを装着するよう努めてください。

マイクロチップを装着した場合は、必ず飼い主情報を環境大臣指定登録機関(外部リンク)へ登録しておきましょう。

必要なしつけをしましょう

災害が発生し、避難が必要な場合、ペットと一緒に避難すること(同行避難)が基本です。その際に他の方に迷惑をかけないために普段からしつけを行っておく必要があります。避難所には動物が苦手な人もいます。無駄吠えの防止や、決められた場所での排泄のしつけは特に重要です。

一方で、ペットも災害時の避難においては大きなストレスを受けます。ケージやキャリーバッグに慣らしておくことや、日頃から他の人、色々な音や物に慣らしておくことで、避難生活においてもペットのストレスが軽減できます。また、ペットが落ち着くことで無駄吠えの解消にもつながります。

ここでは、公益社団法人神戸市獣医師会が監修した、日常生活の中で出来る犬や猫の社会化やしつけの方法についてご紹介しています。災害時だけでなく、普段から使えるものばかりですので、意識しながらペットと接するようにしてみましょう。

社会性を身につける

子犬や子猫を迎えたら、特に社会化期(犬:生後3~12週齢頃、猫:生後2~9週齢頃)と呼ばれる感受性が高い時期に、さまざまな経験を通して社会性を身につけることが大切です。※社会化期が過ぎても社会性は身につきますが、警戒心が強くなってきます。社会化期以降は、犬や猫の様子を見ながら無理なく社会化を続けましょう。

他の人や動物に慣らしておく

-

犬の場合

他の人や犬、動物との良いふれあいを通して社会性が身につきます。犬によっては積極的に触れあうというよりも、誰とでも平常心でいられることを目指しましょう。

-

猫の場合

親戚や友人を自宅に招くなど、飼い主以外の人に慣らしておきましょう。

様々な音や物に慣らしておく

災害時はペットを取り巻く環境が大きく変わります。犬であればいつもと違う散歩コースを歩いてみる、飼い主と一緒におでかけする、猫であればキャリーバッグやケージに入れて避難所までの道のりを歩いてみるなど、日頃からさまざまな環境を無理なく体験させておきましょう。

キャリーバッグやケージに慣らしておく

外出時だけ使用するのではなく、日頃から扉を開けた状態で部屋に置いておき、中でおやつやフードをあげながら、ペットがくつろいだり睡眠したりする「安心できる場所」にしておきましょう。避難所生活で使用する際のストレスの軽減につながります。

・猫のキャリー(ケージ)トレーニング動画(作成:公益社団法人神戸市獣医師会)

「おすわり」「ふせ」「まて」「おいで」などを教えておく

普段から「おすわり」「ふせ」「まて」「おいで」などの基本的なしつけを教えておきましょう。できたらほめておやつを与えながら、楽しく教えましょう。

不必要に吠えない(鳴かない)ようにしておく

慣れない環境では、吠えてしまうことがありますが、日頃からしつけをすることで、吠える原因と対策を考えておきましょう。しつけの専門家や獣医師に相談することも有効です。

ペットの体をどこでも触れるようにしておく

平常時でも、動物病院やトリミングサロンに行く時に役立ちますが、災害時の健康チェックや応急処置などの際にも重要となります。

ペットの健康管理をしましょう

非常時には人も動物も衛生状態や栄養状態が悪くなり、ストレスにより免疫力が低下することがあります。普段からワクチン接種による感染症の予防や、ノミ・ダニの駆除や予防をしておきましょう。

ワクチン接種歴などの健康管理記録をまとめておくのもいいでしょう。

ペットのための備蓄品などを確保しておきましょう

災害が発生し、自宅で生活を続ける場合はもちろんのこと、避難先においてもペットに必要なものは飼い主が用意する必要があります。

移動のためのリードやキャリーバッグなどをはじめ、水やフードは5日分以上用意しておきましょう。療法食などの特別食を必要としているペットの場合はさらに長期分用意しておきましょう。

準備しておくとよいもの

- 5日分以上の水、フード

- 療法食、薬

- キャリーバッグ・ケージ、首輪、リード(リードは伸縮しないものが望ましい)

- ペットシーツやトイレ用品、ペットのにおいのついたタオルなど

- 飼い主の連絡先やペットの情報を記録したもの、ペットの写真

避難場所を確認しておきましょう

災害が発生してからではなく、普段から、下記のリンク先を参考にペットと一緒に避難(同行避難)できる避難所を確認しておきましょう。

また、自宅から避難所までの行き方や所要時間等も確認しておきましょう。

ペットの防災対策はできていますか?チェックしてみましょう

□住まいの防災対策を行いましょう

□家族やご近所の方と防災について話し合い、協力しましょう

□住んでいる地域の防災計画を確認し、避難場所や避難経路を確かめましょう

□ペットのための避難用品や備蓄品を確保しておきましょう

□普段から動物に必要なしつけや、ワクチン接種などの健康管理を行いましょう

□ペットに迷子札やマイクロチップなどを装着して身元を示しておきましょう

「ペットも一緒に避難マップ」を募集しています(〆切:9月5日(金曜))

「災害時のペットとの避難ガイドライン」等を使って、住んでいる地域をまわり、災害が起こりやすい場所はどこか、災害が起こった時にペットと避難所までどのように避難すればいいか、避難する時に危険な場所は無いか、等をまとめたものが「ペットも一緒に避難マップ」です。市では、みなさんが作成された避難マップを募集し、優秀作品へ表彰を行っています。

詳しくは以下のリンク先をご確認ください。

「ペットも一緒に避難マップ」を募集します

関連リンク

よく見られているページ

- 地域猫活動

- 犬及び猫の団体譲渡

- 犬・猫の一時預かりボランティアの募集

- 子犬・子猫のミルクボランティア

- 収容犬猫情報

- 神戸市人と猫との共生に関する条例

- 人と猫との共生に関するガイドライン

- 飼い犬の登録と狂犬病予防注射

- 犬の飼い方・マナー

- 猫の飼い方・マナー

- ペットが迷子になったとき

- ペットが死亡したとき

- ペットの防災対策

- 感染症に気をつけましょう

- わんにゃん譲渡制度のご案内

- 動物慰霊碑

- 犬猫が飼えなくなったとき

- ペット、犬猫で迷惑しているとき

- 特定動物の飼養・保管

- 動物管理センターの業務

- 譲渡された犬猫たち

- 犬・猫のマイクロチップの装着義務化

- 犬の鑑札及び注射済票交付並びに手数料徴収事務受託動物病院の募集

- ペットショップにおかしな点を感じたら

- 「ペットも一緒に避難マップ」を募集します

- 「ペットも一緒に避難マップ」応募フォーム

- 犬の鑑札及び注射済票交付並びに手数料徴収事務事業者応募フォーム

- 2024年度 神戸市動物取扱責任者研修会申込フォーム

- 神戸市狂犬病予防法施行細則の改正に伴う意見公募の結果

- 2024年度 神戸市動物取扱責任者研修会 問い合わせフォーム