熱中症対策

最終更新日:2025年9月25日

ページID:2843

ここから本文です。

目次

「熱中症特別警戒アラート」について

2024年4月より「熱中症特別警戒アラート」の運用が開始されました。

このアラートは、気温が特に著しく高くなることで、熱中症による健康被害が発生するおそれがある場合に発表されます。

発表時には、野外活動の自粛やエアコンの活用など、自分や周囲の方の身を守る行動をとりましょう。

環境省熱中症予防情報サイト:パソコン(外部リンク)

環境省熱中症予防情報サイト:携帯(外部リンク)

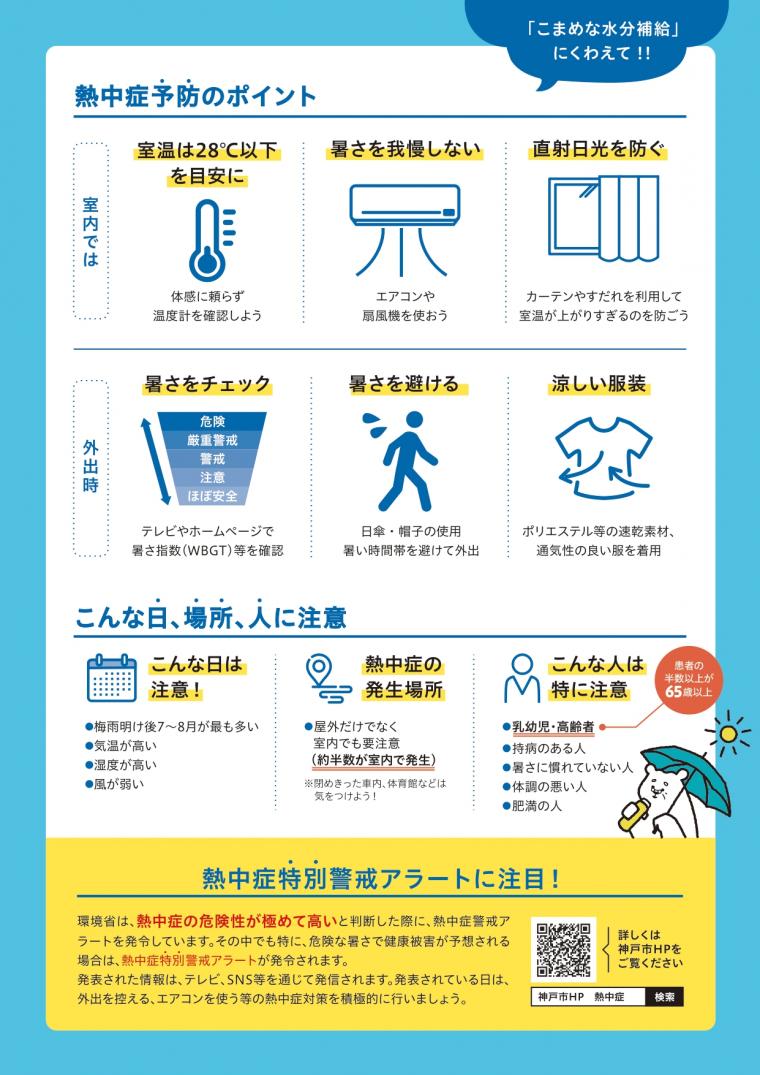

熱中症とは

暑い環境の中で、体内の水分や塩分のバランスが崩れたり、体温調整がうまく機能しないことで発症し、

症状が重くなると生命に危険がおよぶこともあります。

毎年、多くの方が熱中症で救急搬送されています。

- 時期:例年梅雨入り前の5月頃から発生し、梅雨明けの7月下旬から8月上旬に多発する傾向

- 熱中症になりやすい環境:高温、高湿度、急に暑くなった、日差しが強い、風がない、など

- 熱中症になりやすい人:高齢者、乳幼児、肥満の人、体調が悪い人、暑さに慣れていない人、など

熱中症の予防法

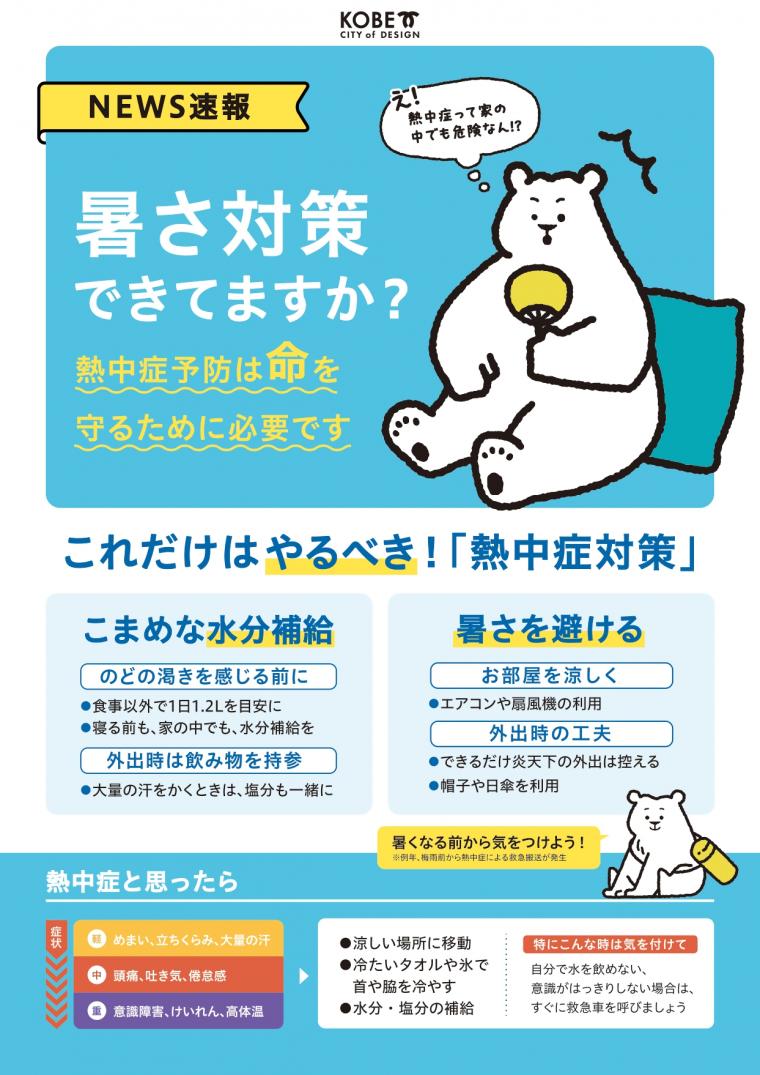

こまめな水分補給

- のどの渇きを感じていなくてもこまめに水分を補給し、就寝時・起床時にはコップ1杯の水を飲みましょう。

- たくさん汗をかいたときは、経口補水液、スポーツ飲料などが効果的です。

- マイボトルの利用が可能な飲食店などを活用し、外出先でもこまめな水分補給をしましょう。

【注意点】

- 水分と塩分を補うためのスポーツドリンクや経口補水液を、健康な方が脱水予防などで一度にたくさん飲むと、かえって体に悪影響を与えることがあるので注意しましょう。

- 炭酸飲料や乳酸菌飲料、果汁ジュース、スポーツドリンクなどの酸性の飲み物を、金属製の水筒ややかんに長時間入れておくと、容器の金属が溶け出してしまい、食中毒の原因になる場合があります。

涼しい服装を心がける

- 通気性が良い、吸湿・速乾素材の衣服の利用も効果的です。

- えり元などが詰まった衣服は熱や汗が逃げにくくなります。えり元を広げたり、上着のすそを出したりして、衣服をゆるめると効果的です。

室内での予防

- 節電を意識しすぎるあまり、冷房を我慢するなどして健康を害することのないようにしましょう。

- 室温の目安は28℃です。ただし、外気温や建物のつくりによって室内の温度は変わることがあります。エアコンの設定温度だけに頼らず、温度計や湿度計でこまめにチェックしましょう。

- 室温が低すぎても(24℃以下)、外気温と室温の差が大きいと部屋に出入りする際に体の負担になります。

- 窓から入る太陽光は日射遮断フィルムやカーテンなどで遮断し扇風機と併用するなど、エアコンを効果的に使い、温度調節をしましょう。

小さなお子さんの注意点

子どもは体温調節機能が十分に発達していないため、熱中症のリスクが高まります。

- 気温が高い日には、地面に近いほど気温が高くなるため、ベビーカー使用時や身長の低い子どもは特に注意が必要です。

- 日頃から適度な外遊びで暑さに慣れさせましょう。

- 車の中は非常に高温になります。車から離れる場合は、一時も子どもだけを車に残さないようにしましょう。

高齢の方の注意点

高齢の方は暑さを感じにくくなり体温調整機能が低下するため、室内にいても熱中症の危険があります。

- のどの渇きを感じていなくても、こまめに水分を補給しましょう。

- 室内に温度計を置いて、室温をこまめに測りましょう。

- 暑さをがまんせず、扇風機・エアコンを使用しましょう。

その他の注意

- 外出時には、日傘・帽子を使用しましょう。

- 白っぽい色を選ぶと、熱を吸収しにくくなるため、暑さ対策に効果的です。

- 天気のよい日は、昼下がりの外出はできるだけ控えましょう。

- 栄養や睡眠を十分にとり、体調の悪い時は無理をしないよう注意しましょう。

神戸市での対応施策

熱中症が疑われたときの対応

症状の確認

- 軽度:めまい、立ちくらみ、筋肉痛、汗が止まらない

- 中度:頭痛、吐き気、体がだるい、虚脱感

- 重度:意識がない、けいれん、体温が高い、まっすぐに歩けない、走れない

意識の確認

呼びかけに反応がない場合

|

|

救急車を呼びましょう |

救急車が到着するまで

- 応急処置をはじめてください。呼びかけに反応がない場合は無理に水を飲ませてはいけません。

- 涼しい場所へ避難し、衣服をゆるめ体を冷やしましょう。

- 氷のうなどがあれば、首、わきの下、太もものつけ根を集中的に冷やしましょう。

呼びかけに反応がある場合

|

|

涼しい場所に移動し、水分・塩分を補給しましょう |

- 涼しい場所に移動し、服をゆるめて体を冷やしましょう。

- 水分・塩分を補給しましょう。(大量に汗をかいている場合は、塩分の入ったスポーツドリンクや経口補水液、食塩水が効果的です。)

- 自力で水分補給ができない場合や、症状が良くならない場合は、医療機関を受診しましょう。(医療機関では、本人が倒れたときの状況を知っている人が付き添い、発症時の状況を伝えましょう。)

- 症状が落ち着いたら、しばらく安静にしてしっかり休み、体調が回復してから帰宅しましょう。

暑さ指数(WBGT)や熱中症警戒アラート

熱中症での救急搬送状況

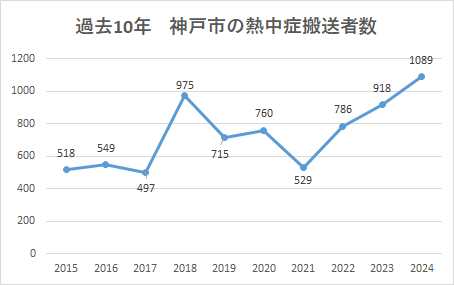

過去10年の熱中症搬送件数

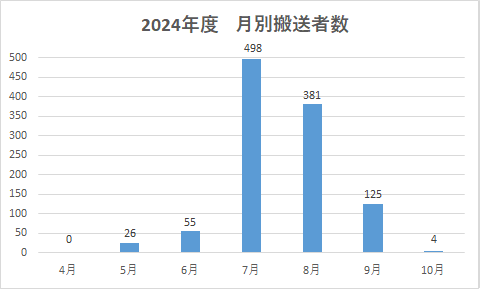

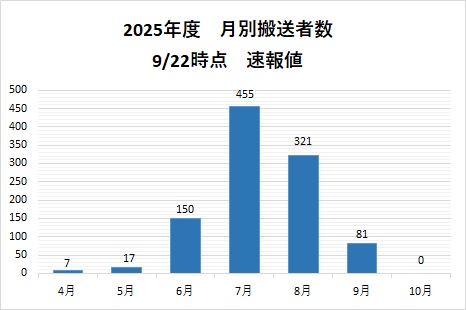

月別搬送件数

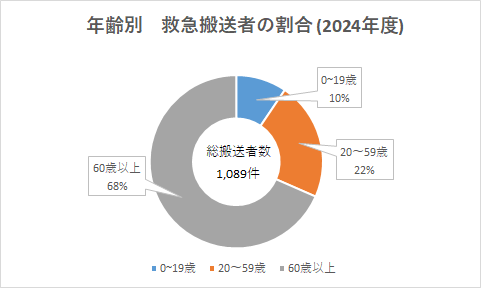

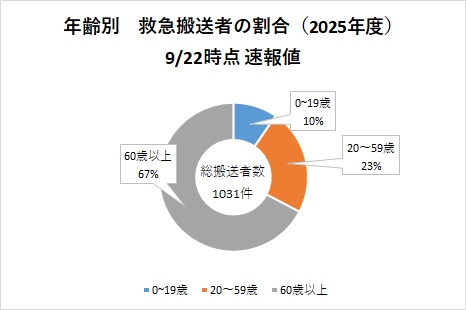

年齢別救急搬送状況

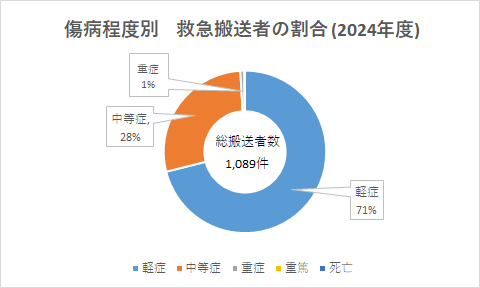

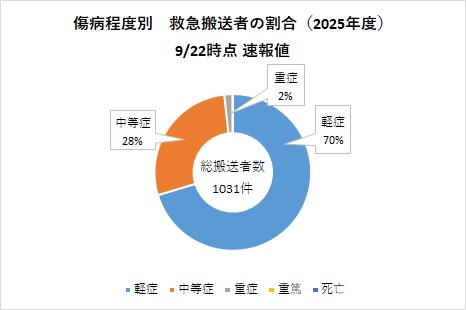

傷病程度別救急搬送状況

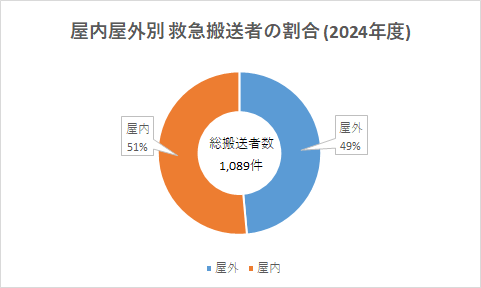

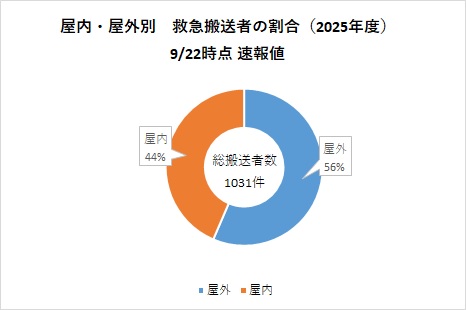

屋内・屋外別救急搬送状況

予防啓発チラシなど

●神戸市×大塚製薬 熱中症啓発チラシ(5種)

- 神戸市×大塚製薬チラシ たて(PDF:299KB)

- 神戸市×大塚製薬チラシ よこ(PDF:333KB)

- 保護者の方、指導者の方へ(子供向け)(PDF:743KB)

- 高齢者の方へ(PDF:915KB)

- 体力に自信のある高齢者の方へ(PDF:1,565KB)

関連リンク

- 神戸ひんやりアクション スマートガイド

- 環境省「熱中症環境保健マニュアル」(外部リンク)

- 環境省「熱中症予防行動について」(PDF:462KB)

- 厚生労働省「熱中症予防のために」(PDF:747KB)

- 厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について」

- 気象庁「熱中症に注意」(外部リンク)

よく見られているページ

- 職域での取組み

- 熱中症対策

- 健康づくり

- 食で健康を作りましょう

- 歯と口の健康を守るために

- 受動喫煙の防止

- 国保の保健事業(各種健診・健康支援 等)

- 禁煙のすすめ

- 健康データの活用

- 国保フレイルチェック

- 専門職(保健師等)による健康支援

- 国保の健康データを活用した研究事業

- 健診結果の活用

- 生活習慣病の重症化予防

- 市民のみなさまへ

- 施設管理者のみなさまへ(学校・医療機関・児童福祉施設・官公庁施設など)

- 飲食店を経営するみなさまへ

- 喫煙目的施設

- 施設管理者のみなさまへ(その他の施設)

- 主な受動喫煙対策の取り組み

- 既存小規模飲食店の届出

- シニア健康相談ダイヤル※2025年3月31日をもって終了しました。

- 健康相談

- 健康づくり教室(地域活動の支援)

- セルフリハビリプログラム

- 健康づくり教室の申し込み

- 【※終了】転倒リスクチェック・お気がる健康チェック

- 健康データを活用した研究一覧

- ヘルスケアデータ連携システム

- 終了した事業(MY CONDITION KOBE)