ホーム > 区役所 > 東灘区 > 東灘区をもっと知る一覧 > 区の紹介 > 東灘区の歴史

東灘区の歴史

最終更新日:2025年1月15日

ページID:15381

ここから本文です。

東灘歴史散歩

東灘区の先史から現代までの歴史を編纂した書籍「東灘歴史散歩」を公開いたします。この書籍は昭和55年に区政35周年を記念して発行され、改訂を重ねて区役所等で販売を行っていました。平成29年に販売終了いたしましたが、区民の皆様に広く東灘区の歴史に触れていただけるよう、柔道の父と呼ばれた嘉納治五郎や、現・甲南大学の創設に尽力した平生釟三郎の記述を盛り込むなどした改訂版の改訂版を区のHPで公開いたします。区の歴史に興味がある方はぜひご覧ください。

著作権

公開している書籍は著作権が生じます。下記の条件に同意いただいたうえでご覧下さい。

- 当HPによって提供される書籍一切の著作物に関する著作権は、著作者又は第三者に帰属します。

- 前項で定める著作物を、著作権法で範囲を超えて利用することはできません。

- 2次利用する際は著作権法に定める引用の方法に準じて明示してください。2次利用されたことによって生じたいかなる結果についても、著作権者・区役所は責任を負いません。

- 上記条項に違反する行為を第三者に行わせることはできません。

また、書籍の内容に関するお問い合わせは受け付けておりませんのでご了承ください。

- 新訂第四版発行にあたって、もくじ、初版まえがき(PDF:396KB)

- 先史(PDF:4,548KB)

- 古代(PDF:8,516KB)

- 中世(PDF:5,300KB)

- 近世(PDF:14,776KB)

- 近代(PDF:10,283KB)

- 現代(PDF:6,509KB)

- 参考資料等(PDF:988KB)

東灘小史

先史・古代の東灘

処女塚古墳(航空写真)

住吉東ノ平からは先土器時代の石器が、また本庄・北青木・西岡本遺跡からは縄文時代の遺物が発見されている。原始時代から東灘は南向きの、水も豊かな生活に適した場所であったと思われる。

弥生時代になると水稲耕作が始まり、東灘でも住吉町からもみあとのついた土器や保久良神社で石庖丁が発見されるなど農耕生活の跡がうかがわれる。又、渦ヶ森・森・生駒・本山からはそれぞれ銅鐸が、保久良神社からは銅戈がみつかり金属器の使用を示している。

農耕生活の発展は貧富の差を作り出し、小国家の成立を導いた。その中で成長した豪族達は3世紀以来、自らの権威を誇示せんがため大きな古墳をつくるのであった。東灘でも処女塚・東求女塚・ヘボソ塚などの古墳が築かれた。

4世紀の半ばには大和政権が日本を統一し、氏姓制度をもとに豪族を支配していった。東灘でも、葦屋漢人(あしやのからひと)・大和連(やまとのむらじ)・雀部朝臣(ささべのあそん)・住吉朝臣(すみよしのあそん)・鏡作連(かがみつくりのむらじ)などの豪族の名がみられ、先ほどの古墳もこうした豪族の手によるものであろう。

7世紀になると大化の改新をへて、律令制による中央集権的国家を作ろうという動きが活発となる。律令制によれば東灘は摂津国菟原郡に属し葦原(本庄から芦屋南部)・賀美(かみ)(芦屋北部から本山周辺)・佐才(魚崎一帯)・住吉(住吉一帯)・覚美(かがみ)(御影一帯)の各郷に分けられた。律令国家は公地公民制に基づく班田収授法を実施したが、この時の土地制度が基盤目状に土地を区切った条里制である。深江を東西に流れる高橋川や御影にある一ノ坪、篠ノ坪といった地名はその名残である。

奈良時代にはいると律令制も動揺しはじめ、荘園が出現するのである。法隆寺領の水田や、平安時代には山路荘の名もみられる。

中世の東灘

政治の担い手が貴族から武士へと変わり、その中でも平家が政権をとった。その平家と源氏が古代から中世への節目となった源平の争乱を戦いこの東灘もその舞台となった。平家物語や源平盛衰記などの文学作品には雀の松原・御影といった地名が登場し、一の谷の戦いでは源範頼がこの辺りに陣を張ったという。

鎌倉から室町時代への移行期である南北朝時代には湊川の戦が行われ、楠木正成が東灘を通って湊川へ向かい、その戦いで敗れた新田義貞は処女塚で足利軍と一戦を交えた。その後将軍となった足利尊氏は内紛で弟直義と観応の擾乱をおこし、両者は打出・御影浜で戦った。このような戦乱の中、この地方の土豪は平野城や山路城を築いている。

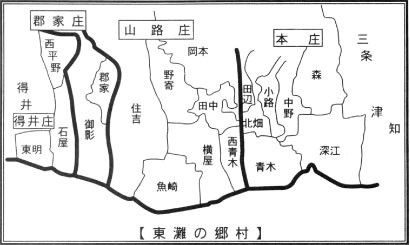

戦乱の中、農民たちの結束も固まり郷村ができ、東灘にも森・中野・小路・北畑・田辺・岡本・野寄・田中(以上、旧本山村)、深江・青木・西青木(以上、旧本庄村)、魚崎・横屋(以上、旧魚崎町)、住吉(旧住吉村)、御影・郡家・西平野・石屋・東明(以上、旧御影町)といった村々が戦国時代の末にはできあがった。

近世の東灘

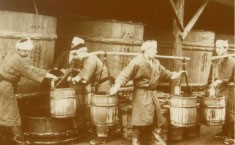

昭和初期の酒蔵の様子

織田信長のあと天下を統一した豊臣秀吉は検地を行い、天正の頃には東灘はほぼ全域が豊臣家の直轄地となった。

豊臣氏が徳川幕府に滅ぼされると、幕府は東灘を天領とせず、尼崎藩に組み入れ、以後、戸田・青山・松平といった大名たちが尼崎藩主となりこの東灘を支配したのである。江戸時代には農村であった東灘も京・大阪に通じる街道筋のため、産業が発達した。水車業・御影石の切り出し・酒造業などが盛んに行われた。中でも酒造業は灘の生一本として全国に知られた代表的産業であった。

この産業の発展した東灘に幕府は注目し、1769年に明和六年の上ヶ地令を出し、東灘南部の主だった村々を天領にするのであった。

近・現代の東灘

幕府が滅亡し明治政府になると、東灘の旧天領の村々は兵庫県となりその他はそのまま尼崎藩が支配した。廃藩置県で尼崎藩は尼崎県となり、後に兵庫県に吸収された。明治7年1874(明治7)年には神戸・大阪間に鉄道が開通し住吉駅が開業している。

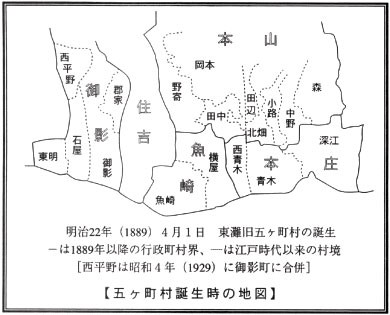

1889(明治22)年、市制・町村制が施行され、神戸市及び東灘区の前身、御影町・住吉村・魚崎村・本庄村・本山村の東灘旧五か町村が誕生した。

東灘旧五ヶ町村の誕生

1889(明治22)年4月1日、前年に公布された市制・町村制に基づき東灘区の前身である御影町、住吉村、魚崎村、本庄村、本山村の五ヶ町村が誕生した。また、この時神戸市も同時に誕生している。

- 御影町・・・郡家村・御影村・石屋村・東明村が合併(西平野村は1875年に灘区の高羽村と合併し、その後1929年に御影町と合併)

- 住吉村・・・もとから非常に大きな村のため単独で一行政村を組織する。

- 魚崎村・・・魚崎村・横屋村が合併。(1914年に町制が施行されて魚崎町に)

- 本庄村・・・深江村・青木村・西青木村が合併し、旧荘園名にちなみ「本庄」と名付ける。

- 本山村・・・森・中野・小路・北畑・田辺(旧本庄)の各村と岡本・野寄・田中(旧山路荘)が一体となり、「本庄」と「山路荘」の頭文字をとり「本山」と名付ける。

その後、近代化に伴う交通機関の発達で東灘は大阪・神戸の郊外住宅地として発展していった。

1938(昭和13)年の阪神大水害、1945(昭和20)年の大空襲で大きな損害をこうむった東灘も町の復興で戦後が始まった。

そんな中、神戸市からの合併誘致が五ヶ町村を走り、1950(昭和25)年4月1日、まず御影・住吉・魚崎の三ヶ町村が神戸市に合併し、ここに東灘区が誕生したのである。そして、半年後の10月10日に残りの本庄・本山の両村も合併し、現在の区域になった。

東灘区の誕生

街の復興で戦後の歴史が始まった五ヶ町村も、戦後まもなく神戸市との合併問題が表面化して、それぞれの町村で論争がおこった。1948(昭和23)年、神戸市は五ヶ町村に対して正式に合併を申し入れたが、その後、芦屋市も同様に合併を申し入れた。御影町、魚崎町は神戸市との合併に積極的であり、戦前は富裕で独立心の強かった住吉村も合併を考え始めていた。しかし、神戸市との合併により地域の主体性が無くなることを心配した住民の中に、五ヶ町村が一緒になって新しい市(甲南市あるいは灘市)をつくるという構想が生まれ、一時はこれに芦屋市も加わる様子を見せ複雑化させた。

結局、1950(昭和25)年4月1日、御影、魚崎、住吉の三ヶ町村が神戸市と合併することになった。ここに東灘区が誕生したのである。ところが誕生した区の名称について論争がおこった。三ヶ町村はこのあたりが本来「灘」の中央部であることから、「灘区」にすべきであると主張したが、すでに神戸市は西隣りに「神戸市灘区」を持っていることから問題となった。そこで、この「灘区」を「西灘区」とし、こちらを「灘区」にすべきであるという意見が飛び出し、また、「本灘区」にせよという意見まで出たのである。結局、神戸市長一任で決まった名前が「灘区」の東ということから「東灘区」。

残る本庄、本山の両村でも住民投票やリコール運動の末、1950(昭和25)年10月10日、神戸市と合併し、現在の東灘区の区域が出来上がったのである。

戦後復興の著しい東灘は、1950年代に入り阪神間の住宅地としての地位を確固たるものとし、人口が急増していく。合併時8万3千人であった人口も、1960年には13万5千人弱に膨れ上がり、街は加速度的に進展していった。1970年代に入ると、折からの高度成長の波に乗り、都市化が進み、海岸の埋立が行われていくことになる。六甲の土砂を削り、その土を海で埋め立て、削った後には住宅地を造成するという、神戸市の「山、海へ行く」政策が本格化するのはこのときである。

平成に入り、神戸市第二の人口島・六甲アイランドの造成が1993(平成5)年に完成、人口1万4千人の未来都市が完成した。

こうして、旧五ヶ町村の伝統を受け継ぎつつも新しい息吹を吹き込む街を構築しようとする東灘に、未来都市の六甲アイランドが加わり、両者が融合し人口19万人を擁したあらたなまちづくりをしようとしていた矢先、その大惨事は発生したのである。

1995(平成7)年1月17日午前5時46分、神戸市を突如として襲った阪神・淡路大震災である。このわずか数十秒の揺れで、東灘の街は壊滅状態に陥った。行政区単位では最大の1,470人の死者を出し、古い街並みや酒蔵など東灘の歴史的資産を多く破壊する戦後最大の惨事となったのである。19万人いた人口も一時は15万5千人にまで落ち込んだものの、2003年には人口20万人を超え、震災からの復興に向けて歩み続けている。

参考文献「うはらの歴史再発見」編著者道谷卓